Pappo bebé. Nació el 10 de marzo de 1950.

Sucio y desprolijo

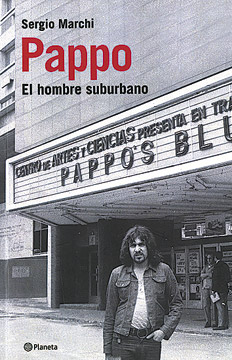

A seis años de su muerte, cuando ya era hacía tiempo una leyenda del rock nacional, finalmente llega una biografía que reconstruye la monumental vida de Norberto Napolitano, alias Pappo, alias El Carpo. Guitarrista de Los Abuelos de la Nada, Los Gatos, Pappo’s Blues y Riff, entre otros tantos grupos que forjaron una vida de rutas, guitarras y mujeres, a la par que una obra fundamental para entender la raíz suburbana del rock argentino. Con casi cien entrevistas, Sergio Marchi (autor de una biografía de Charly García) ofrece un libro indispensable tanto para fans como para neófitos.

En el impreciso límite de la leyenda urbana y la ficción, como corresponde a un mito de una solidez fraguada en una era en que el muro no era el de Facebook sino el de cualquier esquina de barrio, la vida de Pappo está atravesada por la contradicción y el misterio. Aquellos graffiti de principios de los ’70 en La Paternal, Flores, Floresta, con el mensaje breve y concreto de Dale Pappo (remedo local del Clapton is God de Londres) fueron los primeros tornillos y tuercas ajustadas en la construcción de un Frankenstein demasiado criollo, demasiado caricaturesco, como para ser así nomás como dicen que fue. Para algunos, un monstruo de la incorrección política; para otros, un personaje hecho de nobleza, áspero y tierno al mismo tiempo; para todos, la gran bestia rock. Pero, ¿quién fue al fin y al cabo Norberto Aníbal Napolitano?

Sin que medie ninguna efeméride redonda (nació el 10 de marzo de 1950, murió el 24 de febrero de 2005), acaban de salir dos libros: 100 veces Pappo (Ed. Norma), esto es, cien anécdotas sobre el guitarrista compiladas por los periodistas José Bellas y Fernando García o, como dice el subtítulo, Las increíbles historias del último rocker argentino, y El hombre suburbano (Ed. Planeta), una ambiciosa biografía escrita por Sergio Marchi. Si bien son trabajos de diferente aliento y naturaleza, lo que domina ambos libros es el carácter documental basado en relatos orales antes que cualquier intención analítica; un gigantesco recorrido por un anecdotario grueso que ante ciertas aberraciones convoca más a una mirada piadosa y de complicidad rocker que al cuestionamiento o la condena. Un monumento al pintoresquismo. Así es con los mitos.

El hombre suburbano contiene a 100 veces Pappo. En su rastrillaje de datos, Marchi (a la sazón, biógrafo de Charly García) se desliza por un elenco de músicos, novias y managers que apuntala, reconstruye, deforma y vuelve a apuntalar los ribetes legendarios del guapo de La Paternal desde un punto de vista pasional, al menos cariñoso, y muchas veces desenfocado: la mayoría de los testimonios están contaminados por el final de Pappo, por su muerte en la ruta, y es de esa manera cómo se superponen engañosamente frases del tipo “él siempre dijo que quería vivir hasta los 50, que nunca dejaría los fierros”, etcétera. Declaraciones con el diario del lunes publicado.

El hallazgo de Marchi es el de historias realmente ocultas bajo las capas y capas de grasa de los mamelucos del taller mecánico de los Napolitano. Un punteado no cronológico y en apariencia contradictorio podría ir desde los dolores ocasionados por su estómago perforado por una úlcera hasta sus temerarias borracheras; el peronismo duro que reflejó magistralmente en temas como “El hombre suburbano” o “Trabajando en el ferrocarril” y su amistad con el Tata Yofre, el Corcho Rodríguez y otras joyas; esa pureza de postal tanguera, casi un sainete, que transmitía a partir de su núcleo familiar –la esencia italiana, los ravioli, la casa abierta, la familia numerosa, la madre comprensiva, el padre laburante y, bueno, la hermana mayor maternal y estudiosa y hasta un perro, Cactus– y sus derrapes por el jet set de Punta del Este; su condición de figura del rock argentino y su penar en 1987 por Los Angeles donde tuvo que trabajar de carpintero y mecánico para comer. Y más. Un paladín de la clase marginada por el mismo rock argentino made in Plaza Francia que coló su vozarrón en el corazón de la farándula cholula y que enterneció a una audiencia de tevé masiva en el cañoncito de Pol-ka Carola Casini, audiencia que poco antes había empezado a escudriñarlo a través de “Mi vieja”, su participación en el programa de Tato Bores, una canción de coyuntura craneada por Sebastián Borensztein que Pappo detestaba. Adrián Suar vio el filo de lo que el personaje proyectaba y diseñó un papel a su medida, casi un reality.

En fin, el tipo que violó, o casi, a una chica de 14 años que después fue su novia, el tipo que desfiguró de una piña a Lucas Martí, podía ser todo ternura y embelesar a la mismísima Martha Argerich en un extraño Año Nuevo de 1975 en Londres: por una serie de coincidencias, Pappo terminó en una mesa larga en la casa del pianista clásico Alberto Portugheis, hermano del pionero del rock nacional Isa Portugheis. Pappo e Isa improvisaron después un blues de media hora “mientras Argerich los escuchaba con atención, recostada en una cama”, cuenta Marchi. “Dio la impresión de que ese blues improvisado le había gustado.”

Esta clase de reconstrucción son las perlas que se imponen por sobre un derrotero por momentos redundante de “pedos, cabaret y groupies”. La palabra pedo aquí habrá que tomarla en su doble acepción, flatulencia y borrachera, y se enmarca en un tono muy Marcelo Tinelli que llega a límites insospechados como el duelo que tuvo con la Mona Jiménez para ver “quién la tenía más grande”. Va textual del libro:

–Mona, me dijeron que la tenés muy grande. ¿Es verdad? –preguntó El Carpo.

–Seeee, así dicen –contestó el cuartetero.

–Te apuesto 100 dólares a que la mía es más larga.

–Si vos querés perder...

Quedaron solamente los varones y procedieron a la medición. Pappo, que había sido el de la apuesta, tuvo que tomar el primer turno, y mostró lo suyo, que era algo de considerables dimensiones de acuerdo a diversos testigos. El séquito de La Mona comenzó a reírse.

–Ay negrito –le dijo La Mona–. Por ser vos, esta vez no te voy a cobrar.

Pappo no pudo creer lo que vio. Y se declaró perdedor de aquella apuesta. Entre risas, todos fueron a ver el show de La Mona, que contó con Pappo como invitado especial.

Pappo. El hombre suburbano. Sergio Marchi Planeta 512 páginas

Pappo. El hombre suburbano. Sergio Marchi Planeta 512 páginasLa “respiración” del libro, tal vez en sintonía con la vida de Pappo, se debate entre lo que Andrés Calamaro llamó el spinaltapismo (Spinal Tap fue la película de Rob Reiner que narró magistralmente el patetismo de las estrellas de rock) y la cultura popular más profunda, genuina y brutal que conlleva nuestro querido y meandroso rock. Porque si por momentos esa respiración, ese ritmo, abruma como un viaje de egresados a Bariloche, una despedida de soltero o alguna otra calamidad por el estilo, oculto debajo de estas historias mínimas y máximas late un artista formidable. Un músico enorme que no necesitaba la mano redentora de B. B. King para ser quien fue. Es cierto que el profuso anecdotario es insoslayable y de algún modo completa la obra y sirve para galvanizar el mito, pero el genio ya estaba definido en los primeros cuatro discos de Pappo’s Blues o, si se quiere, en las dos primeras grabaciones en las que cantó temas propios: “La estación” y “Nunca lo sabrán”. ¿Cómo un hijo de inmigrantes con más conocimiento de bujes y rulemanes que de música popular lograba tanta solidez compositiva, tanta cohesión poética, tanta destreza instrumental? A Pappo lo salvó su inmensa curiosidad y ambición. Sin ser hippie, se camufló en el ambiente de Plaza Francia y alrededores para aprender (él veía en los collares del símbolo de la paz el isotipo de Mercedes-Benz); orejeó el lirismo de Pipo Lernoud y después el de Javier Martínez y Luis Alberto Spinetta; escuchó con rigor los discos de Cream y de Jimi Hendrix; aprendió yeites de Claudio Gabis y cada vez que pudo, con mucho dinero o nada, viajó por Europa y los Estados Unidos en plan de bohemia, conquista y búsqueda de información.

Ahora que está canonizado, no hay que olvidar que en los ’70 Pappo representó, digamos, la pata en la fuente de un rock bien pensante aún en su contracultura. Lo de él era “rock cuadrado”, “rock cabeza” se diría ahora. En el desprecio, que incluía una poderosa dosis de descalificación clasista, se agigantaban la erudición de Charly García (los arreglos vocales del último Sui Generis o de Porsuigieco, el sinfonismo de La Máquina de Hacer Pájaros), la lírica de Spinetta (en su arista más heavy con Pescado Rabioso o más porteña y jazzera con Invisible y Jade), el compromiso y la apertura rítmica de León Gieco, la actualización sonora de Raúl Porchetto, etcétera. Pappo se fue fortaleciendo con una propuesta monolítica de rock y blues: el público de los márgenes, los desangelados del Rodrigazo, advertían que “Siempre es lo mismo, nena”, “Fiesta cervezal”, “Sucio y desprolijo”, “Tren de las 16” o “Trabajando en el ferrocarril”, tenían más que ver con sus vidas rotas que una nota de divulgación ecológica del Expreso Imaginario sobre cómo lograr humus en el jardín de tu casa. A su vez, la lírica intuitiva de Pappo alcanzaba en aquellos años niveles sorprendentes, tal vez por la ausencia de tics intelectuales y de toda forma contaminante. En un notable texto de vindicación poética escrito por el periodista Pablo Schanton, publicado en la revista La Mano en 2008 e incluido en su totalidad en 100 veces Pappo, luego de citar la extraordinaria frase “No soy quién para ser / todo lo que soy” (del tema “Algo ha cambiado” del disco Pappo’s Blues I), se lee: “Aparenta decir una pavada, pero en el contexto de una experiencia alucinógena cobra un sentido ontológico, algo parecido a darse cuenta en un desayuno de que Ser no es sólo una marca de yogur. El Lernoud más whitmaniano seguro que envidia esa compleja simpleza de Pappo”.

Esos años, esos primeros discos, fueron los cimientos exclusivamente musicales del mito. Un repertorio sin artificios. Hay otros, extraartísticos, que sirven para diferenciarlo del lote de mártires del rock argentino. Si bien de casi todos –Tanguito, Miguel Abuelo, Luca Prodan y Federico Moura– se puede aplicar esa frase oblicua y algo turra que es “murió en su ley”, el caso de la leyenda Pappo está abonada por una condición argentinísima, que el tango reflejó extendidamente: su relación con la madre y con el barrio. Ocurrió con Gardel, el Abasto y doña Berta; ocurrió con Sandro, el sur (Valentín Alsina y Banfield) y Nina; ocurrió con Pappo, La Paternal y Angelita. Es cierto que viajó, vivió, formó bandas e intentó la legitimación en los Estados Unidos e Inglaterra, pero siempre volvía: su casa de Artigas y Camarones fue el Aleph donde diseñó la truca de la adolescencia eterna. Esa clase de lealtad, galvanizada por Troilo en su célebre poema que empieza “dicen que me fui de mi barrio; pero cuándo, si siempre estoy llegando”, es uno de los soportes ideológicos más imperturbables de las murgas, las hinchadas de fútbol y el rock chabón. Y, particularmente, de Pappo: la casa, el taller, la vieja.

Pappo merecía una biografía; ya la tiene. Entre la revelación de aspectos inverosímiles (el día que tocó para el padre Mugica en la Villa 31 desde el techo de una casilla con Spinetta en el bajo y Pomo en batería, por caso) y el relato de las maratones de cabaret, drogas, fierros, riñas y alcohol, El hombre suburbano vuelve a poner en la palestra las idas y vueltas y los círculos de un hombre que pagó con su cuerpo las contradicciones del mismo género que enalteció: el rock. Entre aristas poco difundidas (la muerte de un hermano, su casamiento en 1977, un hijo que no llegó a nacer) y tópicos más clásicos como la violencia alrededor de Riff o los celos artísticos con Jaf, el libro tiene ritmo, data, se lee como una larga cronología comentada y, al pasar, opera como un relato de la mutación del rock argentino en rock nacional: es decir, de ser ghetto perseguido a ocupar el centro del poder. La parábola de Pappo es clara: aunque apolítico, en los ’70 fue junto a Billy Bond y otros una manifestación asépticamente peronista; en los ’90, como Charly, se dejó cautivar por el menemismo más rancio.

En 100 veces Pappo se reconstruyen unos diálogos que marcan su compromiso político:

En 1995, al día siguiente de la votación que determinó la segunda presidencia de Menem, Pappo almorzaba con Alvaro Villagra y el técnico asistente, “Manza” Esaín. En pleno mastique, le pregunta a “Manza”:

–¿Vos a quién votaste?

–A Bordón.

Ahora mirando a Villagra, suelta:

–¿No ves que es un pelotudo?

A Manza, de nuevo:

–A ver, decime: ¿con qué presidente volvió la Fórmula 1? ¿Y con qué presidente vinieron los Rolling Stones?

Este héroe de la clase trabajadora que fue ovacionado en el Madison Square Garden se quejaba poco antes de su muerte de que nadie lo reconocía como artista, de que la Argentina era un país injusto. “Mucha leyenda, pero los discos no se venden”, decía amargamente. Aspiraba a resurgir con Buscando un amor, el disco que le produjo el Corcho Rodríguez. Ansiaba que ocurriera un déjà vu del suceso desatado en 1992 con Blues local, álbum que a través de “Mi vieja” lo transversalizó, lo rescató de cierto olvido y lo elevó a un muñeco Jack de sí mismo, apto para todo público.

En una de las últimas entrevistas dijo que el blues era un buen género para envejecer. No pudo ser: jugando en la ruta con su hijo Luciano se pegó el palo con la moto.

Entonces se dijo, se escribió, se repitió hasta el cansancio la frase ladina: que murió en su ley.

Pappo no tenía ley.

Todos los fragmentos de estas páginas están tomados de Pappo. El hombre suburbano de Sergio Marchi.

Piano y tartas de atún

Fue aproximadamente en 1954 cuando a Liliana, la hermana de Pappo, le agarró la locura del piano. En la casa se escuchaba algo de música clásica porque el papá de Angelita, la madre, era tenor y había pertenecido al Teatro Colón. Su muerte prematura, a los 46 años, impidió que Liliana lo conociera. “A mi mamá le gustaban las óperas, las arias; a mí también me gustaban. Había una chica enfrente que se llamaba Mimí, tenía piano y lo tocaba. Un día, una amiga me dijo que era el cumpleaños de Mimí y fuimos. Ella tocaba el piano, entonces a mí me agarró una locura y quise ir a la profesora de Mimí, a la vuelta de casa. No tenía piano, pero a los dos años vine del colegio y había uno en el living. Sorpresa de mi papá.” De esa manera, Liliana comienza a escuchar piano. Y su hermano Norberto a escucharla desde el patio donde jugaba. Siempre recordó que “cuando era chico mi hermana estudiaba en la misma pieza donde yo dormía, entonces a las nueve de la mañana yo me ponía dos almohadas en las orejas para no escuchar el piano. Era terrible, pero creo que eso me ayudó”. Cuando se familiarizó con algunas piezas, comenzó a marcarle errores a su hermana. “Nena, te equivocaste”, le gritaba mientras daba vueltas con su bici en el patio. “Y tenía razón”, se sigue maravillando hoy Liliana. “Norberto tenía oído absoluto. A mí me ponía loca cuando me marcaba los errores. Pero por lo general, era verdad.” Cuando fue más grande y pudo ponerles nombres a las notas que reconocía, Norberto comenzó a afinarle el piano a Liliana. “Claro, eso después me lo cobraba: tenía que hacerle tartas de atún, lustrarle las botas, hacerle masajes. Pero yo lo hacía con gusto porque era mi hermano.”

Ningún hippie

Pappo se sentía cómodo con los hippies de Plaza Francia porque de algún modo intuía que ése era el lugar al que quería pertenecer, pero había cosas que no le cerraban. No estaba muy seguro de la paz y el amor tan a ultranza. En aquellos tiempos estaban los “firestones”, que eran como una suerte de pandilla urbana no politizada que sería un equivalente a los “fieritas” de hoy, un escalón por debajo de un “barrabrava”. Una barra de firestones conocida como “Los pibes de Pompeya” se tomaba un colectivo a Retiro con la única intención de patotear a los hippies. No los entendían, les parecían maricones y tarados, en una mirada que era compartida por sus mayores. Sin embargo, apetecían a sus chicas. Y como sabían que nadie les hacía frente, se divertían pegándoles. No es que los hippies les tuvieran miedo (tal vez un poco), sino que había una cuestión ideológica de no-violencia que sostenían con la jeta. Sonia, la princesa dorada, Pedro Pujó, el Colorado Rabey y Pipo Lernoud eran los que iban a intentar frenarlos, diciéndoles que la violencia no era el camino. Y también los que recibían los insultos y los tortazos. “Cuando había problemas de ese tipo”, explica Pipo, “los únicos dos tipos que iban al frente a cagarse a trompadas eran Pappo y Miguel Abuelo. Pappo no le tenía miedo a nada y quería ir a pelear, no entendía nuestra posición: él entendía los códigos de los de Pompeya”.

La Bestia que llevaba dentro

Pappo disfrutó mucho aquel verano de delirio en Mar del Plata y deleitó a los hippies de la casa con su faceta de comediante, que venía con un buen surtido de personajes. “Uno era El Chacho –se ríe Susana Pose–, que era como un gaucho muy guapo que siempre andaba con el cuchillo. Pero era tan guapo que no usaba vaina, y se lo clavaba directamente en el cuerpo para guardarlo.” Otra de sus creaciones era El Lito, que tenía personalidad concluyente: sus frases eran breves, imperativas, y todas eran cerradas con un ademán de la mano, que consistía en bajarla frente a su rostro, vertical y autoritaria. “Aquí estoy yo”, era el lema del Lito. Pero no había nada más divertido que La Bestia. Se trataba de un extraterrestre que había caído a la Tierra y actuaba con la personalidad de un simio en tierra desconocida. “La Bestia no conocía el mar”, explica Susana. “Entonces lo miraba extasiado y lo exploraba metiendo un cachito el dedo gordo del pie. Y Norberto emitía gruñidos y se echaba para atrás.” “¿Y esto qué es?”, vociferaba La Bestia, que entraba despacito en el agua, para rematar la secuencia con una ola que lo revolcaba y la posterior defensa bestial, a trompazo limpio contra las olas que lo atacaban. Pappo era un espectáculo no sólo para sus amigos, sino para toda la playa, desconcertada ante su representación.”

El blues de Martha Argerich

Antes de que 1974 llegase a su término, Pappo emprendió un nuevo viaje a Inglaterra. Pasó la Navidad en un pub, absolutamente solo, y el 31 de diciembre decidió llamar a un amigo: Isa Portugheis, quien le había dejado el teléfono de la casa de su hermano, en donde iba a estar viviendo. Era mediodía. “En Inglaterra las cosas son mucho más estructuradas”, cuenta Isa. “Pero cuando llamó Pappo le pregunté a mi hermano si lo podía invitar, y justo había un lugar disponible.” El hermano de Isa era Alberto Portugheis, un pianista de renombre mundial y aclamado pedagogo. Su perfil no tenía nada que ver con el rock. Por lo que, cuando Pappo llegó para sumarse a la celebración de Año Nuevo, se encontraba gente como Bruno Gelber y una jovencísima Martha Argerich. En un momento de la noche, Isa lo invita al cuarto donde él dormía porque tenía una guitarra Gibson y sabía que le iba a interesar hacer alguna zapada, ya que además en la habitación había un piano. Para sorpresa de ambos, cuando llegan al cuarto se encuentran con que, sentada en la cama, se encuentra Martha Argerich, que se había retirado a descansar un poco, ya que estaba embarazada. Pappo sabía perfectamente quién era Martha Argerich, que si bien no era la figura mundial que es hoy, ya era una importante personalidad musical, tal vez un poco por Liliana, que había estado a punto de ser concertista. Y como para romper el hielo y la sorpresa, le dirige unas palabras: “Oiga, tóquese algo”, le propone. “No, mejor toquen ustedes, yo estoy un poco cansada”, declina con gentileza Argerich. Entonces Isa agarró su guitarra Gibson y Pappo se sentó al piano. Se pusieron a tocar un blues eterno que duró media hora, mientras Martha Argerich los escuchaba con atención, recostada en la cama. Cuando terminaron, ella comenzó a hablar de la música y de los límites que se autoimponen los músicos clásicos, para terminar reflexionando que ella, en verdad, no estaba muy segura de cuál música se debía tocar y cuál no. Dio la impresión de que ese blues improvisado le había gustado.

Rock para el padre Mugica

Pappo empezó a caer por Conesa, donde Miguel Cantilo vivía en comunidad con algunos miembros de su nuevo grupo, Bola de Destrucción. Pegó muy buena onda con Miguel. “Como había una gran sala de ensayo abierta a zapadas, él caía y se sumaba”, ilustra Cantilo. “También sabía que yo estaba grabando un disco, entonces me ofreció tocar en algún tema. Yo le mostré el ‘Blues del éxodo’, que había compuesto unos meses antes, después de mi primer viaje a El Bolsón, y me dijo: ‘¿Eso querés grabar? Esa onda nosotros la hacemos de taquito’. Prácticamente armó el arreglo solo en la sala de grabación, tocó el piano en una toma y luego grabó el solo de guitarra. Luego me obligó a poner la voz ahí nomás, a pesar de que yo quería hacerlo en otra sesión.” La relación entre Cantilo y Pappo produjo un pequeño milagro adicional y no es broma. El célebre sacerdote Carlos Mugica, conocido por su trabajo evangélico y social en la Villa 31 de Retiro, le pidió a Miguel, que tenía relación confesional con él y a menudo acudía a su consejo, que convocase a algunos músicos para tocar en la villa, en un festival que se celebró un día que coincidía con una fecha patria boliviana. Tocaron Pedro y Pablo, Marilina Ross, Roque Narvaja y, desde el techo de una casa, atronó el aire un trío ultrarrockero con Pappo en la guitarra, Luis Alberto Spinetta en el bajo y Pomo en la batería. El padre Mugica agarró el micrófono y le dijo a la pequeña multitud: “Así tenemos que estar, juntos, porque el pueblo unido jamás será vencido”.

Mi vieja

La participación de Pappo en el programa de Tato Bores cantando “Mi vieja” fue un boom. Pero en el mundo rockero nadie lo percibió, salvo Bobby Flores, que habló con la gente del sello Radio Trípoli porque quería el tema para pasarlo en su programa. “Nos dijo que tenía un gancho tremendo, pero nosotros ya teníamos el disco fabricado y la canción no figuraba”, explica Chuchu Fasanelli, de Trípoli. “Con mi socio Walter Kolm llamamos a Pappo para decirle que queríamos poner la canción.” “¿Queeé? ¡Ni en pedo!”, bramó Pappo. “Esa canción no va en el disco, no tiene nada que ver.” Walter le dice a Chuchu que le ofrezca diez mil dólares por aceptar incluir “Mi vieja” en Blues local. “Decile al pelotudo ese que lo escuché. Que no me interesa”, dijo Pappo en un tono que daba para la insistencia. Walter sube la apuesta y llega a ofrecerle veinte mil dólares. Cabeza dura como era, volvió a decir que no. Walter amenazó con devolverle el contrato y no editar el álbum. “Bueno, traeme las veinte lucas”, acepta Pappo. “Mañana nos juntamos y lo firmamos”, contesta Walter. “No, traémelas ahora y si no, está bien, no hacemos el disco”, sube El Carpo la apuesta. Walter y Sergio corrieron a los bancos a intentar conseguir veinte mil dólares en cash. Cuando lo hicieron, subieron a un auto y enfilaron para Artigas. “Pappo pensó que lo estábamos jodiendo”, explica Chuchu. “No pudo creerlo cuando vio las veinte lucas verdes una sobre la otra. ‘¡Con esta guita me voy mañana a Los Angeles!’, nos dijo.” No tenía ni idea de lo que estaba hablando: era sólo el adelanto de un disco que iba a vender doscientas mil copias. Blues local se iba a transformar en el mayor éxito de la carrera de Pappo. Y en gran parte fue gracias a “Mi vieja”.

> Foto x foto según el autor

La tierra baldía

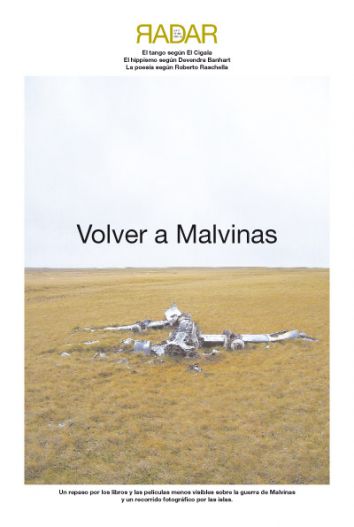

Poemas, películas, investigaciones, memorias: la producción cultural de los últimos años alrededor de Malvinas ha ido echando nueva luz sobre los relatos clásicos que se construyeron de la guerra. A ellos –escritos incluso por ex combatientes o descendientes– se suman los viajes a las islas y las políticas de derechos humanos, y ese hecho traumático, silenciado y revestido de lo más rancio del patriotismo, empieza a complejizarse cada vez más. Federico Lorenz, especialista en el tema y autor de Fantasmas (el libro del 2007 para el que viajó a las islas y para el que sacó las extraordinarias fotos de estas páginas), recorre las películas, los libros y los episodios recientes para plantear los conflictos y paradojas que expone a la vista de todos, aunque no muchos los quieran ver.

Cuando terminó la guerra de Malvinas, Desiderio García, padre de Ramón, un soldado conscripto, viajó hasta el cuartel de Mercedes, en la provincia de Corrientes. A través de una intérprete, pues sólo hablaba guaraní, supo por boca de un subteniente que su hijo había muerto combatiendo en el monte Tumbledown. “¿Y tiene alguna cosa de él?”, preguntó Desiderio. El oficial no pudo darle nada: fueron los británicos los que revisaron los despojos en el campo de batalla, y las ropas civiles de Ramón, “que todavía no sabía ni leer ni escribir”, tampoco estaban en el cuartel. La historia cierra Pradera del Ganso. Una batalla de la guerra de Malvinas, de Oscar Teves, un libro editado por el autor en 2006, después de un trabajo de recopilación impresionante por su minuciosidad. Uno de los tantos esfuerzos sostenidos y a veces solitarios en relación con Malvinas, que comparten con otros actores de la Argentina reciente la tenacidad contra el olvido, aunque tal vez no su suerte.

Nada más inútil ni patético que el tubo oxidado del cañón. Me pregunto cómo se habrá sentido entonces, en los últimos días.

Nada más inútil ni patético que el tubo oxidado del cañón. Me pregunto cómo se habrá sentido entonces, en los últimos días.Sabemos muy poco, todavía, de las vidas de quienes combatieron en Malvinas. Esto facilita las generalizaciones, alimenta la macrocefalia interpretativa porteño-céntrica del pasado. No obstante, hay desde hace un tiempo una serie de esfuerzos de investigación y divulgación por reconstruir la historia de Malvinas –en general realizados en las provincias– desde una perspectiva regional. El Museo del Hombre Chaqueño editó en 2010 Malvinas Chaco, un CD que distribuye en las escuelas provinciales, y que ofrece datos para pensar el desigual impacto que la guerra tuvo en las distintas provincias: murieron 650 combatientes en Malvinas; de ellos, 57 eran correntinos y 60, chaqueños. La Capital Federal tuvo 67 muertos, y concentraba el 10,4 por ciento de la población nacional, mientras que las poblaciones sumadas de Corrientes y Chaco, el 4,9 por ciento. El Museo, con la participación de los ex combatientes chaqueños, también armó una muestra itinerante: uno de sus paneles muestra el mapa provincial salpicado de nombres de los muertos; aún no consiguen las fotos de todos. Es que muchos de los combatientes de Malvinas provenían de zonas rurales, como Ramón García. Muchos, además, son descendientes de los pueblos originarios. Historias parecidas narra Los peones rurales de Malvinas, de Roberto García Lerena (2009).

A casi tres décadas de la guerra, ¿qué accidentes se agregaron al mapa de las memorias? Requiere un esfuerzo conceptual extra imaginar respuestas, ya que cuando hablamos de “memoria” es casi automático pensar en la dictadura militar, últimamente en la militancia setentista y, aún y sobre todo, en las víctimas.

De repente, allí estaban. Las fotografías en gris y sepia de la tierra de nadie. Los cráteres de la artillería como señales de que todo lo leído y escuchado, o sea vivido, era cierto. Cavados por topos de hierro, cada uno encerrando su secreto de muerte y salvación, intactos, fundidos ya en un paisaje del que sólo son un instante, tan efímero como eterno en las memorias de los que esquivaron las explosiones. Esa tarde la luz jugó con ellos.

De repente, allí estaban. Las fotografías en gris y sepia de la tierra de nadie. Los cráteres de la artillería como señales de que todo lo leído y escuchado, o sea vivido, era cierto. Cavados por topos de hierro, cada uno encerrando su secreto de muerte y salvación, intactos, fundidos ya en un paisaje del que sólo son un instante, tan efímero como eterno en las memorias de los que esquivaron las explosiones. Esa tarde la luz jugó con ellos.El estreno de Iluminados por el fuego en 2005 tuvo un efecto profundo en las luchas simbólicas por la guerra. La película de Tristán Bauer, basada en las memorias del ex combatiente Edgardo Esteban, no agregaba mucho a lo que ya se había dicho sobre la guerra, en particular en los primeros años de la posguerra, aunque usaba un lenguaje más crudo. Pero fue estrenada en un contexto político muy diferente, marcado por la revisión del pasado estimulada por el primer kirchnerismo. Su efecto fue notable. Un grupo de ex combatientes correntinos, ante la escena del estaqueo de un conscripto, reaccionaron: “Eso también me pasó a mí”. La película impulsó un proceso de recopilación de testimonios de ex soldados del nordeste y la Mesopotamia, y la apertura de una causa por delitos de lesa humanidad. Un libro, Corrientes en Malvinas (2008), reúne muchos de los testimonios de un proceso judicial aún abierto.

Figuras de los ex combatientes estereotipadas durante la década del 80 (los “chicos de la guerra” están tan congelados en el tiempo como los desaparecidos, “siempre jóvenes”) o la imaginería patriótica militar son cuestionadas por otras representaciones de Malvinas: historias campesinas atravesadas por la guerra, los rostros maduros que forman parte de la muestra del fotógrafo Juan Travnik, Malvinas. Retratos y paisajes de una guerra (2008), o las Imágenes de un naufragio, de Diego Paruelo (2006), la historia fotográfica de la muerte de Sergio Gasco, ex combatiente.

Dudamos en plantar el borceguí sobre la roca para hacer la foto. Los ejércitos fantasmales son uno de los motivos literarios más antiguos. Parecía un sacrilegio. No es exagerado. No pude en ningún momento sacarme esa idea de la cabeza. Visitar un campo de batalla es darse un baño de atavismo.

Dudamos en plantar el borceguí sobre la roca para hacer la foto. Los ejércitos fantasmales son uno de los motivos literarios más antiguos. Parecía un sacrilegio. No es exagerado. No pude en ningún momento sacarme esa idea de la cabeza. Visitar un campo de batalla es darse un baño de atavismo.¿Dónde se traza la línea a la hora de plantear la idea de la experiencia como alimentadora de la literatura de guerra? Es difícil plantear esto, sobre todo porque a la hora de pensar la literatura sobre Malvinas, apartarse de dos textos fundamentales como Los pichiciegos, de Fogwill, y Las islas, de Carlos Gamerro, textos que la crítica ubicó en un espacio canónico en relación con las formas de representar literariamente la guerra de 1982, es un ejercicio que pocos realizan. Pero hay libros que producen miradas literarias diferentes y con otras formas de complejidad. Los viajes de Penélope, de Roberto Herrscher (2007), despliega la memoria del escritor, marinero conscripto, pero también es una posibilidad de pensar la historia de la guerra por fuera de la lógica de la herida profunda que cancela el tiempo (y las interpretaciones). Al escribir la historia del barco en el que sirvió en Malvinas, Herrscher no sólo exorciza sus fantasmas, sino que nos cuenta los múltiples lazos históricos, sociales, familiares, entre las islas y el continente: la goleta Penélope, decomisada por las tropas argentinas, tenía una historia más antigua: con el nombre de Feuerland, había sido construida para la expedición patagónica de Günther Plüschow. Antes de hacer sus viajes entre las distintas guarniciones argentinas y ser bombardeado por los Sea Harriers, el barquito del alemán había navegado ya ese Atlántico Sur que la cercanía de la herida de 1982 a veces hace aparecer como sin historia.

Con la naturalidad de Tim O’Brien y la parquedad de Ungaretti, los poemas de Soldados (2007) del poeta y ex combatiente Gustavo Caso Rosendi nos arrojan la paradoja a la cara: “Mercenarios de perfil bajo/ (los únicos que los vieron/ ya no están)/ Cuchillos fantasmales/ cortando los sueños / ¿Pero acaso nosotros/ no veníamos del país de/ las picanas sobre panzas/ embarazadas?/ ¿Quién le tenía que tener/ miedo a quién?” (Gurkas).

El día que fuimos al cementerio de Darwin, después de visitar la primera fosa común argentina, ahora vacía, se nos aparecieron unos caballos que se restregaron contra nosotros. Un rato antes, el viento feroz había hecho rechinar estas hamacas en Darwin, y pensé en soldados niños jugando un juego eterno lejos de la guerra que los había tronchado. Malvinas, sobre todo, es esa sensación de que no hay límites estrictos ni entre el pasado y el presente, ni entre los vivos y los muertos.

El día que fuimos al cementerio de Darwin, después de visitar la primera fosa común argentina, ahora vacía, se nos aparecieron unos caballos que se restregaron contra nosotros. Un rato antes, el viento feroz había hecho rechinar estas hamacas en Darwin, y pensé en soldados niños jugando un juego eterno lejos de la guerra que los había tronchado. Malvinas, sobre todo, es esa sensación de que no hay límites estrictos ni entre el pasado y el presente, ni entre los vivos y los muertos.Desobediencia debida, un documental de Victoria Reale (2010), suma en esa dirección. Es la historia del único prisionero de guerra británico pero, sobre todo, de las grietas en la transmisión (el padre de la directora fue médico militar en Puerto Howard, Gran Malvina). El film relata que los superiores le ordenaron al doctor que torturara al piloto capturado, para conocer la posición de un portaaviones, a lo que este se negó. Victoria, que pasó su infancia en barrios militares, se pregunta: “¿Qué habría pasado en la Argentina si más militares se hubieran negado a cumplir esas órdenes?”

Si conmueve el Comiqueo del boleto de Leonidas Lamborghini para pensar a las víctimas de la represión, ¿cómo no encontrar sus ecos en el teniente atormentado por la visita de sus soldados muertos en batalla que susurran los versos de Rosendi? Salida de la experiencia de la guerra por un túnel que, a diferencia del sueño de Akira Kurosawa, no conduce a ningún cierre con el pasado: “Qué quieren de mí repite/ todas las mañanas el teniente/ con la esperanza de que/ alguna vez los soldados se/ cansen de estar muertos/ Pero cada noche de todos los/ días en la vida del teniente/ ellos están ahí puntualmente/ firmes/ parados frente a su cama/ y lo miran”. En todo caso, estos esfuerzos artísticos y documentales conforman un mapa en el que podemos destacar dos ideas fuerza: aquella que muestra el gran peso y las densas significaciones que la guerra de 1982 tiene en las distintas geografías de este país (y deberíamos incluir al mismo archipiélago al enunciarla) y la necesaria mutilación que significa cualquier aproximación al conflicto austral que no contemple el contexto histórico en el que se produjo, es decir la dictadura militar.

Bien british, la señora McCallum, la dueña del jardín, ponía todas las mañanas un rollo de papel higiénico celeste y otro blanco en el baño para nosotros. Era cordial y amable. Recordaba muchas cosas de la guerra, pero no era fácil sentarse a hablar con ella al respecto. Para los isleños, más allá de nuestros estereotipos, la guerra es una herida de una profundidad que desconocemos, no sólo en relación con los argentinos, sino porque cavó trincheras también entre ellos.

Bien british, la señora McCallum, la dueña del jardín, ponía todas las mañanas un rollo de papel higiénico celeste y otro blanco en el baño para nosotros. Era cordial y amable. Recordaba muchas cosas de la guerra, pero no era fácil sentarse a hablar con ella al respecto. Para los isleños, más allá de nuestros estereotipos, la guerra es una herida de una profundidad que desconocemos, no sólo en relación con los argentinos, sino porque cavó trincheras también entre ellos.Desde el año 2007 los viajes de argentinos a las islas ganaron visibilidad, en un proceso que también trabaja sobre las memorias de Malvinas. No solamente los deudos visitan las tumbas de sus muertos, sino que los ex soldados regresan a sus viejas posiciones. Las condiciones del viaje obligan al visitante de Malvinas a permanecer allí por lo menos una semana. Tiempo suficiente no sólo para remover las piedras en busca de recuerdos, sino para hablar con los isleños, tarea necesaria, ya que solemos olvidar que muchos malvinenses se quedaron anclados en la Argentina de 1982. Algunos ex combatientes publicaron relatos de sus viajes. Tal vez el más conocido es el de Edgardo Esteban, pero otros, como La lluvia curó las heridas (2007), de Gabriel Sagastume, tuvieron una gran influencia para que otros se animaran a volver. El fluir de viajeros es constante y tendrá consecuencias en las relaciones con los isleños. Cuestiones como estas refuerzan la idea de la guerra como una marca en la vida de personas que siguieron viviendo, sin que eso signifique olvidar.

Las denuncias por estaqueos y abusos no son nuevas. El dato de que las primeras agrupaciones de ex combatientes hicieron de ellas una de sus banderas es utilizado para descalificarlas hoy. En todo caso, vale preguntarse por qué, si añejas, nunca encontraron una respuesta judicial ni estatal, y de allí el potencial de nuevas miradas como las que describimos, en un proceso de densificación de las discusiones sobre la guerra. Hay en ellas notorios agujeros negros. Pensemos, por ejemplo, en la comparación entre dos informes emblemáticos y sus destinos: el Nunca Más, transformado en catecismo simbólico y conceptual de la primavera democrática, y el Informe Rattenbach, producido por el Estado, durísimo, pero jamás publicado oficialmente (fueron los ex combatientes los que se ocuparon de que tuviera forma impresa).

Durante la década del ’80, la mayor parte de las agrupaciones de ex combatientes sostenía posturas radicales. Cantaban: “Somos de la gloriosa juventud argentina/ la que hizo el Cordobazo y combatió en Malvinas”. Es interesante pensar qué resonancias tendrían esas consignas en el contexto de revisión del pasado reciente que el kirchnerismo estimula desde hace ya ocho años. Sucede que entre 1982 y los primeros años del tercer milenio pasaron muchas cosas. Dos de las más notorias, y profundamente relacionadas: la fragmentación del movimiento de ex combatientes, y el regreso de la guerra de Malvinas al panteón sagrado de la Patria. En ese camino fue clave una creación menemista: la Federación de Veteranos de Guerra, que declaró presidente honorario a Mohammed Alí Seineldín, preso a la sazón por sus alzamientos golpistas, y entre otros logros facilitó que “engordara” el padrón de ex combatientes. La Federación, asimismo, se unió en sus acciones a sectores que reivindican la guerra solamente en su carácter patriótico.

“POW: Prisioners of War.” Prisioneros de Guerra. Las grandes letras eran para que los aviones de la Fuerza Aérea no atacaran a sus compatriotas. Pensé que había terminado de leer esta fotografía cuando empecé a trabajar en la ESMA, en 2008. Los hierros en ángulo, los remaches son los mismos que se ven en el altillo del antiguo campo de exterminio. Pero tampoco es así. Hay estructuras como éstas en tantos lugares del país, en cualquier páramo patagónico, en las instalaciones abandonadas de La Forestal, marcas de hierro de una historia mayor. Los prisioneros albergados en el mismo lugar que las ovejas, una mala metáfora precisamente por ser eficaz.

“POW: Prisioners of War.” Prisioneros de Guerra. Las grandes letras eran para que los aviones de la Fuerza Aérea no atacaran a sus compatriotas. Pensé que había terminado de leer esta fotografía cuando empecé a trabajar en la ESMA, en 2008. Los hierros en ángulo, los remaches son los mismos que se ven en el altillo del antiguo campo de exterminio. Pero tampoco es así. Hay estructuras como éstas en tantos lugares del país, en cualquier páramo patagónico, en las instalaciones abandonadas de La Forestal, marcas de hierro de una historia mayor. Los prisioneros albergados en el mismo lugar que las ovejas, una mala metáfora precisamente por ser eficaz.De este modo, el resurgimiento de las denuncias por malos tratos, estimulado por la política de derechos humanos vigente desde 2003, fue enfrentada desde lo más rancio del repertorio patriótico: desde calificar a los denunciantes de “maricones” hasta afirmar que mancillaban la memoria de los caídos. El pico público de este conflicto de interpretaciones fue en 2007, en el 25º aniversario de la guerra, cuando el Ministerio de Defensa organizó una muestra en el Edificio Libertador. Para hacerla, convocaron a diferentes actores: organizaciones de ex combatientes, las Fuerzas Armadas, investigadores. Pero durante el acto de inauguración, la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas presentó una nota a la ministra Garré y se retiró del evento con los objetos que había ofrecido para exhibir. El motivo del enojo fue que una agrupación de ex combatientes, el Cecim La Plata, representó un estaqueo con un maniquí. La Comisión consideró esto como un ataque a la memoria sagrada de la guerra: “Pueden existir muchas miradas sobre Malvinas; nuestra entidad no niega ninguna, aunque hayamos elegido la que entendemos como la más valiosa para construir el futuro de nuestra Nación (...) La Muestra organizada por usted abona el camino de la confusión, deshonra la memoria de nuestros Héroes, reduce la complejidad a una mirada prejuiciosa y lejana a la verdad de los hechos”.

Hay aquí una situación extorsiva que el trabajo crítico y acumulativo de la memoria puede superar: que Malvinas sea intocable porque es una guerra patriótica y hay muertos que honrar. Es también un dilema para el gobierno nacional, encarnado en permanentes paradojas: en su voluntad de honrar a los héroes de Malvinas un decreto de Kirchner (886/05) habilitó que cobraran pensiones honoríficas de guerra notorios represores. Pero al mismo tiempo la política de hacer públicos los archivos de la represión en nombre de la memoria permitió descubrir, en marzo de 2010, que el presidente de la Comisión de Familiares que había “escrachado” a Garré era un agente de inteligencia del Batallón 601 entre 1981 y 1983, y que fuera él quien, en nombre de los argentinos, hablara en la inauguración del cementerio de Darwin en 2009, tras ser despedido por una presidenta emocionada.

Peligrosas trampas y ambigüedades que encarnan en injusticias concretas. Llamadas a no dejar espacios vacíos para que medre la impunidad bajo el manto del dolor y la pérdida.

En los aniversarios despierta el gigante patriótico: creación de otra época, habitante de un territorio mítico. Cuestionados o reivindicados con igual pasión, los feriados son su feudo, anclados en el calendario escolar pero también en la vida cotidiana de millares de argentinos.

Cuesta arriba, alejándose de la Ross Road, la costanera, la muestra del Victory Bar se burla de nosotros. ¿De qué se burla? ¿De los argentinos que perdieron la guerra? ¿De los ingleses anacrónicos que sostienen un reducto imperial? ¿De los humanos que intentan poblar lugares como ése? ¿De los que tenemos que seguir caminando sin poder entrar a tomar algo? ¿De los muertos? “Victory” resuena sólo de un modo en la cabeza de algunos argentinos. Pero qué diferentes recuerdos puede convocar en un hijo del imperio; victorias en las dos guerras mundiales, en 1982, en rincones de nombres difíciles de pronunciar aprendidos en los libros de aventuras en la niñez, hasta que una muestra, tal vez, diga La venganza de Gunga Din. “Se burla de nosotros.” ¿Qué quiere decir nosotros? En Malvinas, remite fundamentalmente a individuos forzados a la introspección.

Cuesta arriba, alejándose de la Ross Road, la costanera, la muestra del Victory Bar se burla de nosotros. ¿De qué se burla? ¿De los argentinos que perdieron la guerra? ¿De los ingleses anacrónicos que sostienen un reducto imperial? ¿De los humanos que intentan poblar lugares como ése? ¿De los que tenemos que seguir caminando sin poder entrar a tomar algo? ¿De los muertos? “Victory” resuena sólo de un modo en la cabeza de algunos argentinos. Pero qué diferentes recuerdos puede convocar en un hijo del imperio; victorias en las dos guerras mundiales, en 1982, en rincones de nombres difíciles de pronunciar aprendidos en los libros de aventuras en la niñez, hasta que una muestra, tal vez, diga La venganza de Gunga Din. “Se burla de nosotros.” ¿Qué quiere decir nosotros? En Malvinas, remite fundamentalmente a individuos forzados a la introspección.Las élites argentinas construyeron una historia nacional a su medida, en las que el culto a los héroes y los muertos por la patria, esos santos laicos, desempeñó un lugar central. La guerra de Malvinas entra en esa lógica conmemorativa, pero esto no quiere decir que lo único que se pueda o se deba decir sobre la guerra abreve en ese imaginario, construido antes de que el terrorismo de Estado y la derrota ignominiosa dejaran sus marcas en las memorias argentinas. Sin embargo, la inercia de ciertos relatos, la inacción crítica de algunos actores, la acción consciente de otros, está llevando la discusión política sobre Malvinas, de la mano de los protagonistas de la guerra y sobre todo de sus muertos, al terreno de lo sagrado e intangible. Lo vimos en los desfiles del Bicentenario. Soldados marchando que, tras una explosión, se transformaron en un túmulo cubierto de cruces. Subyacente a esa escena emotiva hay una imposibilidad de emplazar a los muertos de Malvinas en un lugar políticamente claro. No debería alcanzar con decir que murieron por la patria, porque esa patria, en 1982, era una madre genocida.

Suele criticarse que solamente se habla de Malvinas en los aniversarios. Pero no queremos escapar a la posibilidad de discutir. Los aniversarios no escapan a las luchas políticas; más bien son, o deberían ser, una puerta abierta al debate. El historiador Eric Hobsbawm escribió que los historiadores son “matadores de mitos”. Pero esto es tan cierto como que la muerte de cada uno de esos mitos produce otros. Desde esta certeza es que pensamos la guerra de Malvinas como una disputa política en función de la forma en la que la narremos, pensando en un futuro que entre otras cosas reconozca a sus justos y castigue a sus culpables.

A finales de marzo de 1982, un cabo del Batallón de Infantería de Marina N° 5, en Río Grande, reunió a sus soldados para informarles que serían enviados a Buenos Aires a reprimir una manifestación de la CGT. El conscripto David Zambrino acordó con otros compañeros que al llegar a la capital desertarían: no iba a reprimir a trabajadores. Se lo había enseñado su padre, movilizado en 1955 durante el golpe contra Perón: si le ordenaban disparar contra sus hermanos, se escaparía a Uruguay.

Pero David combatió en Malvinas. Lo condecoraron por arriesgar su vida en varias ocasiones. Una de ellas durante un bombardeo, para rescatar bajo el fuego a un compañero herido que finalmente murió.

El decreto por el que lo condecoran también es una paradoja. “Fijate en el listado”, me escribió hace poco, “hay varios represores de la Armada”.

Definitivamente, no debería ser todo lo mismo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario