Cosas concretas

Su trayectoria atraviesa la historia cultural argentina de la segunda mitad del siglo XX: después de formarse en el Liceo Militar y presidir la FUBA, fue uno de los fundadores de Contorno, la revista iconoclasta de los ’50 que se enfrentó al grupo Sur. Ganó el Premio Nacional con Dar la cara (1956), la primera de las novelas con las que reflexionaría sobre la historia y la ideología nacional. Su ensayo en dos tomos Literatura argentina y realidad política (1964) cambió la manera de entender la crítica literaria en el país. Se exilió durante la dictadura que secuestró y desapareció a sus dos hijos. Durante la democracia, sus clases en la Facultad de Letras fueron memorables para casi todos los que pasaron por ellas. En los ’90, acuñó el término “menemato” y ganó y rechazó la Beca Guggenheim. Polemista furibundo de la vida pública, además de ensayista, dramaturgo y escritor, David Viñas (1927-2011) ejerció durante cincuenta años su rol de intelectual en la primera fila de la batalla de las ideas.

Ademanes

David Viñas convocaba en sus últimos tiempos a ciertas reuniones en el bar La Paz. Eramos espectros; hijos póstumos de una persistencia. Debieron ser ésas de las últimas reuniones en algún cafetín de Buenos Aires para idear una revista. Pensaba una que se llamase Rodolfo, aludiendo a Walsh y Ortega Peña. Los dos Rodolfos lo acosaban desde su panteón repleto de monólogos asombrosos, salidos de una memoria que exhumaba detalles que serían obsesivos si no saludara cada pieza recobrada del tiempo con una risa que se dedicaba a sí mismo. Como si fuera ridículo ese formidable proustismo de fonda o como si quisiera probar que el tiempo estaba quebrado desde siempre, pero era posible la melancolía de un par de nombres para acompañar un vacío inconsolable.

Hombre de izquierda independiente, Viñas siempre manifestó su cercanía eventual a coaliciones políticas que en los años pasados tuvieron como centro los intentos frentistas de una izquierda clásica. Pero lo que es Viñas, en verdad, implica reconocer que él inventó la crítica literaria contemporánea. Lo hizo frente a Borges, Jauretche, Martínez Estrada, Mansilla, Arlt y Roland Barthes. ¿Demasiados púgiles en el cuadrilátero? Es que Viñas hizo de todos esos nombres un motivo de análisis fenomenológico, una reducción a las esencias. Tomó de Mansilla la oralidad memorística, el relato del pasado como recuento moral del melancólico; tomó de Arlt la ética del juguete rabioso, esto es, la alta vida del espíritu como burla pero conectada con la sapiencia del duro oficio del vivir; tomó de Martínez Estrada la mirada analítica para descifrar los signos alegóricos de los poderes que se inscriben en las fachadas urbanas; tomó de Barthes la interpretación del imperio de los signos que acosan la vida nacional; tomó de Jauretche el agregado criollista del duelo corporal como forma literaria existencialista. El propio Jauretche, en Los profetas del odio, dice del joven David Viñas que “pinta para intelectual sin despintar para hombre”. Tomó de todos ellos y de otros más, y todo lo hizo de nuevo.

Viñas escribió novelas fundamentales, desde Los dueños de la tierra hasta Tartabul y su lenguaje se fue enrareciendo, entrecortando, tratando de captar silencios y resoplidos, llegando al grado más anegado de la lengua, al tartajeo, la verdad de lo que se habla convertido en interjección, o en vasallaje, o en valentía. La literatura era un raro orden moral frente a la muerte. Buscó un imposible: fusionar el cuerpo vital de los hombres con la literatura efectiva, y si esa fusión nunca ofrece su última gota de sudor y sangre, por lo menos deja una colección de alegorías extraordinarias. Así, para David, pensar suponía “ademanes”, “respiraciones”. Sus libros de crítica han fundado un nuevo ciclo para mirar la acción literaria argentina; aun los que renegaron de sus énfasis corporal-sociales, de sus categorías politizantes, de sus arrebatos para combinar la reflexión estilística como un rasgo autónomo de las luchas de clases, no pudieron dejarlo de lado. El rechazo a Viñas fue también viñesco.

Su duelística, su payadoresca, su hermetismo crucial, su desciframiento de la ciudad a través de sus “sistemas de la moda” y de los lenguajes realmente hablados, lo hicieron un cronista esencial de lo que significa ser un hombre de honor: alguien pensando en el secreto de lo que puede hacernos meramente sumisos y zalameros, simplemente hablando. Para Viñas hablar era el arte del insumiso, de ahí sus planos difíciles, sus soliloquios que cortaban a pico el teatro del mundo. Contra la ventana, en el cubículo de fumadores del bar, subrayando con sus nerviosas pulsaciones jeroglíficas las páginas La Nación, continuaba un antiguo combate repleto de rezongo, monólogos soplados en diversas tonalidades y en los últimos tiempos, acompañado de un bastón que se olvidaba en los respaldos de las sillas y al cual maldecía con gracia.

Una lección

Fue una noche de domingo de verano a fines de los ’90. El país se hundía. La ciudad se recalentaba. Con Pedro Orgambide veníamos de Güerrín. Hacía calor. Mucho. Para caminar había que ir sorteando la mendicidad errabunda, los cuerpos tirados. Orgambide consideraba la situación con una expresión entre triste y piadosa. Rabia también. Me contó que estaba escribiendo con todo. Todavía la enfermedad no lo había doblado. Y aun cuando más tarde lo dobló, siguió escribiendo hasta el último aliento para pagarse los remedios. Pero faltaba todavía para eso. La avenida Corrientes ahora, en esa noche caliente, era marginalidad, lumpenaje y miseria. Porteñazo, a Orgambide le dolía ver así Corrientes. Y no sólo. Buscamos un lugar para tomar un café. Contra la vidriera de La Paz lo vimos a Viñas. Solo estaba, leyendo La Nación. A esa hora, fumando, inclinado sobre el diario y un café. Orgambide había compartido con Viñas el exilio en México. Nos sentamos a su mesa. Casi redundante su explicación de por qué leía el diario de Mitre: “Ver en qué anda el enemigo”, dijo. En eso consistía su persistencia en leer La Nación: se leía el diario de punta a punta. Y no se perdía nunca las necrológicas. Viñas leía La Nación con más atención que sus propios lectores. Y que sus detractores, ni hablar. Pero no leía lo mismo que todos ellos. Leía, sin maniqueísmo, la historia. La interpretaba. Y sus comentarios tenían tanto de picardía criolla como de análisis marxista. Como profesor de literatura, pero antes como escritor, sabía que la teoría literaria es teoría política. Le pregunté, me acuerdo, en qué andaba con su Mansilla, el ensayo que venía prometiendo. “Tiempo –dijo–. Todo llega.” Las calles de la ciudad amontonaban basura, surgían las sombras de los cartoneros, la miseria había salido de los pantanos del suburbio, de las villas, y ganaba la madrugada. Fumando sin parar, en algún momento, Viñas se volvió hacia la vidriera, hacia las sombras: pibas, pibes, familias, que empujaban un carrito cargado de cartón, y se llevó una mano a la oreja, como para escuchar mejor: “La calle, hermanito. Hay que escuchar la calle”. La sonrisa de Viñas, sus mostachos manchados de nicotina, su voz gruesa. “Paremos la oreja.”

Si esa no fue toda una lección de literatura entonces, ¿qué es la literatura?

Oír su voz

David Viñas fue un exceso de tipo. Uno de esos lujos que, cada tanto, nos damos los argentinos. Un tipo atravesado. Por los libros, por el siglo, por la política y por la muerte. Atravesado, también, en el sentido que mis abuelos le otorgaban a esa palabra: malhumorado y peleador, a veces hasta la intolerancia. Un tipo que nos supo enseñar cosas. Por las buenas o por las malas, como suelen enseñar los que tienen algo para enseñar. Un lindo tipo, en definitiva. ¿No es una lástima que se haya ido sin haber tenido la posibilidad de hacer, jamás, el discurso inaugural de la Feria del Libro de Buenos Aires?

Viñas, con eñe

Como a tantos, no me tocó ser amigo de Viñas; ni siquiera frecuentarlo; prácticamente no lo conocí. Una lástima (para mí, claro). Mi vínculo pasa por otros brillantes lugares compartidos por una / otra gran mayoría: las libros de Viñas y las clases (que no recibí) de Viñas. Puedo hablar un poco de eso, mientras los cables hacen malabares con un teclado sin “ñ” para malnombrarlo.

De los libros de Viñas, de las ficciones que fui leyendo de pibe, de estudiante de Letras en los ‘60, me gustaron entonces y sobre todo –es raro, acaso– los cuentos poco reeditados de Las malas costumbres y el fresco de Dar la cara, esa coral de muchachos que fue película. (Viñas tenía mucho que ver con el cine, al principio.) Los dos libros tenían tapa de Alonso, dibujo de Alonso, creo. Era marca revulsiva, y no debe ser casual que me acuerde más de las tapas y de las ilustraciones que de las editoriales... Antes, quiero decir las novelas de la Libertadora-Frondizi, las de antes de cumplir sus treinta años (aunque sabemos que se sacaba) tanto Un Dios cotidiano como (la mejor, visto ahora) Los dueños de la tierra, habían salido por sellos grandes: Kraft, entonces, y Losada, con tapas de colección, adocenadas, adaptadas a los criterios de la serie. En los 60 sale de ahí, “por izquierda”. En Viñas y en otros se puede leer también –y a él le hubiera gustado– el recorrido editorial de los autores. Lo suyo es ejemplar.

De mediados de esos mismos ’60 hasta pisar la década siguiente son las cosas que me parecen –me reconozco mal lector, reitero– más acabadas: me gustaron mucho la nouvelle En la semana trágica (variaciones sobre las limitaciones del radicalismo que ya estaban en Los dueños...) y la notable Jauría (sobre el asesinato del claudicante Urquiza, alevosamente “El Viejo”, y de nuevo con Alonso en la tapa) en otra editorial anómala, rara para la ficción: Granica. Jauría, me acuerdo, me gustó más que Cosas concretas, novedosa incluso desde el diseño y acaso más pretenciosa. Esa salió por otro sello nuevo de entonces: Tiempo Contemporáneo.

Y en el medio de las ficciones –en la colección de crítica literaria que inauguró para el por entonces incipiente Jorge Alvarez Editor– los textos de Literatura argentina y realidad política, que nos permitieron acceder al Viñas ensayista/profesor que la Facultad nos negaba (aún) por entonces. El análisis de las descripciones en Amalia (el cuarto de ella, el despacho de Rosas y las elecciones de Mármol), su corte longitudinal con el tema del viaje a Europa –un tema de su predilección– con los paseos de Echeverría, Sarmiento, el Mansilla –que aprendimos a leer–, Payró y compañía, fueron reveladores. Como fue reveladora su tarea de director de colección reeditando al primer Masotta analista de Arlt, dando espacio a Jorge B. Rivera y aire al Sebreli que le volvía a pegar a Martínez Estrada. En fin...

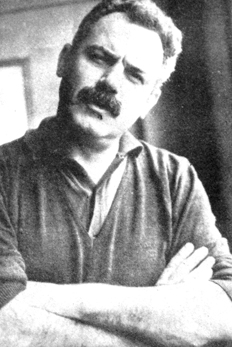

Ese, quiero decir aquél, es el Viñas que me vuelve hoy, en el balance. A los cuarenta años, apenas alguno más. El porteño no portuario, de ceño fruncido en la foto, de guiño elíptico en la prosa telegráfica del ensayo. Un Viñas con eñe, definitivamente extrañable.

La mesa vacía

“Qué le pasa, compañerita”, dijo una noche cuando una expresión de desacuerdo cuestionaba algo que, con su clara contundencia, estaba diciendo sobre el peronismo. No sin juntar coraje, la compañerita respondió apartando el juego del usteteo habitual: “No es así, vos mismo lo escribiste en tu cuento La señora muerta”. “¡Ese cuento es una porquería!”, retrucó y ahí nomás empezó el toma y daca, como le gustaba que fuera, lejos de la “comunión de los santos” o la hipocresía del consenso que el retobado Viñas denunciaba para susto de timoratos. Una escena entre muchas, imborrable, con esa marca de estilo que convertía en Salieri a cualquier aspirante a competidor. Huella que dejó en sus magníficos relatos, en sus obras teatrales y ensayos, como espesor escrito de la tierra y sus dueños, lugares y circunstancias, imágenes nítidas, un suelo que siguió siempre ahí, con exilio y pérdidas, obsesión inscripta en el cuerpo a cuerpo, cabal experiencia. En esas mismas mesas, que, en este caso siempre preguntaban, quedó flotando como “tu mejor novela” (idea acatada por él discretamente, con una semisonrisa) Literatura argentina y realidad política, (o sea, y para no abundar, y para citarlo), un texto que lo coloca como hito ineludible en las interpretaciones de la literatura, historia y política argentinas, junto a Juan María Gutiérrez y Ricardo Rojas (compañías que pese a refutaciones y rechazos, Viñas no habría desdeñado por la talla de los contrincantes). Cuando podía pensarse que esa inmensa obra estaba más que cumplida, surgió en 2006 Tartabul, y con esa novela, de “flashes, furcios, caricaturas y epitafios”, logró desbaratar aún la más delirante expectativa sobre lo que Viñas podría ofrecer. Texto hecho carne, tajo, hendidura y voces arracimadas y como siempre le gustó, en continuo pólemos sobre las mesas que interrogan.

El hombre solo

Su lectura de la literatura argentina no ha sido superada y la zarpa de sus logros alcanza aun a sus enemigos. El método es bipolar (Criados y favoritos, Negreros y literatos, Mitristas y Roquistas): rico en iluminaciones que invitan a la complicidad risueña. Radica más en explotar instrumentos de eficacia lograda que en explorar remoces cosméticos o vueltas de tuerca bajo nuevas lecturas, como quien ha adquirido algo de una vez y para siempre y deja que se someta sólo a los cambios propios de la práctica. Usa el marxismo como una heráldica. En la intervención mediática, Viñas argumentaba menos de lo que increpaba, no exhumaba archivos para otra justicia, ocupaba una posición y procedía por ráfagas retóricas. Lo que iba a decir se sabía de antemano, lo que importaba era el estilo. En ese sentido tiene razón Saccomanno, al remarcar cómo la figura del polemista ha empañado la del escritor de ficciones.

Hijo del Yo acuso, ejercía su mismo totalitarismo del nombrar donde señalaba a los de la parroquia al mismo tiempo que distribuía penitencias. Su arte de la injuria era notable: llamó a Neruda “un boludo con vista al mar”.

Como muchos miembros de izquierdas, era fóbico al otro en cuerpo presente –proletario, “cabecita”, gay, homeless, tilingo, cualquiera– y prefería moverse en el campo de las ideas. Era debido al fantasma viril de la humillación a ese otro o por parte de ese otro a cuyo servicio imaginó su pluma y era el fondo neurótico, aunque no la sustancia, de su antipopulismo. Es que espontáneamente se ofendía como un señorito, por eso su obra adquiere valor precisamente en su condición de conjuro –una de sus palabras favoritas– y sobreponerse de la razón.

No era grupal, hacía lo que quería, podía comportarse como Silvio Astier. Sus enemistades solían ser ex amistades. En la cátedra sedujo con la puesta en escena de sus pasiones a través de los gestos de la comedia del arte cuya escuela no ignoraba: grandes paseos por la escena hasta conquistarla, movimientos de cejas, oportunos “morcilleos”, remates espectaculares. Los personajes más antípodas se confiesan fascinados por él, incluso los más radicales posmodernos, que lo festejan como excepción. Es por eso que en un blog de fans de la facu, su nombre puede convivir con el de Daniel Link o el de Tomás Abraham.

En la parroquia su huella furiosa es visible aun en las cortesías barrocas de Horacio González, tajea el Martínez Estrada de Cristian Ferrer, es homenaje declarado en María Pía López, tal vez su mejor discípula –puesto que el maestro eficaz transmite sobre todo lo que le falta, esta joven intelectual es comprensiva y hasta curiosa de lo que la pone en cuestión, orejera de las diferencias.

Muchos que lo han leído poco agradecen devotamente su parada en diversos bares de la calle Corrientes. No hay que equivocarse por la cabellera que adelantó en canas como la de Andy Warhol, no encarnó el mito del padre sino el del hombre solo, de cuño militar o curial, más allá de las queridas, los favoritos y las izquierdas, que identifica a la Patria y no a la familia.

Alguna vez se lo vio en Plaza de Mayo disponiendo granos de maíz sobre sus brazos. Las palomas no tardaron en posarse como si él fuera una estatua. La escena es candorosa pero significativa.

UNA

El 14 de octubre de 2010 murió Adelaida Gigli, aquella intelectual de Contorno, a la que Beba Piglia llama la mayor trágica de su época, de la que Ismael Viñas dice que arrojaba frases arriesgadas como si fueran bombas, en cuyo mal de Alzheimer León Rozitchner leyó no la falta de memoria sino un ir al fondo último de sí misma. Basta ojear la recopilación de Contorno para comprobar las piezas maestras y escuetas de un estilo que se advertía como al sesgo del corazón apolíneo de la revista aun antes de leer la firma.

Dicha por otros como la más radical o prueba encarnada del proyecto, como suele decirse de las excepciones femeninas de toda coalición viril, vivió y murió en Recanati, Italia, adonde recaló finalmente luego de la desaparición de sus hijos, María Adelaida y Lorenzo Ismael, durante el gobierno militar de 1976/1983. Allí, mientras custodiaba esas ausencias terribles, amasó, palpó, horneó –se hizo ceramista notable–, dio forma a todo lo que no era ellos: cántaros, rostros, animales. En 2006, la editorial Alción publicó Paralelas y solitarias, su obra escrita módica, sin familia, un testimonio que se desea a sí mismo hermético, que hace incluso caer la palabra “testimonio” pero que tranquiliza por su formato aparente: cuentos. Durante la presentación, León Rozitchner dijo: “Los cuentos de Adelaida no son literatura: son testimonio. Pero me equivoco: tampoco es testimonio, porque testimonio es decirles a los otros y decirse a sí misma lo que han hecho para denunciar el crimen, para que no sea olvidado y se haga justicia. Pero no es eso lo que me parece que ha hecho Adelaida con eso incomprensible que nadie puede figurarse, porque sólo la experiencia inenarrable de perder a sus dos hijos asesinados lo produce, y ese es un descalabro que lo trasmuta todo, que transforma el mundo, que abre espacios y sensaciones y sentimientos insospechados, por lo que ese dolor tiene de irreductible en cada uno, pese a que por lo menos 30.000 personas lo hayan padecido al perder a alguien. ¿Cómo aprehender ese dolor en lo que tiene de único para cada uno?”.

Adelaida no decía “todos los desaparecidos son mis hijos”. La ausencia de Lorenzo Ismael y María Adelaida hace astillas el símbolo, descree de la ley, no hay memoria que se transmita “de memoria” y de generación en generación, no se inscribe en la historia sino que se lleva en la carne hasta el propio fin; como si Adelaida no quisiera nada de la lengua en que se dio la orden de secuestro, se administró la tortura, se renovó la injuria sobre los cuerpos supliciados y se planeó el “traslado” seguido de muerte.

Dice Adelaida de uno de sus personajes: “A Julia sus muertos no la perturbaban, cada uno de ellos seguía girando su vida y ella los seguía sosteniendo. Los llevaba a cuestas y sentía sus codazos (...) Las cosas dejadas por sus muertos (ombligos fosilizados) a los cuales había amado y por los cuales había sido amada, las llevaba encima, para nada encerradas en escapularios, las llevaba dentro de su cuerpo, entreveradas en su rodete, sostenidas en sus dobladillos”.

No es que Adelaida no haya buscado a sus hijos, sólo que para ella palabras como “castigo a los culpables”, “aparición con vida”, lo sugiere Rozitchner, son limitadas, puesto que quiere una separación radical del mundo en donde ellos faltan, de cualquiera de sus condiciones. En el final del cuento Una hay una frase inquietante: “Ningún torturador tendrá mi boca”. Y dijo Rozitchner: “Leídos sus cuentos por nosotros, como si hubieran sido escritos para ser leídos por otros que no eran ella, nos van dando cuenta de las zozobras y los enfrentamientos, las desdichas y los desencuentros, la soledad en fin aun en el abrazo compartido de una mujer a través de los momentos fulgurantes o anodinos de sus relaciones, sus impulsos, etc... Todo se ha metamorfoseado, pero sigue siendo mujer-madre para expresar aun en esta ocasión la permanencia femenina de un cuerpo de mujer sintiente, que sigue verificando allí el sentido de lo que nunca será hollado: lo que el asesino se pierde. El asesino pierde a la mujer entera, nunca podrá ya ser amado por nadie, le dice Adelaida. Nunca podrá ser amado por una mujer entera, no tendrá nunca una boca como la suya. Y con ello, creo, expresa el más profundo desprecio pero al mismo tiempo la más íntima degradación y fracaso del asesino. Es como si hubiera querido ir, a partir de ese instante en que su vida de mujer-madre se ha quebrado, a ponerse en juego nuevamente como mujer, y reconocer la metamorfosis que ese nuevo modo de ser ha producido en su vida. Y descubre que ya no habrá boca de ningún hombre que la suya pueda besar: las bocas de los hombres son para siempre bocas de torturadores”.

Si la lengua toda se transformó en la del extermino de sus hijos, por eso había que irse de su territorio, los hombres serán uno: el torturador. Darse al sexo era para Adelaida enrostrar su reserva de sí, aquello no alcanzable por el enemigo (antes de solía hacer fiestas en donde la performance política hacía bailar militantes del Frente de Liberación Sexual con montoneros venidos de una acción, bailes de disfraz en que ella elegía la desnudez, no la de un cuerpo soberano en su sensualidad sino la de uno ya afectado por la maternidad y el tiempo, la propia piel como disfraz, la identidad como aquello a lo que se accedería en carne viva como lo que fue su vida después de...) Pero la frase enigmática “Ningún torturador tendrá mi boca” deja resonancias definitivas. Se dice que las putas niegan la boca, que se reservan esa región de su carne para el amor, que aun públicas no entregan. Adelaida copió esa reserva y la hizo suya aunque o porque su cuerpo llevaba la carga de sus muertos.

El 10 de marzo de 2011 murió David Viñas, el padre de Lorenzo Ismael y María Adelaida. Cuántos que vivieron una pasión y se separan siguen vueltos a distancia hacia el otro, a través de una telepatía de enfrentamiento que sigue siendo amor de otra manera o de culposa veneración por más que rehúya la prueba del reencuentro y en donde la muerte de uno hace vencer la prórroga de la vida del otro. Quién sabe si David Viñas no comenzó a irse en ese octubre, cuando ya no existía en un lugar de este mundo la entraña de la que nacieron Lorenzo Ismael y María Adelaida. Si fue en ese mes en donde habrá comenzado a vencer su gran cansancio hasta hacerle doblar el cuerpo, ese que solía confundir en sus relatos con el de Patria hasta murmurar en su lecho de muerte “Caseros”, como si en esa palabra se condensara una confesión personal.

Quién sabe si no fue voluntad de Adelaida, ese silencio en torno de su muerte, el de una lengua culpable.

Y este homenaje sea un sacrilegio entre ateos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario