Domingo, 12 de febrero de 2012

Sus sueños son luces en torno a ti

El miércoles pasado, finalmente se confirmó lo que nadie quería escuchar: Luis Alberto Spinetta había muerto. A partir de 1968, cuando editó el primer simple de Almendra, se fue convirtiendo en una de las figuras más respetadas, admiradas e influyentes del rock nacional. Amado por los músicos, venerado por los especialistas y dueño de un lenguaje único, a los 62 años Spinetta deja más que una huella: un camino entero que todavía tiene mucho por descubrir. En estas páginas, periodistas, amigos y músicos lo despiden.

Por Diego Fischerman

Este hombercito es el dibujo original de Spinetta para la tapa de Un mañana. Iba a ser una foto de él subiendo la escalera. Llegaron a hacer la foto con Dylan, pero Spinetta cambió e hizo este dibujo.

Escuchábamos “Para saber cómo es la soledad” con Miguel. Estábamos en el patio de una casa que su familia alquilaba en La Perla. La canción se llamaba así; aún no era, para nosotros, el “Tema de Pototo”, y la cantaba Leonardo Favio. Allí, los sueños del amigo ausente eran “luces en torno a vos” y no “a ti”, como más tarde descubriríamos en la versión original. En el patio hablábamos de esa canción que, en realidad, escuchaba Carmen, su madre, pero que nos gustaba muchísimo. Teníamos 11 años él y yo 13 recién cumplidos. Era el comienzo del ’69. Era, también, el comienzo de otras cosas.

Escuchábamos a Los Beatles, claro. Pero nada sabíamos de lo que, muy pocos meses después, se convertiría en un credo. Las noticias llegaban así, a saltos. Y cuando lo hacían, transformaban la vida. El simple con “Tema de Pototo”, en su segunda edición, con “Final” del otro lado. “No pibe”, de Manal. La revista Cronopios, llevada a casa por mi padre. Las Pinap leídas en la casa de Juan Rodolfo. Y, en noviembre, en el festival organizado por esa revista en el anfiteatro que estaba al lado de la Facultad de Derecho, Almendra, ese grupo decían que había que escuchar (pero que, en realidad, apenas había actuado por primera vez en marzo). Después, en enero de 1970, el LP con la tapa que tenía a “el hombre de la tapa”. Una fundación. Y un universo, sin embargo, que, más allá de las mitologías, se resistiría a ser fundado por afuera de los límites que los propios integrantes de Almendra señalaban. El rock nacional, claro, existió a partir de allí. Pero cierta clase de rock nacional, ligado al desafío estético, a la exploración de las posibilidades poéticas, al espíritu antropofágico, en palabras de Caetano Veloso –un rock imaginándose capaz de abarcar, como el primer LP de Almendra, todas las músicas–, moriría muy poco después. O sobreviviría, apenas, en las obras de sus propios fundadores y los epígonos más o menos inmediatos: Charly García, el primer Vox Dei, Arco Iris, Fito Páez.

Recuerdo aquel patio de verano en Mar del Plata no para hablar de mí, en todo caso, sino de la naturalidad con que Leonardo Favio podía apropiarse de esa canción. La misma naturalidad con la que, simétricamente, Luis Alberto Spinetta había podido apoderarse de la balada, como género, para incorporarla en el mundo “beat”. Pueden adivinarse, en esas canciones de Almendra, las huellas de sus orígenes. Es posible imaginar a Spinetta reviviendo canciones de uno o dos años antes. O, incluso, anteriores en unos pocos meses; al fin y al cabo, las noticias llegaban a los saltos también para ellos y no era lo mismo hacer una canción después de haber escuchado a Cream, o a Tommy de The Who, que antes de haberlo hecho. Es factible figurarse a “Laura va” como una especie de tango, a “Plegaria para un niño dormido”, grabada en abril de 1969, como comentario a la “Canción para un niño en la calle” publicada por Mercedes Sosa a fines de 1967. O a “Ana no duerme”, mucho antes que como extraño y original modelo de rock argentino, como canción de cuna casera, acompañada tan sólo por una guitarra. En “A estos hombres tristes” puede detectarse la impresión causada por María de Buenos Aires, de Piazzolla y Ferrer –esos tarareos à la Swingle Singers, o a lo Bacharach en su música para Butch Cassidy–, y por el cuarteto de Dave Brubeck. Cualquiera de estas canciones podría volver con facilidad a su forma original, tal como “Tema de Pototo” podía ser interpretado por Favio. Pero lo notable era lo que con ellas hacía Almendra. Porque allí ya estaba inscripta una de las características que haría única, y permanentemente renovada y renovadora, a la música de Spinetta.

Para él, el rock no sería un protocolo cerrado, un marco estilístico rígido al que constreñirse, sino, más bien, un océano en el que navegar con sus propios barcos. De hecho sus canciones más asimilables a un rock estricto (“Rutas argentinas”, “Blues de Cris”, “Me gusta ese tajo”), más allá de algunos rasgos tan personales como inevitables, de pequeños momentos donde, a pesar de todo, esas canciones sólo se parecen a canciones de Spinetta, suenan casi como ejercicios de estilo. El Spinetta clásico está, en cambio, en esos temas donde puede detectarse una zamba, o la lectura de un vals leído por Bill Evans, o un fraseo piazzolleano, y donde, sin embargo, nada es, nunca, exactamente igual a sus fuentes. ¿Dónde poner “Ella también”, “Los libros de la buena memoria”, “Seguir viviendo sin tu amor” o “Durazno sangrando”? ¿Cómo ubicar a “Credulidad”, “La cereza del zar”, “Starosta el idiota”, “Dulce tres nocturno”, “Serpiente (viaja por la sal)” o “Cantata de puentes amarillos”? Caben en el llamado rock nacional sólo porque Spinetta decidió circular por allí y porque, curiosamente, aunque el género tomó muy pocas de sus enseñanzas, lo consideró siempre su maestro. Nada une, en primera instancia, a esas pequeñas obras maestras, llenas de curiosidad y siempre prontas a estallar y proliferar en infinitas direcciones distintas, con el rock de gueto, cerrado en sí mismo y cada vez más reacio al reconocimiento de que hay una vida allí afuera.

Hay en Spinetta un uso único de la armonía, un estilo inconfundible en sus solos con la guitarra eléctrica, un melodismo siempre sorprendente. Hay un afán de extrañamiento, en el sentido que le daban a esta palabra los formalistas rusos, tanto en esos acordes impensables en ese momento y en ese lugar, como en esas escapatorias de la melodía, o en la manera en que las maneras del habla se mezclan en sus letras. Palabras “altas” y “bajas” se cruzan para producir ese efecto de extrañamiento, para que algo sea visto como por primera vez. A veces alcanza el desplazamiento de un acento; en ocasiones la operación pasa por la inclusión de una palabra que jamás se hubiera imaginado en ese contexto (“lúcuma”, “amortajando”), a veces, como en su propia vida, la mera proximidad del cosmos y la foto de Carlitos. Pensar a Spinetta como un gran artista del rock argentino es injusto por partida doble. Por un lado, porque es mucho más que eso. Sus canciones, como muchas de las de Falú, algunas de las de Dames, Demare o Troilo, de Charly García, de Fito Páez o de María Elena Walsh, están, simplemente, entre las más importantes del último siglo de música. No son grandes canciones de rock: son grandes canciones. Por otro, ubicar a Spinetta como alguien del “rock nacional” sería inmerecido también para ese género supuesto. Un género, en todo caso, que sólo excepcionalmente llegó a estar a la altura, o al menos a transitar por los caminos, de su luminosa fundación.

Por Mariano Del Mazo

Así como las muertes de Luca Prodan, Miguel Abuelo y Federico Moura representaron el trágico portazo de la década del ’80, posiblemente la muerte de Spinetta también represente el fin de una etapa. Porque no sólo murió el autor de casi 300 canciones, muchas de ellas de las más bellas y originales que se hayan escrito en la Argentina. Murió una manera de mirar, una ética, una matriz. El portavoz de una serie de conceptos esgrimidos a través de una intuitiva claridad, que lo llevó a territorios inesperados.

Detengámonos sobre dos datos de sus primeros pasos. El hijo de un cantor de tangos de la clase media barrial de Belgrano le da indicaciones, a los 18 años, al prestigioso jazzista Rodolfo Alchourrón para el arreglo de cuerdas de “Laura va”, esa canción perfecta inspirada en “She’s Leaving Home” de Los Beatles. Algunos años después, en 1973, ese mismo músico que ya había pasado del beat porteño al heavy surreal de Pescado Rabioso publica un Manifiesto que plantea: “(...) El Rock no ha muerto. En todo caso, cierta estereotipación en los gustos de los músicos debería liberarse y alcanzar otra luz. El instinto muere en la muerte (...). Denuncio a los representantes y productores en general, y los merodeadores de éstos sin excepción, por indefinición ideológica y especulación comercial. Ya que éstos no se diferencian de los patrones de empresa que resultan explotadores de sus obreros”. Tenía 23 años.

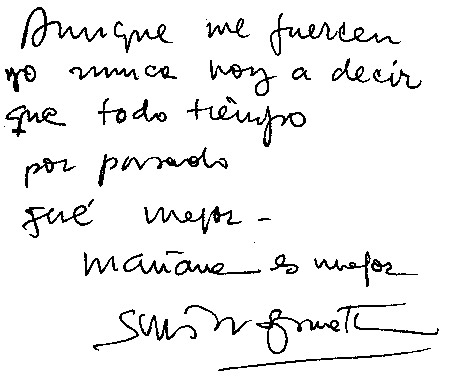

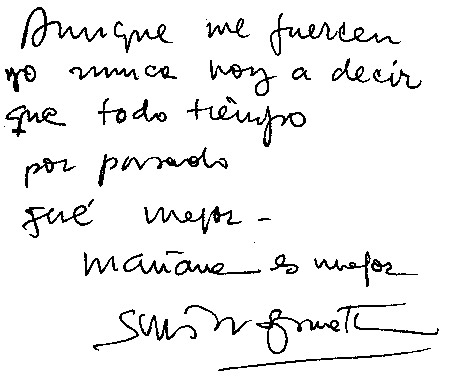

En esos dos gestos está casi todo: el artista que buscó hacer un rock original, serio, argentino y a su vez permeable a la contracultura que aún respiraba en los Estados Unidos y Gran Bretaña (Spinetta adoraba a su padre y de hecho ponía en el arreglo de la canción el tango que mamó de niño, pero a su vez escribía, como Los Beatles, la historia de una chica que se va del hogar en busca de su propio camino, un clásico del hippismo), estaba formulando una postura filosófica de una vigencia desarmante. Por ese mismo año escribe el ya célebre “aunque me fuercen yo nunca voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor”.

Cumplió. Jamás especuló con la nostalgia. Dinamitó cada uno de los puentes al pasado y, a la manera –otra vez– beatle, no condescendió al éxito: al contrario, se complejizó y obligó a su público a seguirlo. No lo alcanzaron: en el segundo disco de Almendra le pedían “Muchacha”, en el primero de Pescado le pedían “Rutas argentinas”, en el primero de Invisible, “Blues de Cris”. Y así.

Esa conducta política, ideológica y estética fue la que cimentó un público de una lealtad lindante con el fundamentalismo, y que se mantuvo imperturbable desde que el rock era ghetto hasta ahora que se pasea por la Casa Rosada. Las redes sociales funcionan hoy como propaladora demencial de lo que ocurría en las revistas subte de los parques: Spinetta fue el gurú a salvo de las miserias del “sistema”. El siempre se corrió de ese intento paralizante; el humor lo salvó (“No soy el padre Lombardero del rock”).

Musicalmente era bestial, armónica y melódicamente, con el valor agregado de que dentro de esa grey más o menos marginal (no olvidar que nunca fue masivo, que no fue un gran vendedor de discos, que curtía un rock de paladar negro) cada uno tenía el Spinetta que buscaba. Su música condensó como un aleph múltiples y a veces antagónicas tendencias musicales. A trazos gruesos: el beat de Almendra, el rock y blues de Pescado, el jazz & pop de Invisible y Jade, el nervio acústico de Kamikaze, el tecno de Privé, el power trío de Los Socios del Desierto. La lírica también: de “Me gusta ese tajo” a “Sexo”, de “Muchacha” a “Cheques”, Spinetta rastrilló temáticas como un animal fantástico de mil cabezas que, no obstante, nunca perdía organicidad. Todo, siempre, sonó a Spinetta; todo suena honesto.

La noche del 4 de diciembre de 2009 –cuando decidió reunir a sus bandas en Vélez en un maratón memorable– funcionó como el canto del cisne de esta ética & estética. Luis Alberto podría haber reunido sólo a Almendra, hacer una gira por todo el país y ganar mucho dinero. Pero prefirió el gesto grandioso, megalómano, inolvidable. A pesar de que el público quedó prendado en su propia nostalgia, para Luis fue otra cosa. Ahora lo podemos ver: fue su delicada despedida.

Decíamos: el 8 de febrero de 2012 terminó una época. Murió el creador de Artaud, un disco genial. Murió alguien que nos exigía, nos toreaba, nos hacía ir de chicos corriendo a los libros a ver quién fue, precisamente, Artaud o Van Gogh. Y que a su vez miraba hacia el futuro, aunque el futuro fuera el de “Yo quiero ver un tren”. Si hoy saliera Artaud, probablemente pasaría inadvertido: ¿quién se tomaría el trabajo de escucharlo de mínima diez veces, única manera de incorporar tanta belleza? Imposible: hay que twittear, revisar mails, escuchar el hit de Poncho.

La época que termina es la de un ideario musical setentista, de investigación y búsqueda. Una forma de mirar, una matriz que usaron todos: de Gustavo Cerati a Lisandro Aristimuño, de Fito Páez a Pez. Y es curioso: el dolor colectivo que se manifiesta de un modo genuino en la calle y en las redes sociales refiere a una tristeza difícil de explicar. Es que da la impresión de que este hombre tan hermoso y severo nos ha dejado solos. Una orfandad anunciada, que nunca “oímos en tiempo”. Como si nos hubiese susurrado a cada uno de nosotros, seres vulgares más o menos felices, más o menos mediocres, su verso “¿No ves que ya no somos chiquitos?”.

Al fin, su partida nos enfrenta con nuestra propia muerte.

Por Juan Pablo Bertazza

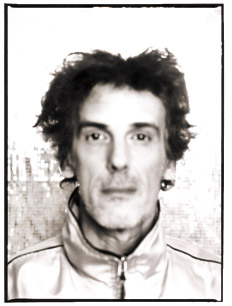

Foto de Nora Lezano para Silver Sorgo

En la furia con la que reaccionó Dante Spinetta cuando, a fines del año pasado, se desató el escándalo por la foto en la portada de la revista, había algo revelador, simple, medular, irreprochable: “Mi padre ha elevado el nivel cultural argentino”.

No hace falta leer Deleuze ni Artaud para hacer rock, ni tampoco para convertirse en icono cultural, y mucho menos para merecer respeto. Pero también es cierto que Spinetta, además de ser pionero de nuestro hoy casi huérfano rock nacional, un tipo íntegro y emblemático que sabía amar y que sabía vivir, fue también uno de los máximos responsables de elevar y liberar la letrística de nuestra música.

Como sucede con todos los grandes, en la trayectoria de Spinetta hay cantidades de obras que podrían resumir o condensar toda su obra, y tal vez el disco que más habla y mejor explica por qué Spinetta elevó el nivel cultural argentino es, por diversos motivos, Artaud.

Editado en 1973 con una presentación en el teatro Astral, este disco de nueve temas excepcionales llega al punto más cercano y fértil y visceral que puede haber entre música y poesía, o mejor: entre música y literatura.

Un disco, entre muchas otras cosas, literario; sin lugar a dudas, el más literario del rock nacional, más allá de las diferencias, junto a La Biblia de Vox Dei. Literario por el diseño verde-amarillo de su incómodo aspecto exterior que rompía el molde conocido hasta el momento, con cuatro puntas que no entraban en ninguna batea, por ese insignificante pero literario equívoco del “pescado rabioso” que se le endilga cuando se trata, en realidad, de un disco solista. También literario por ser uno de los más grandiosos y originales discos del rock nacional y, al mismo tiempo, llevar el nombre y la inspiración del escritor francés oblicuo, acaso el surrealista más auténtico y el que más puso en crisis a André Breton.

De no haber tenido música, este disco se podría haber convertido en una obra importante de la poesía argentina, pero lo notable es que la música se adapta y se acopla a la perfección con la letra; desde la contundencia exquisita de “Por”, con esa enumeración de palabras hermosas (“rey”, “riel”, “estalactita”, “mirador”, “extremidad”, “insolación”, etc.) hasta ese poema de largo aliento que es “Cantata de puentes amarillos”.

El hermoso y maldito Artaud, que inspiró semejante disco, de haberlo conocido seguro lo respetaría. Y en uno de sus libros dice algo que podría aplicarse muy bien para pensar ese plus de cultura en la obra de Spinetta: “No me parece que lo más urgente sea defender una cultura, cuya existencia nunca ha liberado a un hombre de la preocupación de vivir mejor y de tener hambre, sino extraer de aquello que se llama cultura ideas cuya fuerza viviente es idéntica a la del hambre”.

Hay algo muy paradójico en la muerte de Spinetta: tener que escuchar que mañana es mejor cuando el que lo decía ya no está más con nosotros; escuchar noticias del cementerio club y saber que las habladurías del mundo no pueden atraparlo.

Por Marcelo Figueras

La vida es un texto lleno de entrelíneas secretas. Algunas se revelan con el paso del tiempo o ante la irrupción de una luz insólita.

Llevo dos años lejos de la Argentina. El último concierto al que asistí en mi país fue aquel que Este Hombre ofreció como summa de su obra, definiendo a las suyas como Bandas Eternas. (Ante los hechos la pregunta emerge, inevitable: ¿sabía entonces que ya no le quedaba mucho tiempo o funcionó, como tantas otras veces, a pura conexión con lo sagrado?) Cuando llegó la hora de subir al avión, no me sentía triste, ni desnudo. Iba al abrigo de aquella catedral que me había albergado durante cuatro horas que duraban todavía, como los conejitos de la publicidad. Se trataba de música que tenía su tiempo, pero seguía funcionando (algo que logran tan sólo algunos, excelsos artistas) como la banda sonora de mi futuro. Eso iba repitiéndome en el aire, a miles de metros por encima de Villa Urquiza, de Bajo Belgrano, de la Haedo que nunca dejará de ser la patria chica del Capitán Beto. La frase que Este Hombre había pronunciado por primera vez hacía ya mucho, pero que continuaba vigente en mi versión personal de las Bienaventuranzas. Mañana es mejor. Me lo decía entonces y lo digo ahora, más que nunca. Mañana es mejor.

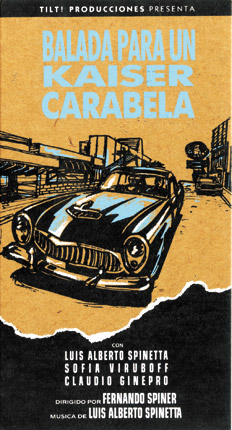

Días atrás me alcanzó la mala noticia y afloró el recuerdo, esa muleta que manoteamos con tal de seguir andando. Pensé en las entrevistas que le había hecho, en aquella foto donde Víctor Pintos, Carlos Polimeni y yo rodeábamos a Este Hombre con gesto reverente y que durante tanto tiempo había adornado mi casa. (En serio, che: ¿dónde estará, dónde habrá quedado aquello?) Reviví el rodaje de Balada para un Kaiser Carabela, que Este Hombre había protagonizado a la manera de un Bruno Ganz consumido por la lombriz solitaria. Era una peli corta que había escrito Eduardo Milewicz (desde entonces mi amigo) y dirigido Fernando Spiner en una Villa Gesell invernal y vacía, coronada por un cohete de neón que no conducía a ninguna parte.

Se me cruzó meterme en YouTube para revisitar las canciones, pero no me animé. La herida sangraba todavía y la nostalgia es un pésimo cicatrizante.

Entonces (quiero decir: en aquel silencio) entendí que Este Hombre que acababa de irse me había aportado mucho más que su música y su poesía. Esa fue la entrelínea que afloró al fin, bajo la luz del rayo más brutal. Con la delicadeza que sólo poseen los mejores maestros, Este Hombre había esbozado una pedagogía que terminó operando en mi vida como antídoto contra todos los males de este mundo.

Puede que todo haya arrancado no con una canción, como hubiese sido obvio, sino más bien en el instante en que Este Hombre dijo algo que me parió: “Para crear una obra bella hay que vivir una vida bella”. (Cito de memoria a la distancia, sepan disculpar.) Después tuve la fortuna de conocerlo, y allí ocurrió lo que pocas veces pasa (y yo he tenido la fortuna de entrevistar a algunos jetones, créanme: de McCartney a Mick Jagger, de Arthur Miller a Richard Price, de Woody Allen a Martin Scorsese): en vez de desilusionarme, su figura se acrisoló. Me conmovió su curiosidad infinita, entendida casi como forma de vida. Me marcó a fuego la conexión umbilical que había entre sus vísceras y su praxis. (Cualquiera que, a los quince años, escriba: “Si no canto lo que siento / me voy a morir por dentro” está condenado a la lucidez.) Me partió al medio su sentido del humor. (Todo el mundo menta sus versos más elevados, pero Este Hombre también escribió cosas desopilantes: “Cuando triste estoy / dame la cola”.) Y si algo faltaba para arrebatarme por completo, llegó cuando asumí que concebía a la familia como su magnum opus. Todavía envidio el abandono con que siempre compuso y escribió tan sólo lo que quiso, aun cuando el mundo eligiese otros derroteros y pareciese darle la espalda.

Ahora descubro que Este Hombre significaba para mí más de lo que había imaginado, que no era poco. Puede que parezca tarde, porque ya se ha ido; pero en realidad no lo es: porque su obra no es perecedera y porque no se fue de cualquier modo. Más bien cerró el mandala con una última, perfecta puntada. Digno y elegante hasta el final, convirtiendo su vida en la más perfecta expresión de su arte. O sea: tal como siempre había vivido.

Esta mañana acompañé a mi hermana a Notre Dame. La catedral suele ser gélida, pero esta vez el hielo estaba afuera. Tuvimos suerte y caímos justo cuando un coro empezaba a cantar. Yo alcé la vista, mirando el templo concebido desde el más claro anhelo de trascendencia, y no pude sino recordar el concierto del año 2009; aquella otra catedral que tantas veces me concedió santuario, y que sigue siendo la música que me traje resonando desde la Argentina. Me vinieron a la mente las palabras de Horacio a la muerte del príncipe que, de un modo no muy distinto al de Este Hombre, había encarnado las mayores virtudes a que aspira nuestra especie. Y me parecieron más que apropiadas para la ocasión. “El resto es silencio”, dice Horacio ante el cuerpo de Hamlet. El silencio es más que la ausencia de sonido. Es la condición imprescindible para su justa valoración.

Mañana es mejor. Aunque Este Hombre ya no esté entre nosotros.

Por Martín Pérez

Aquella extraña carta de presentación de más de cuarenta años atrás también funcionó esta semana como despedida. Cuando la discográfica les dijo a los integrantes de Almendra, después de hacerlos esperar casi un año con su álbum debut prácticamente listo, que no sabían dónde estaba el dibujo que supuestamente iba a ir en la portada, el joven Luis Alberto Spinetta no lo dudó. Fue a su casa y dibujó de nuevo aquel arlequín, payaso triste o simplemente el hombre de la tapa –como se lo denomina en la lámina que acompañaba al vinilo– con su extraña gorra de baño a rayas, la lágrima cayéndole por la mejilla y esa pequeña sopapa clavada en la cabeza. No se puede culpar a los responsables de RCA por haber intentado hasta último momento evitar semejante portada, considerada para los cánones de la época como evidentemente anticomercial. Pero al mismo tiempo también admirar la idea fija de Spinetta, que no quería –según le contó a Pipo Lernoud en un reportaje publicado en la revista Cantarock– “dejar las cosas en manos de tipos mediocres de la empresa, que hacen tapas de discos como chorizos”. Pero el círculo recién se cierra con la certeza de que, cuando se enfrentaron ante la noticia de su muerte, no fueron pocos los que inmediatamente pensaron en ese payaso triste que siempre, ahora lo sabemos, parece haber sabido cuál sería su lugar en esta historia. Y también en esa lágrima, la lágrima –siempre según se lee en esa lámina– de mil de años que llora el hombre de la tapa, cuyo brillo aloja temas como “Muchacha”, “Figuración”, “Plegaria” y “Que el viento borró tus manos”. Ahí brilla el Flaco, ahí descansa Luis, confieso que pensé esa tarde de miércoles. Todos los demás estamos en la sopapa, como “Fermín”, “Ana no duerme” y “Laura va”. Somos los que le cantamos a esa lágrima del hombre de la tapa, atados a nuestros destinos.

A partir del miércoles pasado, vivimos en un mundo sin Spinetta. Sin el Flaco del rock nacional argentino, uno de los que ayudaron a construir el sólido hogar de una cultura tan propia que, aún sin auténticos herederos, sigue en pie, gracias a sus sólidos cimientos. Y sólo por eso es que un mundo sin él no es, necesariamente, un mundo peor. Por eso y por sus canciones, que nos rodean, nos habitan y viven solas, con sus propias reglas. En las páginas de Martropía, su libro de conversaciones con Juan Carlos Diez, Luis desliza que con el tiempo ha ido llegando a ciertas conclusiones poéticas. Cuenta que en “Muchacha” dice: “Te robaré un color”. Pero más adelante, en “Para ir”, dice: “Quiero que sepas hoy qué color es el que robé cuando dormías”. Y después, en “Lago de forma mía”, pregunta: “¿Dónde va un color? Quisiera saber”. Entonces razona: “En definitiva llegué a la conclusión de que es menos rígido pensar ‘¿dónde va un color?’. Mejor que decir que yo lo tengo y me lo robé. También es una consecuencia del paso del tiempo”. Sin embargo, es nada menos que aquella supuesta rigidez la que ha tallado su lugar en la historia. Diamantes antes que conclusiones son los que mejor brillan en su obra, a pesar del “Mañana es mejor” que siempre colgó como una espada de Damocles –la espada del Flaco, digamos– sobre toda su carrera. Son aquellos temas los que nos parten al medio, una y otra vez, y sin embargo, qué duda cabe, mañana siempre es mejor. Ese siempre será –brindemos otra vez por eso– su lo-que-ves-es-lo-que-hay, su Say no More.

Cuando hay un amigo que no está es inevitable que decanten los lugares comunes, y no sólo frases de compromiso sino también mantras que ayudan sin pensar demasiado a alejar la tristeza. Y con Spinetta la frase que más se ha usado es la del “Adiós al Poeta del Rock”, en todas sus variantes. Pero resulta injusto reducirlo a eso. Por un lado porque, en el barrio de Luis y también en el nuestro, llamar a alguien “poeta” suele ser también una burla, una forma de rebajarlo. Lo sufrió Spinetta en esa tendencia autóctona a resumir todo en un Boca-River, cuando a comienzos de los ’80 se insistía en enfrentar su cartel de poeta ante las letras –supuestamente– más directas de Charly García. Aunque en esa falsa dicotomía aparentemente lo vistieran con las mejores ropas, en realidad lo estaban condenando a lo peor que se puede decir de un artista: que no era popular. Algo que no le molestaba a Spinetta, porque –aseguraba– eso lo alejaba del “bobero”. Pero terminaría demostrando, además, que esa carencia de popularidad no era tal, y si bien ciertas crónicas insisten con el hermetismo de Jade, sus multitudinarios recitales gratuitos en Barrancas de Belgrano con el grupo son la mejor postal de aquella primavera democrática. Y no hay nada que aquellos temas tengan que envidiar a los de Charly, desde “Contra todos los males de este mundo” hasta “Maribel se durmió”.

Ni santo ni poeta entonces, por favor. Porque Spinetta fue un artista popular, un músico que, aunque haya quienes insistan una y otra vez en circunscribirlo al margen –con todos los honores, eso sí–, ha terminado estando en todos lados. El mismo decía que cuando salía al mundo y le preguntaban de qué estilo era su música, si jazz o rock, no sabía qué contestar. “Estilo Magoya”, dice Diez en su libro que se calificaba, pero sólo si se le insistía a hacerlo. Entre Frank Zappa y Caetano Veloso, sólo ahí es posible ubicarlo al Flaco y a su obra en el concierto internacional, por rocker a conciencia y al mismo tiempo por saltar por sobre los decorados del rock, y por terminar siendo popular sin resignar nada. O no dejar de intentar serlo. Con su muerte se hace evidente el final de una época –qué duda cabe, esa época de oro para la canción local que Fito Páez supo empezar a señalar, con un pie en el rock internacional y el otro en el Río de la Plata, pidiendo pista después del Tropicalismo– de la cual es uno de los grandes protagonistas, junto a Litto Nebbia y Charly García.

Humano como era, hablar de Spinetta es también recordar ciertos pequeños egoísmos en el trato con una prensa especializada que siempre estuvo rendida a sus pies, como cuando destrozó al periodista Pablo Schanton por una elogiosa crítica del disco Los ojos, sólo porque buscaba en los temas pistas de su romance con Carolina Peleritti. O cuando se ocupó de denostar un número especial de la revista La Mano apasionadamente dedicado a su carrera. Pero, nobleza obliga, también hay que decir que su instinto finalmente tenía razón. Después de todo, fue finalmente el periodismo –no especializado sino amarillo, pero periodismo al fin– el que no lo dejó irse sin una última traición que lo obligó a hacer público el cáncer contra el que estaba batallando en privado. Por suerte alcanzó a despedirse con un show extraordinario y épico en Vélez, que para los afortunados espectadores que estuvieron ahí fue como presenciar otra vez el Cruce de los Andes o la Revolución de Mayo. Pura historia, y de primera mano, ante un estadio lleno, presenciando algo que Spinetta se había preocupado una y otra vez de asegurar que jamás sucedería. Un auténtico milagro. No hay caso, mañana siempre fue mejor.

Como sucede con los auténticos artistas populares, hablar de Spinetta es caminar entre recuerdos, privados y públicos. Cada tema convoca una imagen, nos transporta a un lugar, a otra época, nos lleva y trae por la vida. Escucho el verso “Sube al taxi, nena”, por ejemplo, y me recuerdo cantando la “Cantata” completa, con riffs, tarareos y todo, trasnochando por las calles de un Buenos Aires que lentamente dejaba de ser de plomo, acompañado por mis amigos de la adolescencia. Y “No te alejes tanto de mí” evoca el empeño con el que, junto a mi amigo Javier, nos juramentamos hacerlo sonar en cada jukebox –sí, las había por todos lados– que encontrábamos durante nuestro mochileo por la costa bonaerense en aquel dulce verano del ’83. Pero el recuerdo que guardo para el final es el de Spinetta entrevistado por Rafael Hernández y Claudio Kleiman en el programa de radio Piso 93, recordando la única vez que regresó por decisión propia a un calabozo luego de haber sido liberado. Encerrado junto a los músicos de la Banda Spinetta por la clásica averiguación de antecedentes, y liberado por un comisario canchero que aseguraba que sus hijos tenían sus discos, pidió volver al calabozo para escribir algo en la pared. Había descubierto allí un verso de uno de sus temas, que –aseguró– por primera vez le volvió hecho realidad: “Qué solo y triste voy a estar / en este cementerio”, de “Cementerio Club”, un tema de esa biblia llamada Artaud. “No podía dejar las cosas así”, aseguró Spinetta, que regresó para escribir debajo otro verso del mismo tema: “Qué calor hará sin vos / en verano”.

Que solos y tristes, y qué calor sin vos, Luis. Volvé cuando quieras, lápiz en mano.

Por Sergio Marchi

Luis Alberto Spinetta no era flaco. Todos le decimos el Flaco por su contextura física, pero ahora, que ya no pertenece a este plano, digamos la verdad: su peso como persona era exactamente equivalente al peso de su obra artística, y para mensurarlo deberíamos inaugurar un nuevo término de pesaje. El legado musical de Spinetta es imposible de levantar: no hay fuerza humana o mecánica que pueda tomarlo y elevarlo un centímetro. Luis fue el prisma que descompone un haz de luz blanca en un arco iris de infinitos colores. Esos primeros trazos que un adolescente Litto Nebbia dibujó, esos palotes que Moris y Miguel Abuelo trazaron, fueron transformados por Luis Alberto en una fina caligrafía que nos enseñó a escribir a todos. Hemos presenciado un fenómeno de magnitud artística tal que difícilmente podamos volver a experimentarlo en un futuro, sobre todo porque la Argentina que dio a luz a gente como él ya no existe, como los amos de aquel viejo perro blanco que, como nosotros, busca descanso con su molinete.

Llevo en mí un hermoso cargamento de recuerdos de Luis, que atraviesan toda mi carrera, desde 1983 hasta la fecha. Por la sencilla razón de su bondad, siempre fui inmerecido portador de gentilezas de su parte, que se tradujeron en artículos periodísticos, entrevistas radiales y televisivas, y hasta en el epílogo de uno de mis libros, El rock perdido, que Radar publicó en su momento. Luis Alberto fue el único músico que alzó la voz para condenar ese estado de cosas que llevaron a Cromañón, sin olvidarse de la responsabilidad individual que a cada uno de los protagonistas de esa masacre le incumbía, lo que nadie mencionaba: que el público también era responsable. Dijo cosas muy, pero muy fuertes, a las que algunas almas mezquinas (de esas que hoy se dicen sus admiradores) condenaron. Pero Luis era así: su palabra tenía peso y sabía usarla con un rigor que me sorprendió. No porque pensara que no podía escribir (sólo hay que leer un par de letras para darse cuenta de la riqueza de su vocabulario) sino porque encontré en él una atención implacable y un conocimiento de la lengua que sólo he visto en algunos correctores muy puntillosos.

Quizá porque siempre busqué una excusa para entrevistarlo o poder conversar con él, un mediodía lo llamé preguntándole si podía ayudarme a ubicarme en el clima de esa época de los días de Almendra. “¿Es para un libro tuyo? ¿No es para ningún medio? Entonces, sí.” La conversación se dio junto a la consola de su estudio de grabación y duró dos horas. Lo vi genuinamente indignado por lo que había pasado en Cromañón; pero no era la suya una indignación de índole política sino de naturaleza humana: lo que más le dolía era que hubiera habido bebés en una guardería improvisada en un baño. “Yo dejé de hacer ese rock visceral que hice en San Cristóforo cuando vi que había pibes que comenzaban a pegarse en mis recitales. No, por el amor de Dios, vení, tranquilizate; vení que te toco ‘Muchacha ojos de papel’, por favor no te golpees. Como papá y como abuelo no podía permitir que eso sucediera. Por eso dejé de tocar esa música, que era la que yo más ganas tenía de hacer.”

Un artista que cambia de dirección artística, lo único que ningún artista en serio negocia, simplemente porque puede ser un pretexto para la violencia (que en verdad no lo era, porque su música tenía fuerza, pero nunca furia o resentimiento), ya se ubica en otro plano superior al del arte. Luis era ante todo un Humanista, con mayúsculas. Privilegiaba la integridad física de su público por sobre sus deseos de rockear. No sé si logro explicarme bien, pero es un acto de bondad tan grande, que descubrirlo mientras escribo me deja sin aliento, como me quedé sin habla minutos antes de salir al aire en mi programa de radio, cuando me enteré de su muerte.

Después de la desgrabación pertinente de aquella charla, y un acomodamiento de algunas oraciones, llamé a Luis y le pregunté si quería ver cómo había quedado su texto. En una entrevista para un medio, esto no hubiera sido correcto, pero sí para un libro en el que Luis quiso participar. Me dijo que sí, fui a su casa a la hora señalada, y no estaba. Toqué timbre, dejé mensajes, pero al no haber movimiento me fui. Media hora más tarde me estaba llamando al celular, deshaciéndose en disculpas y combinamos para el día siguiente. Leyó el texto con sumo cuidado, lapicera en mano, y sólo me discutía cosas altamente especializadas. “¿No te parece que esto debería ser punto y coma y no punto y aparte?” Gramática pura. Cuando de repente se cortó la luz. Luis no se inmutó, se levantó, fue hacia un cajón, buscó un par de velas, y seguimos trabajando durante media hora más, iluminados como si estuviéramos en la Edad Media. Y sin perder el rigor, al menos por su lado. Luis Alberto Spinetta corrigiendo ese texto para mi libro a la luz de las velas es un recuerdo que jamás olvidaré; la llama reflejándose en sus ojos, su sombra proyectada en la pared, ese perfil de contornos tan irregulares y armoniosos a la vez, la calidez de su mirada, la fuerza de sus abrazos.

Todo eso me nubla la vista ahora: no es que yo haya compartido tantas veces la felicidad de estar a su lado sino que Luis hacía trascendente cada momento. Supongamos que nos hayamos visto veinte veces en casi 30 años, desde que le hice la primera nota. Bueno: seguro que en cada ocasión hubo cuatro o cinco de esos momentos donde el ser humano –ya no el genio musical, el cantante de voz de diamante, el guitarrista de notas en suspensión– se revelaba en un chiste, una anécdota o una reflexión tan inteligente, tan bien articulada, y a la vez tan poco pretenciosa, que te encandilaba. Luis Alberto Spinetta como ser humano era tan increíble como su obra. Su peso específico era el mismo. Es eso lo que hoy me deja el alma partida en dos: el saber que ya no voy a poder encontrarlo en este plano y compartir más momentos de aquéllos, donde uno verdaderamente siente que la existencia de personas de este calibre es lo que hace que este mundo sea medianamente soportable.

Las emociones se me mezclaron de un modo tremendo al saber que Luis había partido. Lo tenía a mi lado, al aire, en mi programa, a Juan Alberto Badía, que conoció la misma enfermedad, y se está recuperando sin prisa, pero también sin pausa. Badía y Spinetta forjaron una relación desde los años ’70 (el concierto de Jade en Badía & Co. es una maravilla), y los dos estuvieron a mi lado y me pusieron una mano en el hombro cuando yo perdí a mi padre. Juan me protegió desde el trabajo, Luis me invitó a cenar a su casa (me dio vergüenza y nunca lo llamé para combinar). No me extrañó cuando ese atardecer en el que él murió, el mar se puso como loco y las nubes circularon a gran velocidad. Pero no pude evitar asombrarme cuando, escuchando su música, entre las nubes apareció una gran luna amarilla, unos segundos, y se volvió a esconder. “¿Qué luz extraña te ocultó de mi guiño?”, cantaba Luis desde los parlantes de la playa en Pinamar. Interpreté ese fenómeno celestial como un saludo. Y tratándose de Spinetta, no sé de qué me sorprendo. ¿Qué? ¿Nunca oíste la hojarasca crepitar? Sigo haciendo el programa como un ciego frente al mar.

Por Angel Berlanga

El viento, el agua, el sol. De eso dice Spinetta. Tan elemental, ¿no? El amor, la soledad. Nacer, morir, renacer. Los árboles. Este mundo, el universo y el Río de la Plata. Cierro los ojos: su voz podía romperse desde esa garganta tan alta y no, no, anda por una quinta dimensión, del susurro a la luna y al estallido de brillos y colores. Y al dolor, también.

Es la noche en Santa Teresita: acá me crié, entre el ’74 y el ’83. Marcelo Frattini, un compañero del colegio, era el que tenía los casetes de “rock progresivo nacional”. El único entre las personas que conocía por entonces. Y desde fines de los ’70 nos hacía escuchar Pappo’s Blues, Manal, Pastoral, La Máquina de Hacer Pájaros. Y Kamikaze. Pero a ese Spinetta no le pude entrar enseguida: era rarísimo, no entendía qué quería decir este tipo, a la música no le encontraba puerta ni ventana. La dictadura hacía bien sus tareas. Pero ahí nomás Spinetta empezó a filtrárseme. Entre otras cosas, porque en el primer verano de la democracia se guitarreaban sus canciones ante el fuego, en la arena, junto al mar. Anticuerpos para la colimba que llegaría al toque, veo ahora. Porque cuánta belleza y libertad destilan su poesía y su música.

Podría ser otra cosa: lo suyo invita a eso, a otra banda de sonido existencial, alternativa a la maquinaria trituradora. Abro los ojos: generaciones aplastadas. En la mía –tengo 45–, quien más, quien menos, ya tiene sus marcas. Hemos llorado unos cuantos, estos días. “Desde que se murió mi abuelo que no lloraba tanto”, me dice un amigo escritor. Se me aparece una tarde de fines del ’88, el encuentro en plaza Italia con una chica de la que estaba enamorado, el viaje en colectivo hasta aquellos jardines de ATC, y Spinetta eléctrico y un punto melancólico también, energía pura y pura dulzura, los gestos amorosos con sus hijos y con los amigos de sus hijos –hicieron “El mono tremendo”, el núcleo de ese recital fue Tester de violencia–. Se hizo de noche mientras tocaba. La música le decía los movimientos a su cuerpo: un catalizador de rayos. No sé si vi a alguien más elegante en un escenario.

“Para la canción escribo porque la canción exige una letra y la música siempre está antes –le dijo Spinetta a Rodolfo Braceli tres años atrás–. La música esconde algo y uno debe encontrarlo. Es una felicidad tener una tonada nueva, una canción que todavía no dice nada. La tonada está, ¿qué dirá? Uno tiene que descubrir el texto que está escondido en esa línea melódica, tiene que poder arrimar. Son esas palabras y no otras.” El aire, la luz, los sentidos, descubiertos y reconfigurados por Spinetta en su música. Y las palabras, también. Cierro los ojos: en estas noches lo escucho y lo escucho.

La frase emblemática de Luis Alberto Spinetta, de su puño y letra, incluida en el libro Antología del Rock Argentino, la historia detrás de cada canción, de Maitena Aboitiz (Ediciones B)

La frase emblemática de Luis Alberto Spinetta, de su puño y letra, incluida en el libro Antología del Rock Argentino, la historia detrás de cada canción, de Maitena Aboitiz (Ediciones B)

Por Eduardo Marti

No se fue, es una cortina de humo que él mismo nos tendió. Está oculto tras un bosque de guitarras, hacia donde partió para volverse Invisible una vez más. Busquen bien, alguna Strato roja o Tele pree CBS pueden ser su escondite, alguna Roland o Les Paul nos darían la pista. No lograrás engañarme, mi querido amigo, sé muy bien dónde buscarte.

Por Abel Gilbert

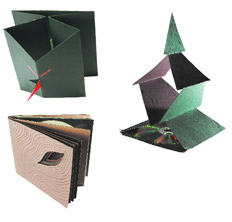

La tapa de Atraud siempre fue un faro para mí. Pero nunca la había tenido en las manos hasta que empecé a trabajar con Luis. Un día, en la casa, hablando de tapas, le pregunté: “¿No tenés uno para ver?”. Me dijo “esperá” y se fue. Volvió al rato con un vinilo en la mano. Me lo regaló y me dijo “Ahora andate”. Cuando hacíamos los bocetos de Para los árboles y Un mañana (que también se llamó Aveprisión) yo insistía con estos objetos tridimensionales, teniendo Artaud en la cabeza, pero a él no le interesaba. Visto desde ahora, lo más impresionante para mí es la cantidad de veces que todo cambiaba para él y para mí: el nombre del disco, la tapa, el concepto sobre el que trabajábamos. Eso era lo más rico de trabajar con él.

Spinettalandia y sus amigos ¿Sólo el nombre de un disco de tránsito (hacia Pescado)? Allí empieza a establecerse una topografía imaginaria que hicimos nuestra: quisimos ser de allí, del lugar (y la lengua) que había fundado. Casi secreta membresía en los primeros ’70 (el 5 por ciento de un aula de finales de escuela secundaria, pongamos). Eramos de la “tierra del Flaco”, pero Luis, el Flaco consecuente, siempre corría la frontera de sus propios dominios. Se lo acompañaba o quedaba como la parte de la discografía de una educación sentimental. Leo la crítica de Noticias, el diario de los montos, del 11 de diciembre de 1973. Es una reseña de la “presentación del espectáculo de rock Invisible” en el teatro Astral. “Recital de música beat”, se titula. Y es un ejemplo de lo que persistió como mirada de extrañamiento: “La música del conjunto presenta los mismos altibajos que las letras, siempre bordeando el límite de la incoherencia y alternando los momentos de inspiración con los disparates más asombrosos”. Veo en YouTube una versión sublime de “Los libros de la buena memoria”, con Pedro Aznar, el Mono Fontana y Lito Epumer. Pertenece a un programa de Juan Alberto Badía (nuestro módico John Peel), de mediados de los ’80. Junto al presentador, en primera fila, se sienta Pepe Eliaschev, corbatita ajustada, traje también ceñido y la mirada adusta, quizás incómoda ante lo que escucha. Como si quisiera decirnos que no termina de cazarle la onda. Observa con simpatía, pero de lejos a Spinettalandia. A los turistas incidentales solía pasarles lo mismo.

Una vez que completábamos la iniciación, las canciones nos hacían hablar de otro modo. Hablar, escuchar y leer, claro. Con Artaud, la Carta a los poderes. Con Jade, el prólogo de Octavio Paz a Las enseñanzas de Don Juan, de Carlos Castaneda. O aquella edición de siglo XXI de Vigilar y castigar, comprada bajo los efectos de Téster de violencia. Spinetta: un elogio al autodidactismo. De los libros a los discos. “Yo no me privaba de nada, todo era conocer y abarcar.” Así le hablaba a Miguel Grinberg en Cómo vino la mano. Esa máquina beatle absorbe, junta, mezcla, escupe, metaboliza formas de lo alto y lo bajo. En ese batido y bricollage está la clave de una de las poéticas más originales de los últimos 50 años. En tiempos de pensamiento blando, Spinetta nunca dejó de batir el parche del progreso y la exploración personal. “Vos te tirás a la pileta, y nadás y creás. Y a veces te saldrá más lindo y otras más feo, pero que sean todas cosas que uno quiera hacer, diversas, y no quedarse en un solo estilo.”

“Mi música se empezó a fortalecer en un extraño idioma que ni yo mismo sabía qué era”, le comenta a Grinberg en 1977, en referencia a lo que fue la vida después de Almendra. Pero, ¿qué es un estilo? Un estilo es la replicación de un modelo resultante de una serie de elecciones tomadas adentro de un marco restringido. Las limitaciones que se autoimponen son precisamente las que permiten la variedad. El modelo no necesita ser igual en todos los aspectos que lo definen. Y por eso Spinettalandia es tan vasta, inalcanzable y semejante. De “Credulidad” a “Fina ropa blanca”, pasando por “Jugo de lúcuma” o el mundo Jade. ¿Cómo se mide esa extensión?

No era un virtuoso, si tenemos algunas de sus referencias instrumentales (Jimmy Page, Steve Howe, John McLaughlin), pero su fraseo, su sonido, eran inconfundibles. Nadie sonó tan pesado como en “Post-Crucifixion” o “Perdonado”. Nadie fue más sutil a la hora de acompañarse (habría que exceptuar a Aznar). Hay, en Spinetta, una escritura física, determinada por el alcance de sus dedos. Esa manera de armonizar. Siempre había algo inesperado y desafiante en los enlaces y las posiciones. Andá a sacar de primera “La bengala perdida”, por citar una canción. Su disección fascina y sorprende. Los recorridos de la mano de Spinetta sobre el traste no tienen acá antecedentes ni herederos. No son del rock ni del jazz, tampoco del tango, el folklore o, podría pensarse, la música brasileña. Pero, a la vez, dialogan con todos esos mundos. La oreja-esponja de Spinetta fue, en ese sentido, algo sin parangón en la música popular (su fotografía con el Cuchi Leguizamón es reveladora de cuánto lo unía la distancia). Desde la guitarra “escribía” canciones de una riqueza melódica y una complejidad formal que confirmaban aquel dictum de Caetano Veloso: “Si tenés una idea increíble, es mejor hacer una canción; está probado que filosofar sólo es posible en alemán”. Sí, canciones geniales.

Los compositores brasileños que habían ido de peregrinaje a Darmstadt, la ciudadela de la música contemporánea, o formaron parte de la agrupación Nova Música, no consideraban esotéricas otras expresiones de carácter popular. Rogério Duprat no abdicó de un linaje que lo ligaba a Hans-Joachim Koellreutter y, más tarde, a John Cage, por trabajar de manera entusiasta con Gilberto Gil y Os Mutantes. Julio Medaglia tampoco se había rebajado en su condición de arreglador de “Tropicalia”, de Caetano. Un compositor argentino de la generación de Duprat, al recordar el breve paso Almendra por el Di Tella, dijo: “Ah, sí, los chicos del pelo largo”. Se habría sorprendido de lo que pensaba entonces Spinetta: “Antes de disolver Almendra, les propuse grabar un disco con una obra totalmente aleatoria. No grabar ninguna canción, ir al estudio y encender la máquina y tocar sonidos hasta cumplir los 32 minutos de banda útil total... tocar una música inspirada en los acoples, que pasara por percusión, por ritmo, por todo. Pero que no fuera en sí ninguna pre-estructura”. ¿Qué hubiera hecho Spinetta con músicos provenientes de otra escuela (me resisto a llamarla clásica o contemporánea)? ¿Qué hubieran hecho ellos? Aquel fallido disco “experimental” se iba a llamar La música la toca cualquiera. Pero no, Luis. Cualquiera no. Vos. Sólo vos. Algo de ese camino trunco está en “Starosta el idiota”, y en la concepción de “Por”, ¿no?

“Poeta del Rock” lo han definido los diarios en sus obituarios. La relación texto y música es desde siempre problemática. Nietzsche solía sostener que la música no puede estar al servicio del texto: se sobrepone al mismo. El escritor norteamericano Greil Marcus le da otra vuelta a la cuestión: la escucha de cualquier canción exitosa no muestra el poder de un cantante de decir lo que ellos intentan decir sino el hecho de que las palabras a veces son inadecuadas para esa tarea y el sentimiento de realización nunca es tan fuerte como de frustración. El cantante, añade Marcus, trata de ir lo más lejos que puede, aun sabiendo el dilema que encuentra. El fracaso del lenguaje es en cierta medida su éxito como canción (Kagel decía que cantar es hablar deformado). El Flaco era a veces “inentendible”, en especial para los latinoamericanos, que prefieren la claridad de Cerati. Ese “déficit”, sin embargo, suele tener una enorme compensación expresiva. Una canción de Spinetta puede contener muchas posibilidades: potencialidad fonética-musical, imágenes de una belleza irrepetible, y una dicción que sometía a las reglas gramaticales. Los relámpagos de inteligibilidad convierten a muchos de sus temas en la llave del tesoro.

En tiempos de Invisible, que son los de mi iniciación, las tumbadoras las utilizaba el grupo Katunga. El instrumento, más propio de la música cubana, era asociado con lo mersa y lo “bailable”. La tumbadora entró al rock en los ’90 como parte de una nueva textura que profundizó la debilidad manifiesta de un género convertido en banda de la sociedad del espectáculo. Spinetta detectó esa mutación. Habló en una entrevista con Rolling Stone de “retroceso” a los tiempos de los cantantes españoles e italianos que venían en los ’60 o, en el mejor de los casos, El Club del Clan. A los 60 años seguía estando más cerca de aquel manifiesto que escribió en 1973, en la mejor “tradición” de las vanguardias: “Denuncio a otros grupos musicales por repetitivos y parasitarios, por atentar contra la música amplia y desprejuiciada, estableciendo mitos con imágenes calcadas de otras músicas que son tan importantes como las que ellos no se atreven a crear ni sentir”. Siempre hacia adelante. Lo “seguí” hasta los ’90 (Pelusón of Milk): eso es una parva de discos y etapas. A mí me bastaban. Nunca dejaron de asombrarme.

A la hora de elegir un momento intensamente spinettiano me quedo con aquel sábado que tocó Bowie en River. Comienzos del menemismo. Esa misma noche lo hizo él en un pequeño local que funcionaba arriba de la disquería Zival’s (¿Jazz y Pop?). Cantó acompañado de su guitarra y, creo, con Claudio Cardone en teclados. Fuimos con el hoy compositor y director Marcelo Delgado. Los dos recordamos ese momento en estos días infames. “Comprendí que crear, y crear cosas hermosas, depende de una vida hermosa”, le dijo también a Grinberg. Nosotros advertimos tempranamente esa relación entre obra y biografía. Y por eso escribió parte de las nuestras. Su música, hermosa, viva, sigue siendo la llave y el tesoro al mismo tiempo. Como enseña una adorable novela que, seguramente, le habría gustado.

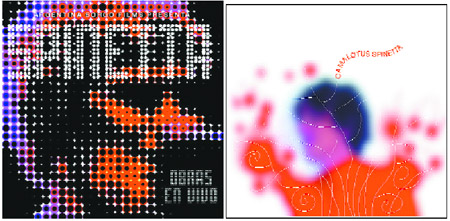

En 1998, Eduardo “Dylan” Martí, amigo y fotógrafo de toda la vida de Spinetta, llamó a Alejandro Ros para hacer la tapa de Estrelicia, el unplugged de MTV. Desde entonces, Ros trabajó con LAS en las tapas y el interior de sus discos, incluida la caja de Las Bandas Eternas. En estas páginas, el también diseñador de Radar muestra por primera vez algunos de los bocetos que sobrevivieron a su manía de tirar todo y cuenta lo que se acuerda sobre ellas.

Para los árboles se iba a llamar Canción de noche. Yo le pedía que me hiciera dibujos (dibujaba muy bien) y él me mandaba unos mandalas psicodélicos hechos en Photoshop. Entonces los usaba para pensar otros dibujos, como los de Camalotus. Pero a veces conseguía hacerlo dibujar con lápiz. Tengo muchos dibujos de árboles muy lindos, aunque nunca quiso usarlos.

El último disco en estudio, Un mañana, se iba a llamar Capullito de albañil. Cuando me escribió para avisarme que tenía un disco nuevo, yo estaba de viaje. Quedamos en vernos a la vuelta y le mandé una foto mía con unos ciervos que me había sacado ese día en Nara. Me escribió enseguida: quería que esa foto fuera la tapa. Se empacó semanas. Me costó, no la pude sacar pero quedó adentro.

Boceto del disco en vivo en Obras: una foto de Nora Lezano que irreverentemente remixé.

Por Palo Pandolfo

”Laura va”, del primer disco de Almendra, es una de las obras maestras del rock nacional, una de esas canciones que te muestran un mundo diferente. Almendra me enloqueció desde tan temprano, desde antes incluso de tener el disco, al que escuché completo recién cuando me lo prestó un amigo, a los 15. A “Laura va” se la puede encarar por millones de lugares, pero creo que lo más importante es la forma de cantar de Spinetta, la intimidad que genera con el oyente. El arreglo de Alchourron para arpa y bandoneón es totalmente anticipatorio, y de alguna manera abre el juego para la creación desde la música eléctrica, que es lo que había en los ’60 y ’70, haciendo una fusión tremenda de lo global con lo argentino. El bandoneón lo grabó Rodolfo Mederos, que había sido llamado por Alchourron. Y el resultado es increíble: si una banda sacara hoy un tema como “Laura va”, sería totalmente de vanguardia, por moderna y progresista, y eso que es un tema que ya tiene cuarenta años. Hay una parte de la letra que me impacta mucho, que es cuando dice: “La cubre de besos / y el sol también”. Spinetta tiene ese lado femenino muy a flor de piel, esa dulzura y esa feminidad al cantar, pero al mismo tiempo es tremendamente varonil. Es un tema yin yang: él es el sol que cubre de besos a esa criatura, a Laura, cuando decide irse.

Yo me crié escuchando a Los Beatles, y Almendra es la banda beatlesca argentina. Es fundacional: si le afanás a Almendra, vas a hacer algo buenísimo. Por otro lado, es muy interesante el año en que sale el disco: ’69, ’70. Todavía latía el sueño de un país mejor, más sano, con una historia en la cultura de la música argentina en la letra; todavía estaba presente la vida de un país posible más justo. No habían pasado la Triple A, ni la dictadura militar, ni toda la masacre, y creo que todo lo que se producía en la época era revolucionario en el mejor de los sentidos, porque generaba un cambio hacia adelante, hacia el bien, hacia la elevación del espíritu humano. Me parece muy profunda la época, la manera en que se vivía la sociedad; todo el mundo veía que el de al lado era un hermano. Y “Laura va” habla de una fe en nosotros, en un público que quiere escuchar algo elevado, profundo, original, que no se escuchó antes.

Por Mex Urtizberea

“Barro tal vez” me volvía loco. La primera vez que la escuché fue en el auditorio de la Universidad de Belgrano, en la calle Federico Lacroze. Debe haber sido en el ’79, ’80, por ahí. Había shows. Y él fue a tocar un par de veces, solo con la guitarra. Fui a verlo las dos veces y “Barro tal vez” me partió la cabeza las dos veces. Como no se había editado todavía, seguía manteniéndola en mi cabeza, tocándola o sacando los acordes. La canción parece simple, pero es muy profunda. Todo lo que le va pasando con la música y con lo que tiene para decir un adolescente que, indudablemente, estaba medio desesperado. A veces la toco para mí.

Es una canción muy genuina de su obra: esas melodías divinas y esas letras de un vuelo poético que te tienen que gustar. No saber a qué acorde va a pasar. Cuando escucho a otros músicos ya sé a qué acorde van a pasar, porque son más simples o más obvios. No es obvio Spinetta. Es EL músico de rock argentino. Tiene una conducta increíble, una ética de estar siempre jugando y haciendo su música desde su corazón, sin negociar nada de su arte. Es un ejemplo de músico. Y es el único de su especie.

Por Guillermo Vadala

Hay un tema del Flaco Spinetta que me dejó sin aliento desde que lo escuché por primera vez, cuando era chico y practicaba con mi guitarra encima de los discos que me gustaban. “Quedándote o yéndote” tiene una letra genial, inspirada, que habla sobre la vida y la naturaleza. Un tema que es piano y voz nada más, lo que logra un efecto muy intimista.

Recuerdo que lo escuché un verano, que estaba de vacaciones, y que intenté sacarlo con la viola –yo ya tocaba un poco–, y que era un tema bastante intrincado del Flaco: se abría un poco de su ramo de composiciones con guitarra, riffs y líneas melódicas. Esto era otra cosa, una perla con una textura sonora notable.

Creo que lo que más me gustaba era que habla de la vida, de lo que ocurre más allá de tu participación, de lo que va a ser siempre así, de lo que no podés modificar ni torcerle ni un poco el rumbo. La canción termina diciendo “y esto será siempre así / quedándote o yéndote”, y también me gusta mucho ese momento en que dice: “y deberás amar amar, amar hasta morir”. Creo que el significado de estar vivo es eso: el pulso de la vida es el amor. Amor romántico, amor por tu familia, por tus amigos, amor por la música que hacés, amor por la naturaleza –incluso preocuparse por no ensuciar la calle–; el amor en el sentido más amplio imaginable. Amor.

Por Fabiana Cantilo

Yo no me acuerdo qué venía escuchando de Luis, sé que era fan, pero no recuerdo la cronología. Pero el momento en que lo conocí se quedó conmigo: recuerdo que cuando Ramiro llegó a casa ya había anochecido, que eran las como las ocho, me acuerdo de mi camita de hierro y de la púa de diamante sobre el vinilo, y del teclado de Del Barrio. Todavía no lo conocía a Luis. Pero esta canción me voló la cabeza, por lo que dice, porque esa expresión, “alma de diamante”, es uno de los mejores halagos que te pueden decir. No sé a quién se lo habrá escrito Luis, pero es un tema santo.

Por Bernardo Baraj

“Muchacha (Ojos de papel)” fue un tema revelador de una posibilidad expresiva diferente. Es una canción que pone de manifiesto la perfecta conjunción entre letra y música, belleza y profundidad; una mirada muy primera, quizás adolescente, de un amor apasionado y potente.

La escuché por primera vez en la radio, una noche, en la cama. Por eso llegó como una sorpresa, y por eso digo que fue una revelación y una inspiración. Sé que en parte fue descubrir que esa poesía tan reveladora de una sensibilidad humana podía hacerse en castellano. No es exactamente una canción roquera; el rock y todo lo que se le acercaba en ese momento era cantado en inglés y la aparición de esta canción del Flaco fue para mí poder pensar en esa posibilidad nueva, que después canalicé en Alma y Vida; fue a partir de “Muchacha...” que pude pensar en armar un grupo con canciones en castellano, con una expresión con la que me sintiera identificado, con temas y sentimientos inherentes a mi entorno.

Creo que nunca se lo dije a Spinetta, aunque toqué con su banda, en el año ’78.

Por Roy Quiroga

Mi preferida es “No te busques ya en el umbral”. Para mí, es simplemente “Umbral”. Tiene un ritmo lento que te va atrapando, junto con una melodía y un letra que te va martillando el cerebro. Cada vez que la escuchaba le encontraba un nuevo sentido. Y ahora mismo me pasa eso. Y un día la ves de una manera y al siguiente de otra. A veces mejor, otras no tanto. A “Umbral” la veo siempre mejor. Y eso que tardé como cuatro o cinco años en entrarle realmente. A mí me pasa de estar sentado en cualquier lugar y, de la nada, me viene a la cabeza una melodía. “¿Y esto de dónde salió?” Bueno, así fue con “Umbral”. Me puse a cantar la letra entera sin haberla leído nunca. La canción llegó y se adueñó de mí.

El Flaco es un creador nato, y directamente extraterrestre. Si escuchás su obra, te das cuenta que el 90 por ciento o más es alucinante, desde sus comienzos hasta ahora. Para mí, como artista, no tiene nada que envidiarle a ningún músico de ningún lugar del planeta. Al contrario, muchos tendrían que aprender de él.

Por Ariel Prat

Mis gustos musicales están muy arraigados en general al tango y a la milonga desde pibe. Pero cuando escuché al Flaco por primera vez en el ’74, fue Pescado 2, su voz me orientó a otro margen del arrabal, acompañado por esa poesía única de reo en franca explosión atronadora y misteriosa.

Una noche en Zaragoza, en una cena después de un concierto (el único allí), me junté con él y su gente. Recuerdo que fue en el 2002, justo había terminado el Mundial, y el Flaco iba por primera vez de gira por Toulouse, Barcelona y Zaragoza. Tuve la oportunidad, luego de hablar de nuestra gran pasión, que es River, de contarle algo que quería que supiera; por cariño a su obra y a su don de personaje turro pero en frac y por mi rendida admiración: “Flaco, en todas las pruebas de sonido, hace años que como talismán hago una versión de ‘Los libros...’. Es infaltable, y a veces los músicos se enganchan en la versión. Qué sé yo, quiero que lo sepas, ese tema es parte de mi entraña porteña y musical y lo amo profundamente...”. Quedó esto como parte de la conversa, se asombró un poco y al rato, a los postres, me dijo: “Negro, por favor, acercate...” Yo pensaba: “¡Zas!, ¡el Flaco me va a contar aquel secreto, el flujo de la poética spinettiana y el sacudir jadeante de sus sueños...!”. Puse la oreja a su voz en medio de la mesa aragonesa, preparado para recibir el mandato, ¿la llave del mandala quizá?...

“Decime, ¿acá es cierto que el salchichón es lo mismo que el salame?”

Licor no vuelvas ya, ¡¡¡deja de reír!!!!

Alto el Flaco, todo un libro él...

Por Tito Losavio

“Para ir”, del disco doble de Almendra, es una de esas canciones místicas del joven Luis Alberto.

Es una canción que habla de las alturas, que es un tema que aparece mucho en Spinetta. En ésta hay una parte en la que dice “No lleves ni papeles/ Hay tanta gloria allá/ Que al final nadie tiene un sueño sin laureles”.

Creo que hay una cuerda adentro de uno –esa cuerda que hace que uno siga en la búsqueda del camino de la evolución espiritual– y en un momento en tu vida aparece algo que hace que esa cuerda empiece a vibrar. Es algo que viene con uno y cuando te volvés consciente de que lo tenés, lo empezás a desarrollar. Creo que he transitado por ese camino bastante tiempo, y hoy día vuelvo a escuchar esta canción y es increíble, pero a pesar de todo el tiempo y de todo el camino recorrido, la sensación vuelve a ser la misma. Me sigue provocando algo parecido a lo que me provocaba cuando era chico. Me sigue emocionando físicamente. Vuelvo a quedar rendido ante esa letra que me habla de las alturas con una melodía que me lleva al mismo lugar. Es la altura en un sentido místico, puede decirse, como algo que está identificado con la sabiduría, con la armonía de la creación, con la búsqueda espiritual. Es una búsqueda en la que uno se va elevando, y la metáfora es ésa: la elevación espiritual. Cada tanto, la vuelvo a tocar. Y con ella vuelve todo: el estremecimiento físico y el viaje a las alturas.

Por Marcelo Scornik

Hoy, mientras viajaba en taxi, me puse a pensar qué canción elegiría. Y enseguida supe que hoy sería “Que ves el cielo”, de Spinetta, que está en el disco El jardín de los presentes de Invisible. No lo tocó en Vélez y con esa canción hubiera alcanzado para que fuera una noche perfecta. Me acuerdo cuando la escuché por primera vez. Fue durante un verano, en febrero del ’76. Todavía no había salido el disco y lo pasaron en un lugar súper chiquito que había en Villa Gesell. No me acuerdo si era un bar o una carpita.

Siempre me pareció brutal la imagen de una pollera girando al viento. Me imagino mucho todo lo que pasa en esa canción, como si fuera un espectador o, mejor, como si anduviera por ahí con una cámara. Y me imagino que es una chica, hay mucha gente alrededor, y ella está como iluminada. Me pasa lo mismo cada vez que lo escucho. Ya no sé cuántos años de fidelidad llevo, pero la chica jamás tuvo una cara.

La música es tan linda, son esos acordes que siempre nos van a gustar escuchar. Hace años, recuerdo haber oído a mi amigo Andrés Calamaro decir que, al final, lo que emociona de una canción es el acorde. Bueno, yo fui fan de grupos que cantaban en inglés sin entender absolutamente nada del idioma. Me acuerdo de cuando la calle Corrientes estaba llena de disquerías, desde Callao hasta el Obelisco. Montones de veces me terminé comprando un disco por lo que alcanzaba a oír mientras caminaba cuatro pasos por el frente de la disquería. Me gustaba, entraba, preguntaba qué era y lo compraba. Después tenía que llegar a mi casa, poner el vinilo y empezar a pasarlo al derecho y al revés hasta encontrar la parte que había escuchado. Con “Que ves el cielo”, me encantaron de movida los acordes que, por cierto, no sabría decir cuáles son.

Por Ruben “Mono” Izarrualde

Cuando salió “Fermín” fue muy fuerte; era muy fuerte la textura que pintaba del país en ese momento. Y es que “Fermín” tiene mucho que ver con su época, que era por un lado una época linda, maravillosa; la de mi juventud, esos años de mucha estudiantina, mucha música, mucha cosa nueva, mucho hippie, mucha movida de teatro y de danza. Y luego esa otra parte que se fue resquebrajando. Mientras que muchos se iban, y otros desaparecían, muchos otros quedaban pero en los loqueros, empastillados, vaya a saber con qué historias a cuestas.

Escuché “Fermín” por primera vez cuando yo tenía unos 14 o 15 años; yo tenía amigos más grandes en el conservatorio de música y algunos de ellos pasaron por estas experiencias terribles como las que siento que evocaba “Fermín”. Algunos de estos amigos míos fueron chupados, y luego quedaban en un estado difícil de sobrellevar. Un poco como lo que uno vio siempre en esas películas sobre Vietnam, con los tipos que vuelven de la guerra y quedan en un lugar que no es; bueno, lo que les pasó a muchos de estos chicos fue algo así pero acá, sin haberse ido a ningún lado. Algunos terminaron pasados de rosca porque estaban viviendo una situación que no podían ni ver ni soportar; a veces por ahí tenían un hermano desaparecido. Esa es la gente de la que yo digo que quedó como “en otro lugar”, gente que uno podría decir o creer que están locos, pero que simplemente están en otro lado, y miran las cosas desde ahí. De esos amigos mayores del conservatorio recuerdo especialmente a uno que era violoncellista, que tendría 23, 24 años, y que quedó así, en ese estado de cuelgue. Y a otro, un estudiante de música que venía de La Pampa, que tenía un futuro increíble, y que hoy está en la calle; a los que lo conocimos de aquella época nos saluda cuando nos ve, pero la verdad es que nunca sabemos si nos reconoce o no.

No siempre estuvo tan claro para mí de qué hablaba “Fermín”; ni si Spinetta hablaba de esto: esta interpretación es algo que fue apareciendo con el tiempo. Pero hoy todavía lo tarareamos, lo tocamos entre los amigos de aquella época; los que quedan, que son pocos. Pero nunca dejamos de tararearlo o de silbarlo, una y otra vez vuelve a aparecer, como una lucecita que quedó prendida en ese lugar.

La frase emblemática de Luis Alberto Spinetta, de su puño y letra, incluida en el libro Antología del Rock Argentino, la historia detrás de cada canción, de Maitena Aboitiz (Ediciones B)

La frase emblemática de Luis Alberto Spinetta, de su puño y letra, incluida en el libro Antología del Rock Argentino, la historia detrás de cada canción, de Maitena Aboitiz (Ediciones B)