Siempre tenemos París

Los años ’20 en París fueron, además de una fiesta, una ciudad que hospedó en sus bares, sus departamentos y sus librerías a una generación de artistas geniales en sus comienzos de pobreza y búsqueda. Fitzgerald emprendía sus borracheras míticas, Picasso pintaba a su ristra de amantes, Ezra Pound empezaba a revolucionar la poesía, Sylvia Beach les prestaba libros en Shakespeare & Co. y Gertrude Stein se erigía como el faro intelectual de los inmigrantes, mientras un joven llamado Ernest Hemingway abandonaba el periodismo y se entregaba en días espartanos y noches dionisíacas a gestar esa “prosa tan pura que no se corrompa”. Mientras en los cines la última película de Woody Allen (Medianoche en París) rinde homenaje a esa época de un modo magistral, Radar recorrió libros en mano la París de entonces que todavía se esconde en la actual.

Por Eduardo Febbro

Desde Paris

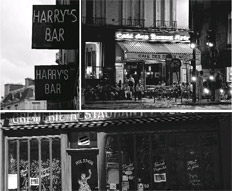

Hoy también llueve. Una garúa empeñada y fría cubre los adoquines de la Place de la Contrescarpe y remite instantáneamente del bullicio moderno y frívolo al París de los años ’20 del siglo pasado. Las frases de Ernest Hemingway resucitan el aura ya vencida de este lugar que hoy congrega a una jauría de turistas, estudiantes, patoteros y un sinfín de comercios de ropa, de restaurantes griegos y japoneses y boutiques de chucherías fashion que le arrebataron el reino al romanticismo humilde y popular que Hemingway conoció en este barrio cuando llegó a París a principios de los años ’20. Con su libro emblemático en la mano, París era una fiesta, la prosa exacta y descarnada del novelista norteamericano les saca a las piedras la memoria que aún llevan en sus entrañas. Entonces de pronto la lluvia es casi igual a ese otoño en que “el viento arrancaba las hojas de los árboles de la Place de la Contrescarpe” y el Café des Amateurs se insinúa entre el decorado moderno y anónimo del Café Delmas, que lo reemplazó. Ya no es un “café tristón y mala sombra” donde “se agolpaban los borrachos del barrio y yo me cuidaba de entrar porque olía a cuerpo sucio y la borrachera olía a acre”. Todo es hoy falsamente feliz y numérico y la única forma de sentir en la piel trazos de ese París que se desgrana en la prosa de Hemingway es acceder a la Plaza desde la Rue Monge subiendo las escaleras de la Rue Rollin, hasta toparse con la primera casa que Hemingway ocupó gracias al escritor Sherwood Anderson. Hemingway se instaló en el 74 de la Rue Cardinal Lemoine, a 20 metros de la Place de la Contrescarpe y a unos 50 de la casa donde James Joyce terminó de escribir su obra mayor, Ulises. Frente al edificio de la Rue Cardinal Lemoine, a la izquierda de la Rue Rollin, muchos siglos antes había vivido el filósofo Réné Descartes.

En enero de 1922 había un “bal musette” en la planta baja de la casa de Hemingway. El vivía en el tercer piso, escribía sus cuentos bebiendo ron Saint James en los cafés del barrio, tenía frío y ni siquiera le alcanzaba la plata para comprar libros. Pero aquel París valía el sacrifico. El París actual es un encanto escénico, y un desencanto real. Una ciudad ocupada por las marcas mundiales de ropa, un inmenso shopping center al aire libre. Pero a ciertas horas de la noche y la madrugada aquel perímetro primerizo donde vivió el autor de El viejo y el mar respira por instantes la nobleza de los años bohemios. El París hemingwaiano tiene tres topografías distintas. El distrito cinco de París, con la Place de la Contrescarpe, el Panteón, el Boulevard Saint Germain, el Boulevard Saint Michel, el seis, con Montparnasse como escenario y el cuadrilátero virtuoso compuesto por los Restaurantes Le Dôme y La Coupole y los bares La Rotonde y Le Select. Más abajo, donde termina el Boulevard Port Royal y empieza el de Montparnasse, están Le Bal Bullier y la Closerie des Lilas, en cuya terraza Hemingway escribió varios de sus grandes relatos. La tercera topografía es más estrecha, se limita a la Place Vendôme y el Hotel Ritz. “Cuando pienso en el Paraíso cierro los ojos y estoy en el Ritz de París”, escribió Hemingway.

Esas topografías tienen un pedigrí único en el mundo: el París de Montparnasse y Saint Germain des Prés fue, en el desorden de la cronología, el París de Diderot, Guillaume Apollinaire, Antonin Artaud, Charles Baudelaire, Jean Paul Sartre, Marguerite Duras, Scott Fitzgerald, Robert Desnos, James Joyce, Georges Sand, Victor Hugo, Oscar Wilde, Artur Rimbaud, Verlaine, Boris Vian, Ezra Pound, Henry Miller, Getrude Stein. Seguir a un hombre como Hemingway a través de París es adentrarse en el nacimiento de un talento, en la historia y las interacciones de quienes lo alentaron a ser escritor, es deambular por las mesas de los cafés de una ciudad donde se escribieron las obras más acabadas del siglo XX. Entre 1921 y 1929, en sus distintas estancias en París –hubo tres en total–, Hemingway escribió en la capital francesa varias de las obras más importantes de la literatura del siglo XX. Algunos cafés aún están en pie, otros desaparecieron o se transformaron en una indigesta mezcla de señoritas con minifalda y amplios escotes, decorados de buen gusto artificial y música para multitudes y precios para millonarios de las nuevas tecnologías. Nadie podría escribir una línea en los adefesios normalizados de hoy. Los bohemios salvajes como Hemingway estarían presos o habrían sido expulsados por borrachos y ruidosos. Con todo, la ciudad literaria conserva sus reductos, zonas inspirantes que sobrevivieron al barrido de la modernidad o abrieron después con la idea estética que forjó la celebridad de París. Paris-by Hemingway es un puñado de mesas de cafés, los senderos del Jardín de Luxemburgo con las estatuas que tanto lo fascinaban, los combates de boxeo en los bares o en el Cirque d’Hiver, las páginas de esas libretas negras o azules con tapas de tela donde escribía sus cuentos.

Ernest Hemingway vino a la capital francesa por primera vez cuando tenía 18 años (1918). En diciembre de 1921 viajó con su primera mujer, Hadley. Ambos se instalaron en el hotel Jacob (44 Rue Jacob), hoy Hôtel d’Angleterre, en pleno Saint Germain des Prés. Frecuentaban la Brasserie Le Pré aux Clercs, que aún existe (Rue Jacob y Rue Bonaparte), y el Restaurant Michaud, donde iba James Joyce y que ahora se llama Le Comptoir des Saints Pères (ángulo Rue Jacob y Rue Saint Pères). A partir de allí se teje su historia, la que lo llevará del periodismo a la literatura. En enero de 1922 los Hemingway se mudaron al departamento de la Place de la Contrescarpe. Es, a su manera histórica, el barrio de la paternidad literaria de Hemingway.

Sentado en un bar del Panteón con su libreta en la mano, Hemingway advierte una mujer mientras escribe y bebe su ron Saint James. La mujer lo atrae, pero ella mira hacia fuera porque espera a alguien. En París era una fiesta Hemingway escribe: “Te vi, hermosura, y ya eres mía, por más que esperes a quien se te antoje y nunca vuelva a verte, pensé. Eres mía y todo París es mío y yo soy de este cuaderno y de este lápiz”.

En esos tiempos en que Hemingway trabajaba como periodista y concebía su escritura de ficción, alquiló una habitación a la vuelta de su casa para estar tranquilo. El edificio, situado en el 39 Rue Descartes, recuerda su paso con una placa. Una para Hemingway y otra dedicada al poeta Verlaine, que murió en ese lugar. Las puertas del barrio y la ciudad y las casas de la gente que iba conociendo se las abrió el escritor Sherwood Anderson. El novelista norteamericano, defensor de una teoría literaria revolucionaria que planteaba el principio de austeridad en el estilo, le consiguió el departamento de la Rue Cardinal Lemoine y lo puso en contacto con quienes serían decisivos en su vida: Ezra Pound, Gertrude Stein, Sylvia Beach, James Joyce, Max Eastman, Miró y Picasso. Pound, Stein y Beach ejercieron una influencia determinante en su vida de escritor. Stein estimuló a Hemingway para que dejara el periodismo y se consagrara por entero a la literatura; Sylvia Beach, fundadora de la librería Shakespeare & Co., le prestaba los libros que Hemingway no podía comprar. Pound le brindó una amistad sin límites, de una lealtad fuera de lo común. No sólo fue el primer auténtico lector corrector de sus textos sino que, además, le despejó el camino para que publicara sus libros. En 1924 Hemingway dejó el departamento de la Place de la Contrescarpe por un espacio más amplio, en pleno Montparnasse. Se mudó al 113 Rue Notre Dame des Champs. Ezra Pound vivía en el Nº 70 de la misma calle. Pound le corregía los textos a Hemingway y a cambio recibía lecciones de boxeo. Hemingway tenía una confianza ciega en Pound, a quien llamaba “el santo”. El poeta le enseñó una de las características esenciales de la escritura de Hemingway: la exactitud y la desconfianza hacia toda forma de adjetivo. También influyó para que Ford Maddox Ford publicara los textos de Hemingway en la revista Transatlantic. “Este gran poeta pasa la quinta parte de su tiempo escribiendo y el resto lo consagra a ayudar a sus amigos, desde el punto de vista material y artístico”, escribió Hemingway. Sus dos primeros libros fueron publicados en París gracias a la mediación de Pound: Tres historias y 12 poemas, y In our Time, publicado en 1923 por Three Mountain Press, donde Pound era consejero literario. En una carta a Sherwood Anderson fechada en París el 9 de marzo de 1922, Hemingway le cuenta a su protector: “Sin mucho éxito le doy clases de boxeo a Ezra Pound. Tiene una tendencia habitual a atacar con el mentón hacia adelante y es en general tan gracioso como un cangrejo de río. Tiene voluntad, pero se cansa rápido. Voy esta tarde a su casa para una nueva sesión, pero no es muy excitante porque para calentarme tengo que boxear en el vacío”.

La segunda amistad parisina decisiva fue con la escritora Gertrude Stein, en cuyo domicilio del 27 Rue des Fleurs se daban cita los grandes escritores de esos años. Stein era la madrina del cenáculo de escritores anglosajones que habían elegido París por sus bares y su libertad. La escritora, poeta y lesbiana posesiva, llegó a hipnotizar a Hemingway. En su casa no se podía pronunciar dos veces el nombre de James Joyce. El novelista norteamericano cuenta que a quien lo hacía “no se lo invitaba nunca más”. Stein tenía una opinión severa sobre el agitado mundillo de escritores que quemaban su talento y sus días en las terrazas de los bares de París: los llamaba “la generación perdida”. Sin embargo, aunque el retrato que hace Hemingway de ella sea un poco cruel y hasta burlón, fue Stein quien enseñó a Hemingway el arte de sacarse de encima la psicología y ese otro arte mayor, delicado e inmenso, que consiste en captar la música de las palabras en el flujo de la descripción. “Nada más fácil que adquirir el hábito de pasar por el 27 Rue des Fleurs al caer la tarde, por amor a la lumbre y los cuadros magníficos y la conversación” (París era una fiesta).

La vida de Hemingway en París fue una serpentina de bares, combates de box, borracheras memorables, amistades profundas y claves como las de Joyce y Pound. Su primera esposa, Hadley, que le regaló una máquina de escribir portátil Corona, pinta muy bien esos años de aprendizaje y lujuria: “Hemingway era el sparring de los boxeadores cuando se entrenaban, el amigo de los mozos de café y el confidente de las prostitutas”. Sin embargo, por encima de las andanzas y los insomnios estaba su voluntad de ser escritor, su empeño por expresar una forma de verdad: “No te preocupes. Hasta ahora has escrito y seguirás escribiendo. Lo único que tienes que hacer es escribir una frase verídica”. No le hacían falta más artificios que su voluntad. En la habitación que había alquilado en la Rue Descartes, Hemingway tomó la decisión de escribir “un cuento sobre cada cosa que me fuera familiar”. Allí aprendió, dice, “a no pensar en lo que tenía a medio escribir”. En París, en esa habitación de hotel de la Rue Descartes apretada entre la Place de la Contrescarpe y la bajada hacia el Sena, se fijó un rumbo y un método de trabajo cuya recompensa era la libertad en París: “Bajar la escalera cuando el trabajo me salía bien, en lo cual había tanta suerte como disciplina, era una sensación maravillosa, y luego estaba libre para pasear por todo París”. Sus instrumentos ni siquiera comprendían la máquina de escribir Corona. “El instrumento necesario se reducía a las libretas de lomo azul, a los lápices y el sacapuntas (afinando el lápiz con un cortaplumas se desperdiciaba demasiada madera), a los veladores de mármol y al olor a mañana temprana y a barrido y trapo de piso y buena suerte”. En un diálogo con el poeta Evan Shipman, Hemingway define así su estética (perfectamente retratada en su primer libro, In Our Time): “Yo quiero escribir de manera que tenga efecto sin que el que lee se dé cuenta de ello, y así, cuando más lea, más efecto le hará”. En algunos pasajes de su obra que hablan de París, Hemingway deja explícito que el hambre puede ser un aporte para percibir mejor el arte, y el Jardín de Luxemburgo el mejor lugar del mundo porque nada huele a comida: “Si uno vive en París y no come lo suficiente, y les aseguro que el hambre pega fuerte porque todas las panaderías presentan cosas ricas en las vitrinas y la gente come al aire libre, y si uno renunció al periodismo y escribía cosas por las que en Estados Unidos nadie pagaba un peso, el mejor sitio para matar las horas de la comida era el Jardín de Luxemburgo. Y se podía ir siempre al museo de Luxemburgo y todos los cuadros eran más netos, más claros y más bellos si el estómago estaba vacío y se sentía la opresión del hambre en el estómago”.

El otro encuentro fundamental del escritor fue con Sylvia Beach, la fundadora de la librería Shakespeare & Co. y editora, en 1922, del Ulises de Joyce. Ernest Hemingway había llegado a París en el mejor momento. Alcohol libre (la prohibición fue decretada en Estados Unidos en 1919), libertad de expresión, bohemia, precios accesibles gracias a la relación entre el dólar y el franco, y un ballet de genios que giraban a su alrededor, la mayor de las veces como sus protectores. París fue un don y Hemingway así lo reconoce: “Llegar a todo aquel nuevo mundo de la literatura, con tiempo para leer en una ciudad como París donde había manera de vivir bien y trabajar por más pobre que uno fuera, era como si a uno le regalaran un gran tesoro. Y uno podía llevarse consigo el tesoro cuando salía de viaje”. Sylvia Beach se lo puso en las manos bajo la forma de libros. El destino de Hemingway se pactó en una calle, la Rue de L’Odéon. En esa calle había dos librerías en las que se cruzaban todos los escritores: La Maison des Amis des Livres, de Adrienne Monnier, y Shakespeare & Co., de Sylvia Beach. De la segunda Hemingway sacaba obras maestras prestadas para leer: “En esa época no tenía dinero para comprar libros, entonces los tomaba prestados de Shakespeare & Co.”. Turgueniev, Tolstoi, D. H. Lawrence, Dostovieski, Chejov, el naciente escritor tuvo al alcance una amiga y lo más denso de la literatura universal. El ambiente de la Rue de L’Odéon era extraordinario. Sylvia Beach y Valéry Larbaud (el intelectual que introdujo a Borges en Francia) ponían toda su energía para publicar el Ulises. El movimiento literario de la Rue de L’Odéon llegó hasta tener un apodo, la “Odeonia”. Para poder financiar la costosa edición del Ulises los libreros de la Rue de L’Odéon organizaron una campaña publicitaria a lo largo de la calle a fin de obtener suscriptores para la primera publicación integral del libro de Joyce, prohibido en Gran Bretaña y en los Estados Unidos (1919) por la Sociedad Norteamericana Para la Supresión del Vicio.

Hemingway cayó en ese círculo. Unidad geográfica y temporal única que citó a un puñado de seres extraordinarios en un mismo barrio y en un sinfín de bares semejantes. Pero el escritor no tenía suficiente dinero para vivir, acababa de renunciar a su única fuente de trabajo, el periodismo, y sus cuentos no se vendían lo suficientemente bien. Sylvia Beach le decía: “Pero vamos, Hemingway, no piense en lo que sus cuentos rinden ahora. Lo importante es que usted es capaz de escribirlos”.

En la vida nada es simple, ni siquiera París: “París era una ciudad muy vieja y nosotros éramos muy jóvenes, y allí nada era sencillo, ni siquiera ser pobres, ni el dinero ganado de pronto, ni la luz de la luna, ni el bien ni el mal”. Hemingway tuvo talento y suerte y coraje para narrar el mundo en que vivía y una ciudad que atravesaba su propio idilio y también la valentía de seguir su instinto de escritor. Es un hombre colosal, polifacético, inmerso en una ciudad dócil a todas las experiencias y a las corrientes artísticas. Su París es un recuerdo, aunque a veces surge, calma y majestuosa, entre las callejuelas a salvo de los lupanares numéricos, del asedio de los carteles publicitarios y de la cultura fashion que todo lo devora. Son zonas con puertas hacia otro tiempo, como esa esquina del Boulevard de Montparnasse, el Boulevard Saint Michel y l’Avenue de L’observatoire donde está siempre, intacto y distinguido, el que fue su restaurant-bar preferido, La Closerie des Lilas. Cualquiera que entre ahí puede imaginar las noches de encendida y delicada bohemia, cualquiera que se siente en la terraza de la Closerie al abrigo de las miradas puede adivinarlo aún escribiendo sus cuentos, construyendo esas frases de piel y hueso tan suyas y tan profundas a fuerza de no contener ni la más lejana brisa de una metáfora o una digresión. Después de que su mujer perdiera en un viaje en tren una valija con su primer gran manuscrito, Hemingway escribió en las mesas de la Closerie des Lilas su primera novela, The sun also rises (Fiesta). En ese mismo lugar Hemingway leyó la novela El Gran Gatsby que Scott Fitzgerald le entregó en la Closerie y allí plasmó parte de Adiós a las armas. Fitzgerald y Hemingway se encontraron en París en 1925, en el hoy desaparecido Bar Dingo de Montparnasse. Luego se volvieron a ver en la Closerie y allí sellaron su amistad, de bar en bar, en un cruce que siempre tenía como final el último reducto, el Bar del hotel Ritz. Hoy, ese lugar es uno de los más hermosos de la Tierra. Casi al fin de la Segunda Guerra Mundial, Hemingway participó en las escaramuzas para liberar el hotel y el bar de la presencia alemana. El tiempo le devolvió un homenaje: al fondo del Hotel Ritz, al final de un extenso pasillo en línea recta, el barman Colin Field perpetúa la leyenda del escritor en el Bar Hemingway. Pequeño, aristocrático, entre mágico y soñado, lleno de objetos emblemáticos que representan al Hemingway periodista, pescador, cazador de fieras, boxeador, soldado, siempre corriendo detrás de una nueva aventura. En 1956, un empleado del Ritz encontró en los sótanos del hotel dos valijas de Hemingway olvidadas en 1928. Allí estaban los carnets y las notas que le ayudarían a escribir su libro póstumo, París era una fiesta. Su biografía parisina podría perderse exclusivamente en el entrevero de bares, mesas de cafés, borracheras y aventuras de todo tipo. Sería injusto e inexacto. Hemingway construyó en París la piedra angular del estilo con la cual haría su obra. Hemingway vivió en los tres planos con igual intensidad: el de la frenética frivolidad, el del compromiso con el mundo que le tocó vivir –la Primera Guerra Mundial, la Guerra de España, que cubrió como periodista, y la Segunda Guerra Mundial– y la escritura. Hemingway parisino es el nacimiento de un escritor, el hierro de la escritura, el trabajo empeñado, la idea esencial que lo llevó a “escribir una prosa tan pura que no se corrompa”. Igual al París que va resucitando en su pluma, esa ciudad ideal, anhelada, bohemia y culta, abierta y protectora, universal y nuestra que sólo existe ahora en las impecables frases de Hemingway y en algún rincón todavía luminoso de nuestros sueños.

El laberinto del profeta

La recopilación de ensayos de Aldous Huxley publicados entre los ’30 y los ’60 da a conocer otras facetas del autor de Un mundo feliz y Las puertas de la percepción: el británico no sólo aparece en su faceta de gurú de las drogas, sino como crítico de la cultura y lúcido ensayista sobre arte, literatura y música, un hombre amante de la ciencia que, con un conocimiento erudito y algo enciclopédico, nunca cae en la pedantería o el acartonamiento sino que prefiere la extravagancia, la diversión y hasta la provocación.

Por Fernando Krapp

Una cita: “Estamos en peligro de sacrificar la calidad de lectura a la cantidad, en peligro de leer demasiado y demasiado rápido para estar en posición de juzgar lo que leemos”. Otra: “La causa de la ebriedad y la adicción a las drogas se encuentra en la insatisfacción general con la realidad”. Una más: “La existencia de este gigantesco corpus de conocimientos moderno es la causa de que mentes curiosas se vean arrastradas por infinitas distracciones”. Y así, por el estilo. Las casi quinientas páginas de esta selección de los ensayos completos de Aldous Huxley, que toma como título uno de sus ensayos, llamado Si mi biblioteca ardiera esta noche, están marcadas por esa clase de frases sintomáticas, y cuando se cotejan con las fechas de publicación (entre las décadas del ’30 y del ’60), el lector sufre un leve desacomodo anacrónico, como si viviera en un déjà vu fotocopiado, y esas fechas fueran apenas códigos extraños emitidos por una máquina en funcionamiento que no para de hablar de un presente en eterna desintegración. Sensación que los lectores fieles del autor de La isla ya habrán experimentado.

Si bien Huxley supo gozar de una gran popularidad en su contexto –su biografía parece una guía telefónica del mapa literario de la época, y en sus cartas podemos encontrar destinatarios tan familiares aunque extravagantes, para él, como Victoria Ocampo–, con el tiempo su enorme producción escrita se redujo a unos pocos libros que quedaron resonando en la Historia de la literatura con mayúsculas: aquella novela-fábula-futurista Un mundo feliz (1932), los ensayos clínicos sobre los efectos alucinógenos Las puertas de la percepción (y Cielo e Infierno, y Los demonios de Loudoun (1952), llevada al cine por un siempre desbocado Ken Russell. Huxley también tuvo la “suerte” que tienen los actores de las series norteamericanas; su nombre quedó pegado a un personaje: el profeta alucinado bajo los efectos de la mescalina o del LSD, o bien como inventor de algo que se quiso llamar literatura alucinógena.

Si mi biblioteca ardiera esta noche. Aldous Huxley Edhasa 450 páginas

Si mi biblioteca ardiera esta noche. Aldous Huxley Edhasa 450 páginasPero no confundamos: Huxley no fue un beatnik. Es decir, no llevó la droga a la ruta, al terreno de la experiencia, no quiso drogarse con mescalina para correr el velo de una realidad aparente y ver qué clase de monstruos habitaban ahí atrás, como sí lo hicieron Kerouac y Burroughs, y más tarde Hunter S. Thompson. Las aspiraciones de este eterno muchacho tocado por la curiosidad andante, que quedó ciego por 18 meses en su juventud y aprendió a tocar el piano con el sistema de Braille, eran de corte espiritual; nunca dejó de ser un gentleman y un hombre de mundo. No solo por su estilo en el vestir sino por sus creencias en los valores morales. Huxley trató de unificar cierta elegancia decadentista con la profesionalidad del escritor todo terreno, de Flaubert para acá, capaz de escribir guiones de cine, novelas, sátiras, artículos, ponencias y ensayos. No por nada sus escritos sobre las experiencias con drogas tienen como referencia a Thomas de Quincey; el escritor como científico fracasado. Borges –cuándo no– lo estigmatizó en un ensayo muy cortito: “Huxley está más preocupado por encajar en su propia genealogía familiar cargada de brillantes científicos y compensar su frustrada carrera de médico que en producir literatura”.

Y Huxley quería justamente eso: vincular ambas tradiciones. Por un lado la, llamémosla, “mística” del creador; por el otro, la rigurosidad calculadora del científico. La experiencia con mescalina sintética, la vía farmacológica por así decirlo, le sirve para lograr las visiones del Otro Mundo que los místicos y los anacoretas de la Edad Media lograban tras meses y meses de ayuno y encierro. La droga no haría otra cosa más que despertar un determinado tipo de visiones e imágenes que son externas al sujeto, y por eso mismo ahistóricas, eternas, continuas; determinadas drogas son transformadoras de la mente. Sin embargo, Huxley nunca deja de ver los efectos que tienen esas mismas drogas sobre la sociedad que las domina y las controla para uso político y coercitivo.

Más allá del apartado sobre drogas que abre el libro con algunos ensayos y ponencias en congresos (previamente compiladas en una edición vieja casi inconseguible llamada Moksha de 1972), una de las tantas cosas buenas que tiene Si mi biblioteca ardiera esta noche es que permite acceder a un Aldous Huxley distinto; no ya como el gurú de las drogas, sino como un crítico de la cultura y un lúcido ensayista sobre arte, literatura y música, con un amplio conocimiento que si bien es erudito y algo enciclopédico, nunca cae en la pedantería argumental o en el acartonamiento formal. Obviamente, los criterios de lectura de Huxley son particulares; lee como escribe, con su imaginación. Su punto de vista está siempre mediado por la percepción del escritor. Por ende, sus lecturas son caprichosas, arbitrarias, provocativas, y por eso mismo, mucho más interesantes, y por qué no, divertidas. Se detiene justamente ahí donde nadie se había detenido para encontrar algo que los científicos hacen: interpretar, no un libro, una pintura o una sinfonía, sino un síntoma. Su (demoledora y felizmente contradictoria) lectura de Baudelaire vale el libro entero; Huxley encuentra la misma sensación de modernidad no tanto desde la percepción del flâneur en su vagabundear por la jungla de asfalto, sino por la recepción y revalorización que hizo Francia sobre Baudelaire en la década del ’30 como poeta canónico.

Ahí donde todos nos quedamos en la superficie, Huxley sabe meterse en el detalle y sacar las lecturas más disparatadas, que por momentos son avanzadas y hasta revolucionarias, y por momentos parecen una tomada de pelo reaccionaria. Así, Huxley augura un nuevo tipo de vicio en la lectura de bestseller que no hacen pensar a los lectores sino que ayudan a evadirse de la realidad, mucho más peligroso que la cocaína; propone una suba en el impuesto al papel para que no haya tantas ediciones de libros que nadie lee, y razona mecánicamente que al haber menos libros se volvería a un hipotético siglo XIX, donde Wordsworth o Dickens volverían a leerse tanto como antes; se toma la molestia de volver a su Mundo Feliz para ver qué profecías se cumplieron y cuáles no; se desvive por la prosa de Proust; se explaya en la importancia de la comedia sin mencionar a Cervantes; conjetura cómo sería Voltaire en caso de cumplir doscientos años; indaga en qué libros volvería a comprar en caso de que su biblioteca ardiera una noche (cosa que realmente sucedió tiempo después, para desgracia del profeta); y en medio de tanta teoría psicoanalítica en auge, tanta sociología a punto de despertar, tanto academicismo instaurado, Huxley asegura, como un Buda desterrado, un Zaratustra bajado de las montañas farmacológicas: “Hay mucho que decir a favor de la ignorancia”.

El libro enterrado en el patio

Primero fue un documental, hasta que unos años después el periodista francés Antoine Vitkine amplió toda la información disponible y lo convirtió en un libro que ahora se publica en castellano. Este libro contiene la historia de otro muy particular, el más maldito y prohibido de todos: Mein Kampf, donde según Vitkine, todo lo que iba a suceder con el nazismo estaba escrito con bastante claridad desde 1923.

Por Fernando Bogado

Alain Badiou argumenta en El siglo que el gran horror del siglo XX, ese horror que tomó la forma de las guerras mundiales y el genocidio (no sólo el de los judíos en la Alemania Nazi, sino también aquel que se perpetuó en el Gulag soviético o aquel otro que abrió el funesto año de 1914, el genocidio armenio) no debe ser tapado u ocultado: “Mientras no se lo piense, el pensamiento Nazi permanecerá entre nosotros impensado y, por consiguiente, indestructible”. Antoine Vitkine, prestigioso periodista francés, se dedica en “Mein Kampf”: historia de un libro, a investigar y pensar el destino de la así llamada “biblia Nazi”, no sólo desde un análisis estrictamente textual sino que también detalla su historia editorial desde el momento en que fue escrito hasta su recepción en los últimos años en diversos países del mundo.

A medio camino entre la historia del libro y la crónica, el trabajo comienza en 1919 en Munich, Baviera, entre las cervecerías que reúnen a ciertas horas a varios grupos de personas, la mayoría parroquianos cansados de la “tibieza” de la República de Weimar y la socialdemocracia. Es en este ambiente donde se empiezan a desarrollar alternativas al gobierno aprovechando la capacidad de insurgencia que en varios puntos del territorio se había levantado luego de la derrota en la Primera Guerra Mundial: el aire tenso se sentía en el ambiente, la alternativa comunista no era la única posible, sino también los movimientos de extrema derecha que rechazaban esta posibilidad y reivindicaban valores exclusivamente germanos. Ambos movimientos compartían el mismo “enemigo”: el parlamentarismo, la sociedad de clases y la centralidad de la burguesía en el manejo de los asuntos políticos. De ese ambiente, un pintor austríaco encerrado en la melancolía de cierta gloria que creyó obtener durante los tiempos de la Gran Guerra y que se encontraba en esos encuentros como espía del ejército, va a emerger como un sagaz orador y pronto convencerá a la mayoría de sus habilidades de conducción. Adolf Hitler será el que logre ascender rápidamente dentro del recién inaugurado Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores (NSDAP) y comande a varios de sus miembros hacia un intento de golpe de Estado el 8 de noviembre de 1923 en la propia Baviera. Frente al fracasado golpe, Hitler es encarcelado en la fortaleza de Landsberg en noviembre del mismo año: encerrado, tendrá al suicidio como opción más tangible. Sin embargo, apoyado por muchos miembros del partido, simpatizantes tanto dentro como fuera de la prisión, se le otorga la posibilidad de acceder a diversos libros además de contar con una Remington en la cual empezaría su biografía política, desde los detalles de su vida personal hasta la articulación, apresurada y repleta de argumentos patéticos, en torno de lo que luego se convertirá en la doctrina oficial del Tercer Reich.

Tal como argumenta Vitkine, Mein Kampf se nutre de diversas afirmaciones que en la Europa de esos momentos circulaban como verdades de Perogrullo para muchos sectores de la sociedad: “una violenta pasión nacionalista, un odio a la modernidad democrática y al liberalismo, pero también una ingenua fe en la ciencia”. La circulación del texto así lo demuestra: en conjunto con la editorial Eher-Verlag, aparece en varias librerías alemanas en 1925 luego de sufrir algunas revisiones de estilo por parte de los intelectuales más allegados al ya denominado Führer. El libro pasa rápidamente a convertirse en un best-seller a medida que Hitler asume posiciones cada vez más relevantes dentro del ámbito político alemán.

Hitler se permite explicar todo aquel funesto presente en el cual estaba encerrada Alemania. En principio, los judíos: fueron ellos los responsables de que se perdiera la primera gran contienda bélica del siglo, y son también ellos los responsables de la extensión del comunismo y de la pérdida de la raza aria originaria. ¿En qué sentido? Su explicación, al igual que gran parte de sus argumentaciones, combina con astucia rastrera elementos de darwinismo social, pseudociencia y argumentaciones cercanas a la estructura del mito. Por ejemplo, los judíos benefician el mestizaje de las razas con el objetivo de crear seres humanos imperfectos que puedan ser controlados fácilmente, sobre todo desde las organizaciones económicas que esos mismos judíos controlan en diferentes partes del mundo, desde Estados Unidos hasta la propia URSS.

“Mein Kampf”: historia de un libro. Antoine Vitkine Anagrama 270 páginas

“Mein Kampf”: historia de un libro. Antoine Vitkine Anagrama 270 páginasAntoine Vitkine, junto a varios otros teóricos citados en su trabajo, es determinante: por más que se postule que en ninguna parte de Mein Kampf se hable de los campos de concentración, no se puede negar que lo que sería la Segunda Guerra Mundial estaba totalmente expresado en estas páginas, puesto negro sobre blanco, y que los sucesos posteriores no podían haber sorprendido a sus lectores. Mientras que Eher-Verlag se aseguraba de que cada alemán tuviera su ejemplar, llegando al punto de hacer ediciones de cuero elegantes, publicaciones de bolsillo o versiones que se regalaban a cada pareja que decidía casarse también, por pedido de Hitler, se encargaba de revisar las traducciones inglesas y francesas con el fin de mantener en la oscuridad los planes expansionistas mencionados en el libro.

Aquí está el quid de la cuestión, la discusión teórica que aún en nuestros días es objeto de debate: ¿por qué se permitió a Hitler avanzar tanto en aquella época, teniendo ya sea por las vías oficiales o extraoficiales el documento político, su doctrina perfectamente expresada? Por otro lado, ¿fue Hitler el único responsable de lo sucedido? Más allá del rol del alto mando, ha habido una respuesta inicial que lo señaló como el responsable mayor de todo lo sucedido, extendiendo un manto de inocencia en la sociedad alemana considerada cautiva de sus afirmaciones. Luego de esta perspectiva, apareció una visión estructural, una lectura que señalaba la complicidad del pueblo con el Führer, para llegar en nuestros días a una especie de síntesis dialéctica (así declarada por Vitkine) en donde se hace referencia a la cúpula como gran responsable, pero también a la acción del pueblo, de la masa, que no puede caracterizarse a sí misma como un montón de gente que nunca “escuchó” o “supo nada” (terribles palabras que hacen eco en la historia argentina de los últimos 40 años).

Hay una anécdota un tanto espeluznante en el libro, algo que precisamente demuestra esta operación del texto tanto en su faceta de investigación periodística como en su comportamiento sociológico e incluso teórico. Una mujer, terminada la Segunda Guerra Mundial, toma el ejemplar de Mein Kampf en su living —que tenía pero no había leído— y lo entierra en el patio, embolsado, casi como si fuera un objeto de lujo o uno sagrado que implicaba cierta culpabilidad, pero del cual daba pena desprenderse. Cada tanto, la señora cambia la bolsa, pero sigue conservando el texto, enterrado, a pocos pasos de la puerta de entrada de su casa. La conclusión de Vitkine es determinante, en la misma línea de la de Badiou: Mein Kampf es un libro cuya circulación no puede quedar en las esferas de lo ilegal, sino que debe aparecer publicado con varios comentarios y estudios que organicen la lectura del libro, evitando su caracterización como algo reprimido por diversas sociedades que justifican su no circulación por respeto a las víctimas, argumentación que oculta el temor de cualquier editor a ser llamado propagandista nazi, o las propias organizaciones que encuentran en él una especie de “verdad oculta” (desde grupos terroristas de extrema derecha hasta poderes establecidos, como sucede en Turquía): estamos, es claro, frente a un texto por demás polémico. Sin embargo, no enfrentarse a los hechos, reprimirlos peligrosamente, es enterrar con sumo cuidado en el patio de casa, a la vista de todos, el más terrible y angustiante horror humano.

Si mi biblioteca ardiera esta noche. Aldous Huxley Edhasa 450 páginas

Si mi biblioteca ardiera esta noche. Aldous Huxley Edhasa 450 páginas

“Mein Kampf”: historia de un libro. Antoine Vitkine Anagrama 270 páginas

“Mein Kampf”: historia de un libro. Antoine Vitkine Anagrama 270 páginas