Domingo, 30 de diciembre de 2012

ART DISCÓ

Desde que en 1939 el visionario Alex Steinweiss creó la primera tapa de disco ilustrada (Smash Song Hits by Rodgers & Hart), la industria musical nunca depuso los principios de esa revolución. Pasaron el LP, el cassette, el CD y la idea de tapa permaneció. Pero el universo que abrió Internet con el mp3 pulverizó el disco y volvió el soporte algo difuso: ¿computadora, teléfono, home-theatre, iPod? Pero el arte siempre contraataca, y ahí están los nuevos discos de Beck y Roberto Jacoby como ejemplos: uno editó un disco que son sólo partituras para que otros toquen, graben y suban a Internet; el otro editó un disco que es una piedra con USB. Por eso, Radar repasa los grandes momentos de este largo matrimonio entre imagen y sonido que no se cansa de engendrar cosas nuevas.

Por Micaela Ortelli

ARRIBA PRIMERA TAPA ILUSTRADA: ALEX STEINWEISS EN COLUMBIA RECORDS, 1939. ABAJO, BIOPHILIA, DE BJORK, 2011

La llamada desmaterialización de la música no sería tal sino el reemplazo del disco por el dispositivo (todos los aparatos de uso cotidiano que contengan música); o el reemplazo del disco por otra obra de arte que sea musical de alguna manera. Si una época se define por los interrogantes que despierta, lo mismo puede aplicarse al estado de la música en el mundo extraño e inconmensurable que creó Internet. A la pregunta por el sentido de fabricar un disco hoy se enfrentan de igual modo artistas jóvenes y veteranos, con y sin presupuesto. Este desamparo excede la cuestión estratégica –cómo lograr un objeto atractivo que el público desee tener–-, y es cada vez más común que derive en proyectos musicales abiertos y comunitarios en lugar de obras individuales y acabadas.

En 1982, en la sede de Philips de Alemania, se daba a conocer el CD, el soporte que marcaría el viraje de la grabación analógica a la digital y que revolucionaría la industria musical para siempre. El disco en cuestión era The Visitors, el último trabajo de ABBA, el primero en lanzarse oficialmente en el nuevo formato. (Técnicamente, el primer CD en fabricarse fue la grabación de una sinfonía de Strauss por la Orquesta Filarmónica de Berlín; y el primero en presentarse en público con fines demostrativos, Living Eyes, de los Bee Gees, en el ‘81.) Aunque fueron los británicos Dire Straits los que lo popularizaron. La primera tirada de Brothers in Arms, del ‘85, superó el millón de ejemplares; el disco se grabó y mezcló de forma íntegramente digital en una Sony 24 canales (el CD fue resultado de un trabajo en colaboración entre las dos empresas, vale aclarar) y resultó líder en ventas en el momento.Los tiempos de las empresas y los del consumo –lo que tarda un nuevo producto en asentarse en el mercado, para simplificar– no corren paralelos; y ya en 1990, cuando ni se había instalado en el imaginario el minicomponente con las cajitas rotas y los libritos desparramados alrededor, Philips y Sony introducían el agente de la discordia: el CD virgen, el capitán de la piratería.

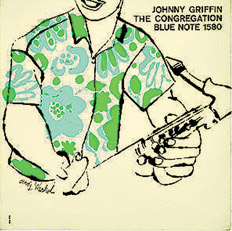

THE CONGREGATION, DE JOHNNY GRIFFIN. BLUE NOTE 1957. UNA PERLA CON DISEÑO DE REID MILES Y ANDY WARHOL.

THE CONGREGATION, DE JOHNNY GRIFFIN. BLUE NOTE 1957. UNA PERLA CON DISEÑO DE REID MILES Y ANDY WARHOL.Las primeras innovaciones en el packaging de los discos respondieron, como es obvio, a dos tipos de intereses: comerciales y artísticos. En ambos casos las ideas de los diseñadores eran respaldadas por las compañías mediante dos elementos hoy prácticamente retirados de escena: inversión y paciencia. El rol de las discográficas hasta finales de siglo fue esencial, tanto para construir, consolidar y mantener la imagen-identidad de un artista nuevo, como para aventurarse y apoyar ideas más extravagantes y conceptuales de bandas y solistas instalados. Casos emblemáticos fueron el arte de los discos Very (‘93) y Very Relentless (‘94), de los Pet Shop Boys, que aparecieron en cajas de colores con protuberancias tipo Lego, diseñadas por un prestigioso estudio llamado Pentagram. O el de Vitalogy (‘94), de Pearl Jam, que recrea un libro de medicina de principios de siglo que encontró Eddie Vedder en una venta de garaje. La temática médica inspiró también uno de los packagings más recordados de la década, el de Ladies and Gentlemen We Are Floating in Space (‘97), de Spiritualized. Cuenta la historia que por la época, la tecladista de la banda y novia del frontman, Jason Pierce, se casó en secreto con Richard Aschcroft, el cantante de The Verve, y que entonces Pierce se volvió adicto a los antidepresivos, entre otras drogas. El arte del disco –que habla de amor y adicciones– simula una caja de pastillas: el “librito” es un prospecto (con dosis aconsejada y todo) y al CD, antes de abrirse, lo cubre una lámina de papel metálico como la de los blisters de pastillas.

Podrían citarse ejemplos hasta el infinito. En Argentina, las innovaciones en el arte de los CD datan de la misma época, aunque acá estuvieron asociadas a la independencia (y experimentación) de los artistas más que al apoyo que recibieran de las discográficas. Casos bien separados en cuanto a la recepción fueron Rara (‘96), el primer disco de Juana Molina, y Ultimo Bondi a Finisterre (‘98), el octavo de los Redonditos de Ricota. El packaging de Rara, una carpeta de cartón con elásticos y solapas como las que se usan para guardar papeles, estuvo a cargo de Alejandro Ros, diseñador de Radar y responsable de varias de las tapas más reconocidas de la música nacional (Miami, de Babasónicos; Bocanada, de Cerati; Pan, de Spinetta, para nombrar sólo algunas). En lugar de librito, adentro había fotos, hojas de agenda y un minicuaderno escolar, como si fuera una carpeta de recuerdos. El arte de Ultimo Bondi... es de Rocambole, como el de toda la discografía de los Redondos; está hecho de un cartón con relieve como el de la caja de whisky Chivas Regal, con una especie de esfera transparente que sobresale, detrás de la que se ven los “clones digitales” de los miembros de la banda. En ambos casos, el arte visual de los discos es inseparable de la obra: completa el concepto del álbum y representa a los artistas involucrados.

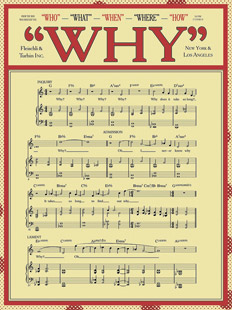

LA PARTITURA DE UNA DE LAS CANCIONES DE SONGREADER, DE BECK.

LA PARTITURA DE UNA DE LAS CANCIONES DE SONGREADER, DE BECK.En 2011, el premio fue para los Black Keys por Brothers. El packaging del disco, en formato digipak, reúne todas las características y detalles de las antiguas ediciones en vinilo: el cartón, el viejo logo de Nonesuch Records y las palabras “stereo sound” en la cubierta. El texto explicatorio: “Este es un álbum de los Black Keys. El nombre de este álbum es Brothers” es un homenaje a un disco del blusero Howlin’ Wolf del año ‘69, que llevaba uno similar. El librito es una sola página que al desplegarse forma un poster (también venían en los vinilos). La etiqueta que cubre el CD está hecha con una tinta especial, sensible al calor, que al cabo de muchas reproducciones, pierde el color. El curioso detalle resulta un incentivo para la compra, y convierte de alguna manera al escucha en parte de la obra.

Si Brothers se llevó el premio al fetiche vintage, el favorito de los nominados para el 2013 es uno de los proyectos más absolutamente contemporáneos del último tiempo: Biophilia, el último álbum-concepto de Björk. El disco, grabado en parte en un iPad, fue un proyecto multimedia en colaboración con Apple y lanzado, antes de la versión estándar en CD, como una serie de aplicaciones para este aparato y para iPhone. Cada aplicación corresponde a un tema del álbum –que toca temas relacionados con la naturaleza, el ADN, los cristales y las placas tectónicas– con el que el usuario puede interactuar (modificar, crear una nueva versión y demás). Inspirado por la islandesa, Jorge Drexler también se ubicó del lado de la multimedia con su proyecto n que, dice, es “nativo” del formato aplicación y no podría aparecer en otro. n son tres canciones, sólo que conformadas por muchos versos (la número 3 tiene 100); los usuarios pueden combinarlos en distintas direcciones, mezclar los instrumentos y seleccionar al cantante (a elegir entre él, René de Calle 13, Kevin Johansen y Kiko Veneno). Este tipo de proyectos son, evidentemente, los que mejor dan cuenta de la nueva dimensión comunicacional de la música, que pasó de habitar el living, la habitación y el auto a introducirse en todos los artefactos que operan cotidianamente las personas (computadora, televisión, reproductor de música, teléfono); son los que se adaptan y, a la vez, construyen al nuevo tipo de escucha: el usuario.

Hay artistas que también renuncian al formato CD, pero aún así optan por fabricar objetos. Por qué hacer un disco hoy, se preguntaron, por igual, Beck y Roberto Jacoby, con trayectorias completamente dispares, pero ambos anclados obcecadamente en el presente. El primero lanzó lo que sería su último álbum como un libro de partituras, de tapa dura, con ilustraciones y presentación que recrean la “música en papel” de antaño. Song Reader, editado el mes pasado por McSweeney’s, incluye 20 canciones compuestas especialmente para el pentagrama que, para saber cómo suenan, hay que aprender a tocarlas (o visitar la web del proyecto donde ya hay cargadas distintas versiones de fans).

LA PIEDRA CON USB DE TOCAME EL ROK, DE ROBERTO JACOBY.

LA PIEDRA CON USB DE TOCAME EL ROK, DE ROBERTO JACOBY.Los primeros en sorprender con las posibilidades que habilita el formato USB fueron los Flaming Lips, a la vanguardia siempre, cuando el año pasado metieron canciones en esculturas de caramelo tipo Yummy –a optar entre cráneo, feto o vagina, disponible sabor cannabis–.

Es posible que el concepto que nuclee todas las variantes creativas del diseño en la música, desde las primeras innovaciones en los packagings hasta las aplicaciones de hoy, sea el de interacción. La intención del artista de interactuar con el público es en ocasiones directa y lineal, y la participación de este último es requerida para que la obra tenga sentido. Pero de igual modo, en un álbum o en una escultura desopilante, aunque las canciones vengan listas para escuchar, existe, como en todo objeto, la intención de comunicar. Una imagen, una textura, hasta un sabor; cualquier cosa manipulable, toda la parafernalia que traen los CD, convocan a los sentidos y fomentan el vínculo emocional con la obra.

Para escuchar las versiones que los fans hacen de las partituras de Beck, se puede entrar a: www.songreader.net

Biophilia, el último álbum-concepto de Björk. grabado en parte en un iPad: es un proyecto multimedia en colaboración con Apple y lanzado, antes de la versión estándar en Cd, como una serie de aplicaciones para este aparato y para iPhone. Cada aplicación corresponde a un tema del álbum –que toca temas relacionados con la naturaleza, el ADN, los cristales y las placas tectónicas– con el que el usuario puede interactuar, modificar y crear una nueva versión.

BIG BLUE BALL, DISEÑADO EN 2008 PARA ESA BANDA POR EL GRAN MARC BESSANT, ENTREVISTADO EN EL LIBRO.

La taxonomía que realiza López empieza con el fundacional Smash Song Hits by Rodgers & Hart, primera tapa de discos diseñada en 1939 por el visionario Alex Steinwees, que con sólo 23 años se apioló de que aunque el costo fuera un poco mayor los discos merecían tener una tapa que los identificara y revolucionó la industria de la música al inventar la portada ilustrada para discos. Steinweiss fue director de arte de Columbia durante quince años y más tarde fue diseñador free-lance para sellos como Decca, London y Everest. Si las portadas que hizo para, entre otros, Louis Armstrong, Béla Bártok, Count Basie, Leonard Bernstein, Duke Ellington, Igor Stravinsky y George Gershwin estaban influidas por las tradiciones gráficas europeas de la década del ‘30, con colores plenos e influencias del constructivismo soviético, el surrealismo o el cubismo, los collages del artista plástico Peter Blake (autor de escena de la tapa Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band) son un exponente del arte pop. La tapa de Pepper quizá sea la tapa más emblemática e influyente de todos los tiempos. La historia de esta producción, en parte collage, en parte instalación y en parte escultura, con Los Beatles rodeados por un grupo de más de setenta personajes elegidos por los John, Paul & George (Ringo decidió que “los que eligieran iba a estar bien”) es bien conocida, pero la de We’re Only In It For The Money de Frank Zappa & The Mothers of Inventions, diseñada por el propio Zappa y Cal Schenkel en 1968, con Jimi Hendrix asomándose por ahí y con el nombre de la banda escrito con verduras y sandías podridas, dan cuenta tanto del sarcasmo de Zappa como del efecto que tuvo en su momento el disco, el primero en la historia en ser editado con doble tapa. También hay un capítulo en el libro dedicado a Hipgnosis, enigmático estudio de diseño inglés fundado en 1968 por Storm Thorgerson y Aubrey Powell, responsables del imaginario de Pink Floyd, Led Zeppelin y Genesis. El diseño de la portada de The Dark Side Of The Moon, un prisma sobre fondo negro que refracta un arco iris de seis colores fue uno de esas tapas que impresionaron a Lucas de pequeño y también otro ícono cultural que marcó el zeitgest de la época (el disco es de 1973): “Era una época gloriosa para ser indulgentes, musical, creativa y financieramente”, comentó Powell posteriormente en uno de sus libros. No es casual que el estudio cerrara en 1983, después de haber dejado algunas de las mejores contribuciones a la historia del diseño de portadas de discos, como la imagen en Wish You Were Here (también de Floyd, de 1975) de un hombre de riguroso saco y corbata estrechándole la mano a otro que, literalmente, se está quemando vivo. No eran tiempos de retoque digital, por lo que la acción requirió de un doble de riesgo.

BIG BLUE BALL, DISEÑADO EN 2008 PARA ESA BANDA POR EL GRAN MARC BESSANT, ENTREVISTADO EN EL LIBRO.

La taxonomía que realiza López empieza con el fundacional Smash Song Hits by Rodgers & Hart, primera tapa de discos diseñada en 1939 por el visionario Alex Steinwees, que con sólo 23 años se apioló de que aunque el costo fuera un poco mayor los discos merecían tener una tapa que los identificara y revolucionó la industria de la música al inventar la portada ilustrada para discos. Steinweiss fue director de arte de Columbia durante quince años y más tarde fue diseñador free-lance para sellos como Decca, London y Everest. Si las portadas que hizo para, entre otros, Louis Armstrong, Béla Bártok, Count Basie, Leonard Bernstein, Duke Ellington, Igor Stravinsky y George Gershwin estaban influidas por las tradiciones gráficas europeas de la década del ‘30, con colores plenos e influencias del constructivismo soviético, el surrealismo o el cubismo, los collages del artista plástico Peter Blake (autor de escena de la tapa Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band) son un exponente del arte pop. La tapa de Pepper quizá sea la tapa más emblemática e influyente de todos los tiempos. La historia de esta producción, en parte collage, en parte instalación y en parte escultura, con Los Beatles rodeados por un grupo de más de setenta personajes elegidos por los John, Paul & George (Ringo decidió que “los que eligieran iba a estar bien”) es bien conocida, pero la de We’re Only In It For The Money de Frank Zappa & The Mothers of Inventions, diseñada por el propio Zappa y Cal Schenkel en 1968, con Jimi Hendrix asomándose por ahí y con el nombre de la banda escrito con verduras y sandías podridas, dan cuenta tanto del sarcasmo de Zappa como del efecto que tuvo en su momento el disco, el primero en la historia en ser editado con doble tapa. También hay un capítulo en el libro dedicado a Hipgnosis, enigmático estudio de diseño inglés fundado en 1968 por Storm Thorgerson y Aubrey Powell, responsables del imaginario de Pink Floyd, Led Zeppelin y Genesis. El diseño de la portada de The Dark Side Of The Moon, un prisma sobre fondo negro que refracta un arco iris de seis colores fue uno de esas tapas que impresionaron a Lucas de pequeño y también otro ícono cultural que marcó el zeitgest de la época (el disco es de 1973): “Era una época gloriosa para ser indulgentes, musical, creativa y financieramente”, comentó Powell posteriormente en uno de sus libros. No es casual que el estudio cerrara en 1983, después de haber dejado algunas de las mejores contribuciones a la historia del diseño de portadas de discos, como la imagen en Wish You Were Here (también de Floyd, de 1975) de un hombre de riguroso saco y corbata estrechándole la mano a otro que, literalmente, se está quemando vivo. No eran tiempos de retoque digital, por lo que la acción requirió de un doble de riesgo.

ROBE ESTE DISCO, DE SYSTEM OF A DOWN, DE AUTOR DESCONOCIDO, 2002.

Con sus breves, pero adecuadas reseñas (que en su mayoría fueron publicados en la revista tipoGráfica entre 1999 y el 2004 en la sección Discográficas, que le dio el nombre al disco), cada artículo va marcando un fascinante recorrido “mirando” discos y analizando las tremendas diferencias que surgen en muy pocos años en los diseños gráficos: de las fantásticas ilustraciones que Roger Dean hizo para Yes a las austeras gráficas de Saville hay una abismo: el mismo que suele haber entre revolver entre una batea de discos y otra. Lucas: “Yo creo que a partir de los ‘80 para adelante ya hay diseñadores que les dan un status diferente a las producciones que hacen. Quien entendió esto previamente pudo haber sido Hipgnosis, que además de grandes presupuestos tenían grandes ideas. Creo que cuando Peter Saville (uno de los diseñadores gráficos más respetados de las últimas décadas) puso una estatua en la tapa de Closer de Joy Division (1980) generó una tapa con tantas lecturas que a esta altura esa tapa es una obra maestra”. El interés de Saville por el período Neoclásico lo llevó en ese caso a usar una fotografía de Pierre Wolff de una estatua del Cementerio Monumental de Stagkieno, en Génova. Tres años más tarde y también para el sello Factory, Saville volvió a “apropiarse” de una pintura del artista francés Henri Fantin-Latour, completada con un detalle posmoderno: el frío código de color en el lateral derecho. Después de años y años contrastando la calidad de las producciones locales con las muchas veces deliberadamente berretas ediciones originales, Lucas no tiene dudas sobre algo: “La verdad es que todo lo que viene de Estados Unidos o Inglaterra siempre va a tener un impacto extraordinario. En principio por la extraordinaria industria que tienen, y por otro lado por la magnífica cultura visual que manejan en todos los aspectos, y en este del diseño particularmente. No quiero exagerar, pero el manejo de la perfección visual que tienen me parece que se supera permanentemente. Y eso creo que pasa mucho con Mark Farrow y Pet Shop Boys. Desde el primer disco, de 1980, hasta ahora, que sigue trabajando prácticamente exclusivamente para ellos, siempre se encargó de hacer sus tapas. El plan visual siempre es el mismo. Capaz que solo son tapas de discos, pero para mí son obras de arte. No tienen pasos en falso. Algo parecido pasa con Madonna. Y acá Alejandro Ros, aunque él es muy discreto, no te va a explicar cómo lo hace”. Junto al diseñador industrial Daniel Weil, Farrow ideó una caja plástica de color naranja con relieves para el disco Very (1993) porque “los Pet Shop Boy querían escapar desesperadamente de la caja standard de CD tanto como yo”, dice Farrow, responsable de inmortalizar a Neil Tennant bostezando en la tapa de un disco como Behaviour, “un detalle que apunta a un mensaje muy determinado, que en este caso es estar aburrido”. Imposible aburrirse entonces con Lucas como guía en este maratónico, pero fragmentado recorrido mirando discos. “DiscoGráficas empezó siendo una columna en una revista y, más allá de la gran cantidad de retoques y de comentarios al pie que tiene el libro, la base es esa columna que estaba en la última página de la revista tipoGráfica, una revista totalmente autoreferencial en diseño, que no se edita más. Yo tenía la suerte de cerrar la revista con estas notas. Y me pareció interesante recopilarlas todas acá.” Ahí llegó recomendado por Alejandro Ros (Lucas empezó como diseñador trabajando para él). Imposible hablar de diseño de tapas y no mencionar alguna de las tapas de Ros: la cajita transparente amarilla de Amor Amarillo de Gustavo Cerati (1992) o la tapa de Miami de Babasónicos con el mapa de Argentina o el sistema braille de Los Ojos de Luis Alberto Spinetta, entre tantas del diseñador de las tapas de este suplemento. Al igual que Marcelo Gabriele (de Zona de Obras), Ros tiene su propio capítulo en el libro: Lucas también se tomó el trabajo de incluir una decena de libros sobre el tema que confirman el espíritu de encuentro y búsqueda de un libro que él mismo financió y que vende por su cuenta. Y el que desee profundizar en los ensayos de Adrian Shaughnessy, en la obra del genial Vaughan Oliver (genio gráfico detrás del sello 4 AD) o en los excelentes libros sobre diseñadores o las historias del rock argentino de Sebastián Ramos y Marcelo Morán tiene con qué entretenerse. “La verdad es que siempre me interesó el diseño, y quizá por eso es que hoy en día estoy interesado en gente como Steven Heller o Rick Poynor, gente que escribe sobre diseño, que escriben de esa forma. Creo que de alguna manera este es el primer libro que sale acá de este tipo.” Lo cierto es que el libro tiene varias dimensiones: para cualquier melómano, la sola mención de gente como Jon Wozencroft (del sello Torch, con tapas de CD y cassettes de Rosy Parlane, The Hafler Trio o Mika Vaino), o las entrevistas a Jonathan Zawada y Marc Bessant, o el capítulo dedicado al prestigioso sello de música contemporánea ECM (Edition of Contemporary Music) son perlas que lo justifican. Antes y después de ser un diseñador y un investigador sobre el tema, Lucas es un melómano que reconoce la influencia de Norberto Cambiasso (con quien trabajó en la revista Esculpiendo Milagros) y Pablo Schanton (que se encargó del prólogo del libro) en la mirada, a la vez crítica y gozosa, de estos textos.

ROBE ESTE DISCO, DE SYSTEM OF A DOWN, DE AUTOR DESCONOCIDO, 2002.

Con sus breves, pero adecuadas reseñas (que en su mayoría fueron publicados en la revista tipoGráfica entre 1999 y el 2004 en la sección Discográficas, que le dio el nombre al disco), cada artículo va marcando un fascinante recorrido “mirando” discos y analizando las tremendas diferencias que surgen en muy pocos años en los diseños gráficos: de las fantásticas ilustraciones que Roger Dean hizo para Yes a las austeras gráficas de Saville hay una abismo: el mismo que suele haber entre revolver entre una batea de discos y otra. Lucas: “Yo creo que a partir de los ‘80 para adelante ya hay diseñadores que les dan un status diferente a las producciones que hacen. Quien entendió esto previamente pudo haber sido Hipgnosis, que además de grandes presupuestos tenían grandes ideas. Creo que cuando Peter Saville (uno de los diseñadores gráficos más respetados de las últimas décadas) puso una estatua en la tapa de Closer de Joy Division (1980) generó una tapa con tantas lecturas que a esta altura esa tapa es una obra maestra”. El interés de Saville por el período Neoclásico lo llevó en ese caso a usar una fotografía de Pierre Wolff de una estatua del Cementerio Monumental de Stagkieno, en Génova. Tres años más tarde y también para el sello Factory, Saville volvió a “apropiarse” de una pintura del artista francés Henri Fantin-Latour, completada con un detalle posmoderno: el frío código de color en el lateral derecho. Después de años y años contrastando la calidad de las producciones locales con las muchas veces deliberadamente berretas ediciones originales, Lucas no tiene dudas sobre algo: “La verdad es que todo lo que viene de Estados Unidos o Inglaterra siempre va a tener un impacto extraordinario. En principio por la extraordinaria industria que tienen, y por otro lado por la magnífica cultura visual que manejan en todos los aspectos, y en este del diseño particularmente. No quiero exagerar, pero el manejo de la perfección visual que tienen me parece que se supera permanentemente. Y eso creo que pasa mucho con Mark Farrow y Pet Shop Boys. Desde el primer disco, de 1980, hasta ahora, que sigue trabajando prácticamente exclusivamente para ellos, siempre se encargó de hacer sus tapas. El plan visual siempre es el mismo. Capaz que solo son tapas de discos, pero para mí son obras de arte. No tienen pasos en falso. Algo parecido pasa con Madonna. Y acá Alejandro Ros, aunque él es muy discreto, no te va a explicar cómo lo hace”. Junto al diseñador industrial Daniel Weil, Farrow ideó una caja plástica de color naranja con relieves para el disco Very (1993) porque “los Pet Shop Boy querían escapar desesperadamente de la caja standard de CD tanto como yo”, dice Farrow, responsable de inmortalizar a Neil Tennant bostezando en la tapa de un disco como Behaviour, “un detalle que apunta a un mensaje muy determinado, que en este caso es estar aburrido”. Imposible aburrirse entonces con Lucas como guía en este maratónico, pero fragmentado recorrido mirando discos. “DiscoGráficas empezó siendo una columna en una revista y, más allá de la gran cantidad de retoques y de comentarios al pie que tiene el libro, la base es esa columna que estaba en la última página de la revista tipoGráfica, una revista totalmente autoreferencial en diseño, que no se edita más. Yo tenía la suerte de cerrar la revista con estas notas. Y me pareció interesante recopilarlas todas acá.” Ahí llegó recomendado por Alejandro Ros (Lucas empezó como diseñador trabajando para él). Imposible hablar de diseño de tapas y no mencionar alguna de las tapas de Ros: la cajita transparente amarilla de Amor Amarillo de Gustavo Cerati (1992) o la tapa de Miami de Babasónicos con el mapa de Argentina o el sistema braille de Los Ojos de Luis Alberto Spinetta, entre tantas del diseñador de las tapas de este suplemento. Al igual que Marcelo Gabriele (de Zona de Obras), Ros tiene su propio capítulo en el libro: Lucas también se tomó el trabajo de incluir una decena de libros sobre el tema que confirman el espíritu de encuentro y búsqueda de un libro que él mismo financió y que vende por su cuenta. Y el que desee profundizar en los ensayos de Adrian Shaughnessy, en la obra del genial Vaughan Oliver (genio gráfico detrás del sello 4 AD) o en los excelentes libros sobre diseñadores o las historias del rock argentino de Sebastián Ramos y Marcelo Morán tiene con qué entretenerse. “La verdad es que siempre me interesó el diseño, y quizá por eso es que hoy en día estoy interesado en gente como Steven Heller o Rick Poynor, gente que escribe sobre diseño, que escriben de esa forma. Creo que de alguna manera este es el primer libro que sale acá de este tipo.” Lo cierto es que el libro tiene varias dimensiones: para cualquier melómano, la sola mención de gente como Jon Wozencroft (del sello Torch, con tapas de CD y cassettes de Rosy Parlane, The Hafler Trio o Mika Vaino), o las entrevistas a Jonathan Zawada y Marc Bessant, o el capítulo dedicado al prestigioso sello de música contemporánea ECM (Edition of Contemporary Music) son perlas que lo justifican. Antes y después de ser un diseñador y un investigador sobre el tema, Lucas es un melómano que reconoce la influencia de Norberto Cambiasso (con quien trabajó en la revista Esculpiendo Milagros) y Pablo Schanton (que se encargó del prólogo del libro) en la mirada, a la vez crítica y gozosa, de estos textos.

CHANGELESS, DE KEITH JARRETT, POR ECM RECORDS, EN 1992.

Y aunque el recorte es de algún modo caprichoso y personal (“no incluí a Nicholas de Ville, el genial diseñador de las tapas de Roxy Music, y soy un grandísimo admirador suyo”) esa mirada subjetiva es la que hace este libro fascinante.

CHANGELESS, DE KEITH JARRETT, POR ECM RECORDS, EN 1992.

Y aunque el recorte es de algún modo caprichoso y personal (“no incluí a Nicholas de Ville, el genial diseñador de las tapas de Roxy Music, y soy un grandísimo admirador suyo”) esa mirada subjetiva es la que hace este libro fascinante.

El libro empieza con Alex Steinwees poniéndoles imagen a discos hasta entonces siempre iguales y también analiza el caso sello contemporáneo Underground Resistence, sello electrónico con veleidades revolucionarias cuya decisión de prescindir de las tapas de discos y su apuesta por el anonimato así como su renuncia a aparecer en público o en medios de comunicación también marcan este recorrido. Lo que lleva a pensar que el período que abarca principalmente López (de 1950 al 2000) quizá represente una cierta Era Dorada de la gráfica de discos: las nuevas generaciones ya consumen la música de otra manera y, aunque los vinilos nos hagan suspirar y los cassettes resulten simpáticos, la verdad es que los soportes hoy son los mp3, pendrives, a lo sumo CDR y el imparable flujo de música a través de Internet. Pero cuando se le pregunta si las tapas de discos van a desaparecer, Lucas López (que también hizo diseños de discos de Avant Press, Daniel Melero, Santos Luminosos y muchos otros artistas) señala dos entrevistas de este año: a Marc Bessant (Peter Gabriel, Malachai, Portished) y a Jonathan Zawada (The Presets, Templar Sound, Rustie), diseñadores actuales que les ponen la tapa a los que piensan que las tapas ya fueron. Lucas: “Si vos ves el capítulo del estudio M/M Paris, ves que están en las antípodas de lo que es el ‘buen diseño’, porque son totalmente salvajes”. El diseño de Michael Amzalag y Mathias Augustyniak (directores de arte de M/M París que también trabajan para estrellas de la moda como Yohji Yamamoto, Jill Sander, Vogue de París, Balenciaga y Calvin Klein) puede pasar de la extravagancia visual de Biophilia de Björk (2001) al uso de fotografías de baja resolución, manchas de tinta sobre papel haciendo del descuido una estética, como se ve en algunas de sus tapas para The Micronauts, Benjamin Biolay o Madonna (que les encargó que la ‘Madonna Revolucionaria” de American Life, del 2003). Lucas: “A mí lo que me interesa mucho es el gesto que hay detrás de una tapa, como el caso de System of a Down con Roba este disco (Steal this album, del 2002), que es una banda que quizá no me interesa, pero que están intentando decir algo. Y a mí todo eso me interesa porque de algún modo se relaciona con el Situacionismo, y que en el mundo del diseño se remonta a Jamie Reid, que tomó el alfiler de gancho de los Sex Pistols de un afiche situacionista”. La tapa del primer (y único) disco de la banda, el legendario Never Mind The Bollocks, Here’s the Sex Pistols, en la vanguardia de aquel Attaque 77 original era una imitación deliberada de los afiches comerciales de jabón en polvo. “Muchos de estos casos de diseños de discos que están en el libro son personalidades esenciales para entender esa parte de la industria que son las tapas de discos. No sé qué es lo que va a pasar con las tapas de discos, pero lo que vaya a suceder va a suceder de una manera lenta: a lo sumo puede ser que sea un fade. Pero no creo que se vayan a extinguir.”

DISCOGRAFICAS. LUCAS LOPEZ FORMATO EDICIONES 98 PAGINAS

DISCOGRAFICAS. LUCAS LOPEZ FORMATO EDICIONES 98 PAGINAS

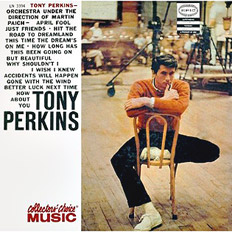

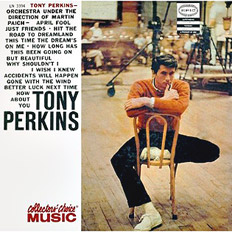

La participación televisiva había sido en la adaptación de la obra teatral Joey. Había sido el mismo actor el que había sugerido cantar en escena “A Little Love Can Go A Long, Long Way”. Y esa canción fue incluida en el primer single. Durante 1957 publicó otros seis, incluyendo “Thee I Love”, el tema principal de su segundo film, Friendly Persuasion, por el que fue nominado al Oscar como mejor actor secundario, y una canción que llegó a ubicarse 24 en la lista de los Billboard 100 Hot de ese año, “Moonlight Swim”. Al disco debut le siguieron otros dos, From My Heart, However y On a Rainy Afternoon, ambos de 1958 y ambos para la RCA. En las notas de este último, el pianista, educador y crítico de jazz John Mehegan escribía: “El tríptico de la carrera de Tony es un poco confuso para cualquiera. Sus seguidores del teatro dicen: ‘¿Vos querés decir que Tony también canta?’. Las adolescentes preguntan: ‘¿Es el mismo que canta?’. Y dado que todos estamos un poco confundidos, es razonable que Tony también lo esté. Este disco es un paso hacia el redescubrimiento de Tony Perkins por Tony Perkins. No es un disco ‘comercial’ dado que no está hecho para ningún segmento especial de su público. Está hecho por Tony para Tony. A Tony le gusta el jazz; le gusta su libertad y, al mismo tiempo, la disciplina del músico de jazz. Y convierte esas cualidades en parte de sus propias interpretaciones. Si usted corre a través de una tarde lluviosa (“a rainy afternoon” del título) escuche a Tony cantar para Tony –y, tal vez, para Usted–”.

Los discos Tony Perkins y On A Rainy Afternoon fueron publicados este año, con excelente sonido, en un solo CD por el sello Jackpot Records. La edición, ejemplar, puede encargarse en la disquería Minton’s (Corrientes 1382, Galería Apolo).

Perkins no fue el único actor tentado por el mercado discográfico. Sin embargo, su caso es diferente de casi todos. En 1958 se trataba de un artista prestigioso. Ese año fue nominado al Tony como mejor actor de teatro, por su participación en Look Homeward, Angel, una producción de Broadway sobre el texto de Thomas Wolfe, y además fue coprotagonista de una joven Sophia Loren en Desire Under the Elms y de Shirley Mac Laine y Shirley Booth en The Matchmaker. Ya por su primera película, The Actress, de 1953, había recibido el Golden Globe como nueva estrella del año. Pero de ninguna manera era un ídolo popular. Y, además, sus discos eran cualquier cosa menos la típica colección de éxitos pop apenas entonados contra un acompañamiento estandarizado y diseñados para el público adolescente. No era un gran cantante. Sus agudos sonaban algo forzados. Pero, un poco a la manera de Chet Baker, lograba transmitir una sensación de intimidad y comunicación a un repertorio intachable. Y lo hacía con el mejor de los acompañamientos posibles. Si Baker (otro psycho, al fin y al cabo) recurría a su aspecto de actor de cine rebelde y descuidado para convertirse en estrella del jazz, el futuro Norman Bates hacía la operación contraria.

Los discos Tony Perkins y On A Rainy Afternoon fueron publicados este año, con excelente sonido, en un solo CD por el sello Jackpot Records. La edición, ejemplar, puede encargarse en la disquería Minton’s (Corrientes 1382, Galería Apolo).

Perkins no fue el único actor tentado por el mercado discográfico. Sin embargo, su caso es diferente de casi todos. En 1958 se trataba de un artista prestigioso. Ese año fue nominado al Tony como mejor actor de teatro, por su participación en Look Homeward, Angel, una producción de Broadway sobre el texto de Thomas Wolfe, y además fue coprotagonista de una joven Sophia Loren en Desire Under the Elms y de Shirley Mac Laine y Shirley Booth en The Matchmaker. Ya por su primera película, The Actress, de 1953, había recibido el Golden Globe como nueva estrella del año. Pero de ninguna manera era un ídolo popular. Y, además, sus discos eran cualquier cosa menos la típica colección de éxitos pop apenas entonados contra un acompañamiento estandarizado y diseñados para el público adolescente. No era un gran cantante. Sus agudos sonaban algo forzados. Pero, un poco a la manera de Chet Baker, lograba transmitir una sensación de intimidad y comunicación a un repertorio intachable. Y lo hacía con el mejor de los acompañamientos posibles. Si Baker (otro psycho, al fin y al cabo) recurría a su aspecto de actor de cine rebelde y descuidado para convertirse en estrella del jazz, el futuro Norman Bates hacía la operación contraria.

La duplicidad, sin embargo, quedaría reservada para su personaje más famoso y, eventualmente, para su sexualidad. Fue exclusivamente homosexual hasta 1972 y para ello resistió estoicamente los avances de Brigitte Bardot y Jane Fonda, entre otras que intentaron doblegarlo. Tuvo, en cambio, romances con Rock Hudson, con el genial libretista Stephen Sondheim y con Rudolf Nureyev. Pero durante la filmación de The Life and Times of Judge Roy Bean, la actriz Victoria Principal consiguió lo que su nombre y apellido anunciaban. A partir de allí, Perkins navegó por dos aguas y se casó, en 1973, con la fotógrafa Berry Berenson, que acabaría muriendo en 2001, como pasajera del Vuelo 11 que se estrelló contra una de las Torres Gemelas, nueve años después de que él falleciera de sida. En su último reportaje, él dijo: “He aprendido más acerca del amor, el altruismo, y el entendimiento humano de la gente que he conocido en esta gran aventura en el mundo del sida que en el despiadado y competitivo mundo en el que pasé mi vida”. A diferencia de Bates, Perkins no eligió una doble imagen, por lo menos en lo profesional. Cuando fue nominado al Oscar, decidió dejar de cantar. Aun no había llegado Psycho –por la que no fue nominado–. Ni, mucho menos, Goodbye Again, con Ingrid Bergman (por la que fue elegido mejor actor en Cannes, en 1961, ni su memorable Joseph K en El proceso de Kafka según Orson Welles. Tampoco su participación en el musical Greenwillow, de Frank Loesser (el autor de My Fair Lady), estrenado en 1960, por el que también fue nominado al Tony, ni su actuación de 1967 en la comedia The Star-Spangled Girl, de Neil Simon. Quedaban, de su paso por el jazz, tres discos. Tony para sí mismo, como rezaba la contratapa del tercero. Esa imagen, tan cara al Cool, del que está al margen. Del que mira de costado. De la timidez que oculta la furia. Del que canta para el único que realmente entiende. El mismo. O sus dobles.

Aunque Joseph Conrad y su mundo dista bastante de ser El diario de Bridget Jones, al rato de uno envolverse en su lectura (tan irresistible es su tono) se tiene la impresión de estar escuchando en off la voz de una Renée Zellweger y llama la atención que aún la BBC no haya pensado en una adaptación a miniserie de época. Las memorias de Jessie tienen su mérito literario y, en este sentido, sabe administrar narrativamente las emociones de la iniciación conyugal. Después de un viaje tormentoso en barco desde Southampton a Saint Malo, en una posada, el veterano Conrad casi trompea a un huésped que corteja a su esposa confundiéndola con su hija.

Las mudanzas serán una constante de la vida conyugal. Fracasada la experiencia francesa, vuelven a Gran Bretaña. Las búsquedas de una casa, siempre alejada de la ciudad, y las respectivas mudanzas se suceden. A pesar de su apariencia respetable, las construcciones nunca reúnen las condiciones anheladas y resultan, con sus chifletes desoladores, poco saludables para el escritor y sus dolencias. Además, las viviendas elegidas, siempre campestres, están expuestas al continuo sobresalto de los ladrones. En las frecuentes navegaciones que a Conrad le gusta compartir con Jessie siempre hay un accidente, como el atardecer en que quedan envueltos en la niebla y casi naufragan. En sus viajes incesantes por el continente, en los que cargan con sus dos críos, no sólo puede acecharlos el sarampión sino también el estallido de la guerra. No son pocas las desventuras, dolores, angustias y llantos escondidos que la joven esposa deberá superar junto a un hombre que no sólo la aventaja en años sino también en penurias físicas.

La obsesión de Conrad es la escritura, el dominio de una lengua ajena, pero la gota y la malaria conspiran contra él y lo derriban con frecuencia. Especialmente, la malaria que contrajo joven en sus travesías por el Congo. La irascibilidad y el nerviosismo extremos suelen ser el preludio de un ataque. Después, la fiebre altísima. Y el delirio. Cada ataque puede ser mortal. Y si bien al comienzo del matrimonio la enfermedad aterra a Jessie, no tarda en ganar reflejos y anticiparse a los ataques procurando los remedios. Entonces uno, lector, empieza a considerar hasta dónde la mujer que se autorretrata como esposa condescendiente, servicial y abnegada, no es una heroína digna de admiración que apenas reacciona tildando al polaco de “súbdito británico”. La lucha que Jessie libra contra su “rodilla mala”, las intervenciones quirúrgicas, la silla de ruedas y las muletas no le impiden sobreponerse y atender a su marido. Con el paso del tiempo, los conflictos serán otros. Así como el hijo menor permanece pegado a las faldas maternas, el primogénito, afectado por los horrores que vivió en el frente de la Primera Guerra, se casa más tarde a escondidas pretendiendo conquistar una independencia que el padre aborrece.

Las memorias de Jessie tienen una amenidad regocijante. Su tono de conversación, sin perder el pudor, no excluye la observación minuciosa de caracteres y el análisis de sus defectos y virtudes. Su prosa suave contrasta con la de su marido y se las ingenia para dosificar con astucia una mordacidad elegante que puede dar cabida al paso de comedia. Imperdible esa escena en que el matrimonio está a punto de perder un tren al salir de viaje; el escritor estalla al haberse olvidado los lentes y ella, sin perder la calma, advierte que en la urgencia también olvidó algo: una parte de su dentadura. Jessie no para de observar a quienes conforman el círculo de su esposo: Edward y Constance Garnett, Sthepen Crane, John Gallsworthy, Robert Cunninghame Graham, Willian Henry Hudson y Henry James, entre otros. Y entre estos otros es poco grato su recuerdo de Ford Madox Hueffer, conocido bajo el seudónimo snob de Ford Madox Ford, amigo cercano de Conrad que esperaría su muerte para adjudicarse los méritos de su estilo, algo que Jessie no le perdonará y, en consecuencia, habrá de denunciar. Tampoco le resultan simpáticos los modales del irlandés Frank Harris, autor de una serie de memorias eróticas bastante exageradas. Modales, escribió. Y es acá donde tal vez importa señalar que no sería desatinado leer estas evocaciones como un compendio de “manners”. Porque la mirada de Jessie, siempre desde un costado, como rezagada, no se pierde nada, nada se le escapa de la misma forma en que nada es un obstáculo que no pueda superar, tanto en los apremios económicos como en los vapuleos de la enfermedad, oficiando de “copartícipe secreta” de su marido, el genio.

Estamos, desde todo punto de vista, lejos de la liberalidad y las excentricidades del grupo Bloomsbury. Conrad presume de alcurnia, pero su distinción no es la tilinguería. Por su lado, Jessie no es una intelectual moderna y sufragista. Conquistar su cuarto propio no la desvela en absoluto porque lo que la preocupa es encontrar el de su marido, ese cuarto que debe tener algo de sala de máquinas acorazada: Conrad llega a trabajar en cuatro mesas simultáneamente. “No creo haber sentido mayor felicidad que cuando se me ha agradecido alguna de mis labores conyugales. Pero –y se trata de un gran ‘pero’– la labor de esposa ha de cumplirse de un modo concreto, sin que la mujer pueda ser sospechosa de buscar su satisfacción propia, pues debe contentarse con reflejar la gloria de su marido, sobre todo si se trata de un hombre famoso. Es frecuente que la sombra –o el reflejo– sea mayor que el objeto, al menos por un tiempo. Pero creo que una esposa o madre ha de acudir cuando se la precise y ha de ser capaz de desaparecer cuando el primer, segundo o tercer acto se hayan completado sin ella.”

Jessie omite deliberadamente la historia de Conrad soltero: el padre polaco traductor enfrentado al zarismo y condenado a Siberia, la huida del hijo para evitar el servicio militar, su precoz hacerse marino en Francia, el contrabando de armas a favor de los carlistas, las expediciones africanas, un intento de suicidio por un amor imposible y una inclinación al juego. Ese Conrad tempestuoso, el protagonista de una cantera existencial turbulenta que alimentaría sus novelas y cuentos, ni asoma en el libro de Jessie. El suyo es un Conrad maduro, solitario y vanidoso, un Conrad que, a pesar de sus amistades y las visitas ilustres (Herbert G. Wells, George Bernard Shaw, André Gide, Frank Doubleday), profesa el aislamiento creando su leyenda de iconoclasta mientras Jessie no deja de alimentarle el ego. Tampoco en su relato abundan las anécdotas literarias que puedan atraer al lector interesado en la genética narrativa del escritor. Son contadas las ocasiones en que Jessie referencia alguna obra de su marido. Por lo general, y no es poco su mérito, Jessie apunta a robustecer la idea del trabajo, la tenacidad y la disciplina del escritor extraterritorial. “Edward Garnett escribía largas cartas en las que daba ánimos al escritor principiante –cuenta Jessie–, cartas tremendamente útiles en la construcción y el dominio de un idioma que a mi marido le resultaba entonces demasiado ajeno para poder dominarlo. A menudo me he planteado lo maravillosamente tenaz que debía ser el hombre con quien me había casado, ya que lograba combinar el propósito que se había impuesto con una cierta indolencia que impedía llamarle obcecado.”

Más bien, su Conrad, aunque Jessie se resista a verlo así, es un neurótico varón domado cuyo pasado aventurero es sólo pasado, un pasado sobre el que ella no pregunta quizá porque no lo necesita: allí abrevan una y otra vez sus ficciones sugiriendo que aquello de lo que Conrad prefiere no hablar es sobre lo que escribe y escribirá hasta el fin de sus días mientras su mujer se reserva siempre un segundo plano.

Jessie exuda siempre una modestia que bastante se asimila a la sumisión, pero de la cual extrae un beneficio secundario como “señora de”. Desde ese lugar, con la autoridad de la experiencia, sobre el final suministra una lección de conyugalidad que contradice la cita anterior: “No creo, en absoluto, que una esposa deba estar absorta con su marido y menos aún que el marido deba estar absorto con la esposa. El matrimonio sería más sólido y feliz si ambos contrayentes estuvieran dispuestos a dar y tomar. La propia discusión en torno de los medios y los recursos, las esperanzas y los miedos, sería la base de la felicidad mutua. Una esposa egoísta se aprovechará desde el primer momento de un marido indulgente, mientras que una esposa tímida y sosa perderá todo su atractivo para el marido cuando la vea perder su identidad. La adoración doméstica es absurda, pero el cariño, justo y respetuoso, es el mejor fundamento de una vida en común”.

El libro termina donde termina Conrad. “Aquí, tú...”, son sus últimas palabras al caer muerto de la cama mientras Jessie está inválida en el cuarto de al lado y no puede acudir en su ayuda. El relato se ha vuelto ahora desolador. Pero la muerte de Conrad depara un nacimiento literario: el de Jessie. No faltarán quienes desdeñen la obra de la viuda como memoria de una segundona y/o literatura femenina testimonial que nada aporta a la lectura de Conrad.

Sin temerles a los prejuicios, lo cierto es que la biografía escrita por Jessie George Conrad puede ser, además de documento de la represión victoriana, ¿por qué no? “literatura del yo” (sic), y una interesante fiction-nonfiction de pareja.

Fue a finales de 1893 cuando se inició mi relación con Joseph Conrad y aquellos dos amigos magníficos que, en compañía de sus esposas y familias, me acogieron con tanta simpatía y comprensión. En 1894 nuestra amistad se reanudó y he de confesar que por parte de aquella desconocida que era yo existía el mismo interés. De vez en cuando algún amigo común me daba noticias de él, pero durante mucho tiempo había tratado por casualidad durante unas horas, sin esperanza alguna de volver a verlo en breve.

A decir verdad, después de habernos conocido supe que había hecho dos viajes cortos, de modo que pudo haberme olvidado por completo. Entonces, un buen día, cuando ya daba por hecho que aquello no era más que una amistad pasajera, llegó a casa una preciosa caja de flores a mi nombre. La letra del sobre me era desconocida. Intrigada y nerviosa, saqué la pequeña tarjeta de visita que había debajo del ramo. Konrad Korzeniowski, un nombre completamente desconocido. En el dorso del cartoncillo leí unas líneas, escritas en letra apretada, expresando el deseo del remitente de venir a saludarnos a mi madre y a mí con ocasión de su siguiente visita a Londres.

No tenía la menor idea de quién podía ser, hasta que recordé haber oído decir la señora Hope que ese capitán Conrad a quien había conocido era un extranjero y de pronto me vino a la cabeza la imagen de las iniciales K. K. grabadas en dorado en la copa de su sombrero.

Aquella curiosa costumbre de firmar sus cartas indistintamente como Konrad Korzeniowski o Joseph Conrad, e incluso con una tercera y cuarta variante, la mantuvo durante toda su vida. Con el tiempo me acostumbraría a ello, obviamente, pero en un principio me tenía francamente intrigada.

Antes de que se produjera su anunciada visita pasaron muchas semanas que se convirtieron en meses. De hecho, pasaría un año entero antes de verlo por segunda vez. Varias personas me contaron que su estancia en Londres se había visto súbitamente interrumpida por el inesperado aviso de que su tío Thaddeus Bobrowski estaba postrado en su lecho de muerte. Esta visita a su país natal quedaría olvidada, pues cuando fuimos a Polonia en 1914, me aseguró que llevaba cuarenta años sin viajar allí.

Dando por hecho que había olvidado venir a vernos, rogué encarecidamente a los miembros de mi familia que no sacaran a relucir el asunto, ya que su despiste me había ofendido más de lo que parecía. Pero un sábado a primera hora de la tarde estaba yo cosiendo en la sala, mirando con tristeza los entierros que avanzaban en fila hacia el enorme cementerio del fondo de la calle, cuando oí el alegre campanilleo de un cabriolé. Recibir una visita en un coche era un poco común a aquella hora en una calle convencional como la nuestra, flanqueada a ambos lados por casas discretas, cuyos inquilinos vivían, e incluso morían, a decir verdad, respetando fielmente las normas establecidas. Dejando caer la costura sobre mi regazo, estiré el cuello para ver mejor el extraño suceso que estaba teniendo lugar.

Con verdadera curiosidad, contemplé el enorme caballo bayo que tiraba del coche, trotando lentamente de un extremo a otro de la calle. Entonces vi levantarse la trampilla del cabriolé, cuyo cliente dio una orden en tono impaciente. El cochero tiró bruscamente de las riendas, haciendo parar al animal justo delante de nuestra casa y casi sin esperar a que el vehículo se detuviera, un personaje impecablemente vestido se apeó de un salto. El movimiento de los hombros me resultó familiar mientras contemplaba absorta al hombre que avanzaba veloz por el largo camino de la entrada, ascendiendo igual de deprisa los empinados escalones de piedra que llevaban a la puerta de casa. Joseph Conrad, al fin. En aquel momento, mientras se aproximaba a toda velocidad, decidí que le iba a llamar capitán Conrad, ya que Konrad Korzeniowski me parecía un nombre imposible de pronunciar.

Recuerdo haber pensado al mirarle que sus rápidos movimientos parecían obedecer a un motivo subyacente, a algo claro y definitivo. Alcancé la puerta sin darle tiempo a llamar al timbre; cuando apareció mi madre ya había recuperado la ecuanimidad que me permitió hacer la ceremonia de la presentación sin mostrar una agitación indebida. Logré disimular mi sorpresa ante su repentina aparición y secundar con entusiasmo la sugerencia de llevarnos a las dos a cenar fuera esa noche. Mi madre me hizo sonreír al hacerse de rogar cuando él prácticamente la obligaba a aceptar su invitación. Fuimos a Overtons, cerca de Victoria Station, un restaurante destinado a presenciar cada etapa de nuestra posterior relación. Pese al tiempo que ha pasado, es un lugar que aún me trae gratos recuerdos.

Aquella primera noche, tras un intervalo tan largo, apenas se me ocurría nada que decir. En cuanto a mi madre, estaba apabullada por lo precipitado que era todo. Yo sospechaba que la cena estaba encargada desde la primera hora del día, incluso antes de que Joseph Conrad nos hiciera su prometida visita, pero a mi madre, que no le conocía de nada, la tenía verdaderamente desconcertada. Sin embargo, aseguró haberlo pasado bien, cosa que me costó creer. En todo caso, le agradecía que no delatara su extrañeza con algún comentario, cosa que me habría incomodado.

Aquélla fue la primera de las muchas agradables ocasiones que Joseph Conrad y yo pasamos juntos. Mi hermana menor, dotada de un tacto y una discreción sorprendentes a sus trece años, nos serviría de carabina voluntaria en las posteriores correrías. Su juventud le impedía ser exigente y su generosidad le permitía perdonarnos el poco caso que le prestábamos en algunas ocasiones. El extraño e impetuoso extranjero le tomó un gran cariño a mi hermana pequeña, cuya madura sensatez recordaríamos siempre con agradecimiento. La buena de “Ethelinda”, como la llamaba el hombre que se acabaría convirtiendo en su cariñoso cuñado.

Poco después recibiría un ejemplar de La locura de Almayer y uno de mis primeros “placeres conradianos” fue leer en voz alta fragmentos del manuscrito del segundo libro, Un vagabundo de las islas, a petición del autor.

Nunca olvidaré aquella tarde, por lo mucho que me inquietaba la posibilidad de hacerlo mal. ¡Ay de mí! No había contado con el exigente nerviosismo de mi único oyente que, sentado ante mí, se mordía las puntas de los dedos mientras balanceaba un pie a una velocidad desconcertante. Al cabo de unos minutos me arrebató el taco de papeles con bastante brusquedad y, pasando varias hojas rápidamente, me lo devolvió todo con un gesto desesperado.

–Olvídate de esas correcciones –me dijo–. Ese párrafo hay que quitarlo. Déjalo. Empieza tres líneas más abajo, en la otra página, en la otra página –repetía con tono airado, añadiendo–: Ay, hazme el favor de hablar con claridad. Si estás cansada, dilo. No te comas las palabras. Hay que ver cómo sois los ingleses. Pronunciáis todas las letras como si fueran iguales.

Poco me faltó para echarme a llorar, aunque tuviera razón en regañarme. Pasó varios minutos con la cabeza entre las manos, una postura que con el tiempo me resultaría enormemente familiar.

Al cabo de un rato se levantó, levantó los brazos con aire exasperado y me quitó el manuscrito con la misma aspereza de antes.

–Pobre chica –me dijo, usando la palabra española como mote cariñoso–. Mejor será olvidarnos de estas “papelajas” y salir a comer algo.

Pasaron varios meses antes de volvernos a ver y nuestra siguiente cita fue en Victoria Station. Por el modo en que reaccionó al verme, supe que estaba nervioso por algún motivo imperioso. En primer lugar, se quejó de mi sombrero, mi vestido y mi aspecto en general. ¿Por qué no llevaba prendas de colores más alegres? En ese momento me arrepentí de haber aceptado su invitación aquella mañana. Como si me hubiera leído el pensamiento, soltó una risilla y me agarró del brazo para llevarme hacia la acera, donde paró un cabriolé al que me hizo subir apresuradamente, para sentarse a mi lado. Me bastó una mirada para quedarme preocupada ante su gesto de siniestra determinación, pero tras indicarle al cochero que nos llevara a la National Portrait Gallery, no volvió a decir ni una sola palabra. Una vez allí me ayudó a bajar del coche con la puntillosa cortesía de siempre, pagó al cochero y subió las escaleras a mi lado, lentamente, balanceando los hombros como solía hacer.

Una vez arriba farfulló algún comentario desagradable sobre nuestro clima inglés y, tomándome del brazo, me llevó por las salas del museo sin dejarme ver ni un cuadro y, de pronto, me hizo sentar en la silla. Tras asegurarse de que estábamos solos y sin preámbulo alguno, me dijo:

–Mira, querida, más vale que nos casemos y nos quitemos de en medio. Mira qué tiempo hace. Lo mejor es casarnos inmediatamente y marcharnos a Francia. ¿Cuánto tardarías en estar lista? ¿Quince días?

DiscoGráficas, el libro que recorre y homenajea al arte de hacer tapas

La primera impresión

Por Santiago Rial Ungaro

A PROPOSITO, DE BABASONICOS, DISEÑADO POR ALEJANDRO ROS, 2011.

A principios de la década de los ’80, Lucas López recibió de sus padres de regalo su primer vinilo: 20 éxitos de Oro, un compilado de Los Beatles de edición nacional con una tapa no muy memorable con las caras de los Fab Four. Desde entonces, y durante años y años, “El” programa, la mejor salida, siempre fue la misma: tomarse el colectivo desde Wilde hasta el centro, bajarse en la calle Lavalle y de ahí empezar a recorrer disquerías: salir a “mirar” discos. Algunas veces Lucas capaz que se podía volver a su casa con algún disco de Talking Heads o Television, pero por cada disco comprado había cientos, miles de vinilos para observar, investigar y fantasear: el tiempo pasó y Lucas es hoy un reconocido diseñador gráfico que tiene su estudio y su familia y muchos de esos discos que compró están guardados en cajas. Pero muchos de esos discos están presentes en DiscoGráficas, su primer libro, un trabajo que ofrece la posibilidad de una experiencia análoga: mirar las tapas de los discos seleccionados por López en este libro no solo puede ayudar a decidir que uno, en algún momento de su vida, va a escuchar ese disco. Esa experiencia puede no sólo despertar el interés por los artistas en cuestión sino que también se puede hacer extensiva a los ilustradores, fotógrafos, diseñadores gráficos y artistas plásticos que les dieron imagen a esos sonidos. “Cuando era pibe iba a Amigos de la Música, y la verdad es que cuando veía todos esos discos ahí me volvía loco. Yo vivía en Wilde, así que me tomaba el 37, me bajaba en Lavalle y ahí arrancaba de gira para ir a mirar discos. Me interesaba mucho estar en la disquería hablando con el disquero, escuchar qué era eso que sonaba en ese momento, averiguar qué era, mirar las bateas, relacionar.” Durante un año y medio trabajó de cadete en el microcentro en una casa de fotografía. Y lo que para otros quizá sería una tortura, para este muchacho clase 69 era una bendición: “El trabajo me llevaba 7 horas, pero el laburo en sí me tomaba 1 y media. El resto del tiempo me lo pasaba paseando por disquerías. Pero más allá de la nostalgia, esas tapas forman parte de uno, son parte de mi formación”.

BIG BLUE BALL, DISEÑADO EN 2008 PARA ESA BANDA POR EL GRAN MARC BESSANT, ENTREVISTADO EN EL LIBRO.

BIG BLUE BALL, DISEÑADO EN 2008 PARA ESA BANDA POR EL GRAN MARC BESSANT, ENTREVISTADO EN EL LIBRO. ROBE ESTE DISCO, DE SYSTEM OF A DOWN, DE AUTOR DESCONOCIDO, 2002.

ROBE ESTE DISCO, DE SYSTEM OF A DOWN, DE AUTOR DESCONOCIDO, 2002. CHANGELESS, DE KEITH JARRETT, POR ECM RECORDS, EN 1992.

CHANGELESS, DE KEITH JARRETT, POR ECM RECORDS, EN 1992.El libro empieza con Alex Steinwees poniéndoles imagen a discos hasta entonces siempre iguales y también analiza el caso sello contemporáneo Underground Resistence, sello electrónico con veleidades revolucionarias cuya decisión de prescindir de las tapas de discos y su apuesta por el anonimato así como su renuncia a aparecer en público o en medios de comunicación también marcan este recorrido. Lo que lleva a pensar que el período que abarca principalmente López (de 1950 al 2000) quizá represente una cierta Era Dorada de la gráfica de discos: las nuevas generaciones ya consumen la música de otra manera y, aunque los vinilos nos hagan suspirar y los cassettes resulten simpáticos, la verdad es que los soportes hoy son los mp3, pendrives, a lo sumo CDR y el imparable flujo de música a través de Internet. Pero cuando se le pregunta si las tapas de discos van a desaparecer, Lucas López (que también hizo diseños de discos de Avant Press, Daniel Melero, Santos Luminosos y muchos otros artistas) señala dos entrevistas de este año: a Marc Bessant (Peter Gabriel, Malachai, Portished) y a Jonathan Zawada (The Presets, Templar Sound, Rustie), diseñadores actuales que les ponen la tapa a los que piensan que las tapas ya fueron. Lucas: “Si vos ves el capítulo del estudio M/M Paris, ves que están en las antípodas de lo que es el ‘buen diseño’, porque son totalmente salvajes”. El diseño de Michael Amzalag y Mathias Augustyniak (directores de arte de M/M París que también trabajan para estrellas de la moda como Yohji Yamamoto, Jill Sander, Vogue de París, Balenciaga y Calvin Klein) puede pasar de la extravagancia visual de Biophilia de Björk (2001) al uso de fotografías de baja resolución, manchas de tinta sobre papel haciendo del descuido una estética, como se ve en algunas de sus tapas para The Micronauts, Benjamin Biolay o Madonna (que les encargó que la ‘Madonna Revolucionaria” de American Life, del 2003). Lucas: “A mí lo que me interesa mucho es el gesto que hay detrás de una tapa, como el caso de System of a Down con Roba este disco (Steal this album, del 2002), que es una banda que quizá no me interesa, pero que están intentando decir algo. Y a mí todo eso me interesa porque de algún modo se relaciona con el Situacionismo, y que en el mundo del diseño se remonta a Jamie Reid, que tomó el alfiler de gancho de los Sex Pistols de un afiche situacionista”. La tapa del primer (y único) disco de la banda, el legendario Never Mind The Bollocks, Here’s the Sex Pistols, en la vanguardia de aquel Attaque 77 original era una imitación deliberada de los afiches comerciales de jabón en polvo. “Muchos de estos casos de diseños de discos que están en el libro son personalidades esenciales para entender esa parte de la industria que son las tapas de discos. No sé qué es lo que va a pasar con las tapas de discos, pero lo que vaya a suceder va a suceder de una manera lenta: a lo sumo puede ser que sea un fade. Pero no creo que se vayan a extinguir.”

DISCOGRAFICAS. LUCAS LOPEZ FORMATO EDICIONES 98 PAGINAS

DISCOGRAFICAS. LUCAS LOPEZ FORMATO EDICIONES 98 PAGINAS

Para conseguir el libro, escribir a luc@pumpd.com.ar

Música > Cantante: el otro lado de Anthony Perkins

EL DOBLE DE COOL

Entre 1957 y 1958, cuando ya era un actor reconocido y todavía no había dado ese salto a la fama que fue su papel de Norman Bates en Psycho (1960) de Hitchcock, Anthony Perkins grabó una serie de simples y tres discos. Lejos del oportunismo pop y de la estrategia comercial, con una intimidad notable, un repertorio intachable y aire cool que insinúan reserva, furia y mundo propio, ese puñado de grabaciones escribe el capítulo más desconocido, inesperado y bienvenido en una biografía ya de por sí peculiar. Y ahora, una impecable edición de los discos lo pone de nuevo al alcance.

Por Diego Fischerman

Psicosis. El y su madre. Y, también, él y su doble. O sus dobles. “No muchos lo saben, pero yo estaba ensayando una obra de teatro en Nueva York cuando la escena de la ducha se filmó en Hollywood –contaba Anthony Perkins–. Es bastante extraño atravesar la vida identificado con esa secuencia, sabiendo que ése era mi doble.” Tampoco son muchos los que saben que, para ese entonces, el actor tenía grabados tres excelentes discos de larga duración y siete singles, acompañado por los mejores músicos de jazz de la Costa Oeste. Y que, en el momento en que él comenzó a ser para siempre Norman Bates, cuando Psycho, de Alfred Hitchcock, fue estrenada, en 1960, su promisoria carrera como el cantante de jazz Tony Perkins, surgida de una casualidad, había ya terminado, tan repentinamente como había comenzado.

Su primer disco LP, llamado lacónicamente Tony Perkins, fue grabado en 1957 y contaba con un grupo notable, que incluía al baterista Mel Lewis, el genial saxofonista Bill Perkins, el guitarrista Howard Roberts, el trompetista Don Fagerquist, Herb Geller en saxo alto y clarinete, Bussy Clark en contrabajo y, en piano, a quien ofició también de arreglador y director musical, el célebre Martin (Marty) Paich, el mismo que trabajó junto a Frank Sinatra, Barbra Streisand, Michael Jackson, Sarah Vaughan, Ray Charles y Aretha Franklin, entre muchos otros. En las notas originales de la contratapa decía: “Uno de los jóvenes actores más dotados de los años recientes hace su debut discográfico en esta deliciosa colección de Epic (el sello editor), haciendo canciones de altura considerable con la misma sensibilidad y sinceridad con la que encara sus aclamadas actuaciones en cine, televisión y teatro. Tony Perkins no pensaba, de hecho, comenzar una carrera de cantante; esto fue el resultado de una canción incidental interpretada durante sus apariciones televisivas, y fue por eso que Epic le propuso un contrato, con este disco como consecuencia natural. Los oyentes encontrarán no sólo un abordaje personal a las canciones aquí incluidas, sino un cautivante sentido jazzístico, una combinación tan rara como satisfactoria”.La participación televisiva había sido en la adaptación de la obra teatral Joey. Había sido el mismo actor el que había sugerido cantar en escena “A Little Love Can Go A Long, Long Way”. Y esa canción fue incluida en el primer single. Durante 1957 publicó otros seis, incluyendo “Thee I Love”, el tema principal de su segundo film, Friendly Persuasion, por el que fue nominado al Oscar como mejor actor secundario, y una canción que llegó a ubicarse 24 en la lista de los Billboard 100 Hot de ese año, “Moonlight Swim”. Al disco debut le siguieron otros dos, From My Heart, However y On a Rainy Afternoon, ambos de 1958 y ambos para la RCA. En las notas de este último, el pianista, educador y crítico de jazz John Mehegan escribía: “El tríptico de la carrera de Tony es un poco confuso para cualquiera. Sus seguidores del teatro dicen: ‘¿Vos querés decir que Tony también canta?’. Las adolescentes preguntan: ‘¿Es el mismo que canta?’. Y dado que todos estamos un poco confundidos, es razonable que Tony también lo esté. Este disco es un paso hacia el redescubrimiento de Tony Perkins por Tony Perkins. No es un disco ‘comercial’ dado que no está hecho para ningún segmento especial de su público. Está hecho por Tony para Tony. A Tony le gusta el jazz; le gusta su libertad y, al mismo tiempo, la disciplina del músico de jazz. Y convierte esas cualidades en parte de sus propias interpretaciones. Si usted corre a través de una tarde lluviosa (“a rainy afternoon” del título) escuche a Tony cantar para Tony –y, tal vez, para Usted–”.

Los discos Tony Perkins y On A Rainy Afternoon fueron publicados este año, con excelente sonido, en un solo CD por el sello Jackpot Records. La edición, ejemplar, puede encargarse en la disquería Minton’s (Corrientes 1382, Galería Apolo).

Los discos Tony Perkins y On A Rainy Afternoon fueron publicados este año, con excelente sonido, en un solo CD por el sello Jackpot Records. La edición, ejemplar, puede encargarse en la disquería Minton’s (Corrientes 1382, Galería Apolo).La duplicidad, sin embargo, quedaría reservada para su personaje más famoso y, eventualmente, para su sexualidad. Fue exclusivamente homosexual hasta 1972 y para ello resistió estoicamente los avances de Brigitte Bardot y Jane Fonda, entre otras que intentaron doblegarlo. Tuvo, en cambio, romances con Rock Hudson, con el genial libretista Stephen Sondheim y con Rudolf Nureyev. Pero durante la filmación de The Life and Times of Judge Roy Bean, la actriz Victoria Principal consiguió lo que su nombre y apellido anunciaban. A partir de allí, Perkins navegó por dos aguas y se casó, en 1973, con la fotógrafa Berry Berenson, que acabaría muriendo en 2001, como pasajera del Vuelo 11 que se estrelló contra una de las Torres Gemelas, nueve años después de que él falleciera de sida. En su último reportaje, él dijo: “He aprendido más acerca del amor, el altruismo, y el entendimiento humano de la gente que he conocido en esta gran aventura en el mundo del sida que en el despiadado y competitivo mundo en el que pasé mi vida”. A diferencia de Bates, Perkins no eligió una doble imagen, por lo menos en lo profesional. Cuando fue nominado al Oscar, decidió dejar de cantar. Aun no había llegado Psycho –por la que no fue nominado–. Ni, mucho menos, Goodbye Again, con Ingrid Bergman (por la que fue elegido mejor actor en Cannes, en 1961, ni su memorable Joseph K en El proceso de Kafka según Orson Welles. Tampoco su participación en el musical Greenwillow, de Frank Loesser (el autor de My Fair Lady), estrenado en 1960, por el que también fue nominado al Tony, ni su actuación de 1967 en la comedia The Star-Spangled Girl, de Neil Simon. Quedaban, de su paso por el jazz, tres discos. Tony para sí mismo, como rezaba la contratapa del tercero. Esa imagen, tan cara al Cool, del que está al margen. Del que mira de costado. De la timidez que oculta la furia. Del que canta para el único que realmente entiende. El mismo. O sus dobles.

DOMINGO, 30 DE DICIEMBRE DE 2012

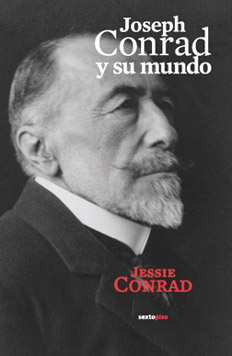

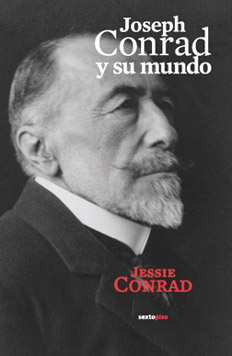

La aventura doméstica

A los 40 años, cuando acababa de publicar su primera novela y dejaba atrás los tormentosos años en altamar que forjarían sus escenarios literarios, Joseph Conrad conoció a una mujer 20 años menor y abordó el barco del que no descendería hasta su muerte: el del matrimonio. Joseph Conrad y su mundo (Editorial Sexto Piso) es el libro que Jessie Conrad escribió sobre esa aventura plagada de naufragios continentales, exploraciones de la naturaleza conyugal, panorámicas inesperadas del escenario cultural que Conrad lentamente conquistaba y una excepcional oportunidad para asomarse al modo en que lo hizo.

Por Guillermo Saccomanno

Joseph Conrad y su mundo. Jessie Conrad Sexto Piso 433 páginas.

“En aquel entonces, los quince años que separaban su nacimiento del mío parecían mucho tiempo”, escribe la mujer. “Aquel entonces” es finales de 1893. Ella tiene veinte y él casi cuarenta, pero, con esa barba recortada y esa estampa elegante, bastante solemne, parece mayor. La joven Jessie George fue educada para ser una esposa fiel y madre abnegada, ha tenido antes un novio, pero al conocer al veterano Józef Teodor Konrad Naclecz-Korzeniowski, un polaco ex marino que termina de publicar su primera novela, La locura de Almayer, como Joseph Conrad, ella queda hechizada por su “ceremoniosa educación y exagerada cortesía”. Aunque Conrad escribe en inglés, su esfuerzo en pronunciarlo es notorio. A toda costa se empecina en hablar la lengua de Shakespeare, a quien descubrió en su juventud leyéndolo en voz baja en alta mar. Para Jessie ese acento áspero es un rasgo exótico. Si bien la joven decide llamarlo capitán Conrad, más tarde, cuando escriba sobre él, lo llamará todo el tiempo Joseph Conrad, marcando una extraña combinación de distancia y respeto.

Después de unos contadísimos encuentros esporádicos Conrad despliega el velamen: “Mira, querida, más vale que nos casemos y nos quitemos de en medio. Lo mejor es casarnos inmediatamente y marcharnos a Francia”. El pedido de mano desconcierta a la futura suegra y a la novia: el pretendiente justifica su urgencia en que le queda poco tiempo de vida. Pero el motivo de la urgencia más bien puede ser otro: es evidente que el escritor, considerando sus escasos ingresos por derechos de autor, espera de ella una mujercita todo terreno que le ahorre el costo de una cocinera, un ama de llaves, una secretaria, una enfermera y como si fuera poco, una madre.Aunque Joseph Conrad y su mundo dista bastante de ser El diario de Bridget Jones, al rato de uno envolverse en su lectura (tan irresistible es su tono) se tiene la impresión de estar escuchando en off la voz de una Renée Zellweger y llama la atención que aún la BBC no haya pensado en una adaptación a miniserie de época. Las memorias de Jessie tienen su mérito literario y, en este sentido, sabe administrar narrativamente las emociones de la iniciación conyugal. Después de un viaje tormentoso en barco desde Southampton a Saint Malo, en una posada, el veterano Conrad casi trompea a un huésped que corteja a su esposa confundiéndola con su hija.

Las mudanzas serán una constante de la vida conyugal. Fracasada la experiencia francesa, vuelven a Gran Bretaña. Las búsquedas de una casa, siempre alejada de la ciudad, y las respectivas mudanzas se suceden. A pesar de su apariencia respetable, las construcciones nunca reúnen las condiciones anheladas y resultan, con sus chifletes desoladores, poco saludables para el escritor y sus dolencias. Además, las viviendas elegidas, siempre campestres, están expuestas al continuo sobresalto de los ladrones. En las frecuentes navegaciones que a Conrad le gusta compartir con Jessie siempre hay un accidente, como el atardecer en que quedan envueltos en la niebla y casi naufragan. En sus viajes incesantes por el continente, en los que cargan con sus dos críos, no sólo puede acecharlos el sarampión sino también el estallido de la guerra. No son pocas las desventuras, dolores, angustias y llantos escondidos que la joven esposa deberá superar junto a un hombre que no sólo la aventaja en años sino también en penurias físicas.

La obsesión de Conrad es la escritura, el dominio de una lengua ajena, pero la gota y la malaria conspiran contra él y lo derriban con frecuencia. Especialmente, la malaria que contrajo joven en sus travesías por el Congo. La irascibilidad y el nerviosismo extremos suelen ser el preludio de un ataque. Después, la fiebre altísima. Y el delirio. Cada ataque puede ser mortal. Y si bien al comienzo del matrimonio la enfermedad aterra a Jessie, no tarda en ganar reflejos y anticiparse a los ataques procurando los remedios. Entonces uno, lector, empieza a considerar hasta dónde la mujer que se autorretrata como esposa condescendiente, servicial y abnegada, no es una heroína digna de admiración que apenas reacciona tildando al polaco de “súbdito británico”. La lucha que Jessie libra contra su “rodilla mala”, las intervenciones quirúrgicas, la silla de ruedas y las muletas no le impiden sobreponerse y atender a su marido. Con el paso del tiempo, los conflictos serán otros. Así como el hijo menor permanece pegado a las faldas maternas, el primogénito, afectado por los horrores que vivió en el frente de la Primera Guerra, se casa más tarde a escondidas pretendiendo conquistar una independencia que el padre aborrece.

Las memorias de Jessie tienen una amenidad regocijante. Su tono de conversación, sin perder el pudor, no excluye la observación minuciosa de caracteres y el análisis de sus defectos y virtudes. Su prosa suave contrasta con la de su marido y se las ingenia para dosificar con astucia una mordacidad elegante que puede dar cabida al paso de comedia. Imperdible esa escena en que el matrimonio está a punto de perder un tren al salir de viaje; el escritor estalla al haberse olvidado los lentes y ella, sin perder la calma, advierte que en la urgencia también olvidó algo: una parte de su dentadura. Jessie no para de observar a quienes conforman el círculo de su esposo: Edward y Constance Garnett, Sthepen Crane, John Gallsworthy, Robert Cunninghame Graham, Willian Henry Hudson y Henry James, entre otros. Y entre estos otros es poco grato su recuerdo de Ford Madox Hueffer, conocido bajo el seudónimo snob de Ford Madox Ford, amigo cercano de Conrad que esperaría su muerte para adjudicarse los méritos de su estilo, algo que Jessie no le perdonará y, en consecuencia, habrá de denunciar. Tampoco le resultan simpáticos los modales del irlandés Frank Harris, autor de una serie de memorias eróticas bastante exageradas. Modales, escribió. Y es acá donde tal vez importa señalar que no sería desatinado leer estas evocaciones como un compendio de “manners”. Porque la mirada de Jessie, siempre desde un costado, como rezagada, no se pierde nada, nada se le escapa de la misma forma en que nada es un obstáculo que no pueda superar, tanto en los apremios económicos como en los vapuleos de la enfermedad, oficiando de “copartícipe secreta” de su marido, el genio.

Estamos, desde todo punto de vista, lejos de la liberalidad y las excentricidades del grupo Bloomsbury. Conrad presume de alcurnia, pero su distinción no es la tilinguería. Por su lado, Jessie no es una intelectual moderna y sufragista. Conquistar su cuarto propio no la desvela en absoluto porque lo que la preocupa es encontrar el de su marido, ese cuarto que debe tener algo de sala de máquinas acorazada: Conrad llega a trabajar en cuatro mesas simultáneamente. “No creo haber sentido mayor felicidad que cuando se me ha agradecido alguna de mis labores conyugales. Pero –y se trata de un gran ‘pero’– la labor de esposa ha de cumplirse de un modo concreto, sin que la mujer pueda ser sospechosa de buscar su satisfacción propia, pues debe contentarse con reflejar la gloria de su marido, sobre todo si se trata de un hombre famoso. Es frecuente que la sombra –o el reflejo– sea mayor que el objeto, al menos por un tiempo. Pero creo que una esposa o madre ha de acudir cuando se la precise y ha de ser capaz de desaparecer cuando el primer, segundo o tercer acto se hayan completado sin ella.”

Jessie omite deliberadamente la historia de Conrad soltero: el padre polaco traductor enfrentado al zarismo y condenado a Siberia, la huida del hijo para evitar el servicio militar, su precoz hacerse marino en Francia, el contrabando de armas a favor de los carlistas, las expediciones africanas, un intento de suicidio por un amor imposible y una inclinación al juego. Ese Conrad tempestuoso, el protagonista de una cantera existencial turbulenta que alimentaría sus novelas y cuentos, ni asoma en el libro de Jessie. El suyo es un Conrad maduro, solitario y vanidoso, un Conrad que, a pesar de sus amistades y las visitas ilustres (Herbert G. Wells, George Bernard Shaw, André Gide, Frank Doubleday), profesa el aislamiento creando su leyenda de iconoclasta mientras Jessie no deja de alimentarle el ego. Tampoco en su relato abundan las anécdotas literarias que puedan atraer al lector interesado en la genética narrativa del escritor. Son contadas las ocasiones en que Jessie referencia alguna obra de su marido. Por lo general, y no es poco su mérito, Jessie apunta a robustecer la idea del trabajo, la tenacidad y la disciplina del escritor extraterritorial. “Edward Garnett escribía largas cartas en las que daba ánimos al escritor principiante –cuenta Jessie–, cartas tremendamente útiles en la construcción y el dominio de un idioma que a mi marido le resultaba entonces demasiado ajeno para poder dominarlo. A menudo me he planteado lo maravillosamente tenaz que debía ser el hombre con quien me había casado, ya que lograba combinar el propósito que se había impuesto con una cierta indolencia que impedía llamarle obcecado.”

Más bien, su Conrad, aunque Jessie se resista a verlo así, es un neurótico varón domado cuyo pasado aventurero es sólo pasado, un pasado sobre el que ella no pregunta quizá porque no lo necesita: allí abrevan una y otra vez sus ficciones sugiriendo que aquello de lo que Conrad prefiere no hablar es sobre lo que escribe y escribirá hasta el fin de sus días mientras su mujer se reserva siempre un segundo plano.